|

Первое определение системы

|

|

|

|

Начнем с рассмотрения искусственных, т.е. создаваемых человеком, систем. Как уже отмечалось, любая деятельность человека носит целенаправленный характер. Наиболее четко это прослеживается на примере трудовой деятельности.

ПРОБЛЕМЫ И СИСТЕМЫ

Цели, которые ставит перед собой человек, редко достижимы только за счет его собственных возможностей или внешних средств, имеющихся у него в данный момент. Такое стечение обстоятельств называется проблемной ситуацией. Примером такой ситуации, требующей создания АСУ, является случай, когда обычные способы сбора и переработки информации не обеспечивают необходимой полноты и быстроты ее обработки, что значительно снижает качество принимаемых управленческих решений.

Проблемность существующего положения осознается в несколько “стадий”: от смутного ощущения, что “что-то не так”, к осознанию потребности, затем к выявлению проблемы и, наконец, к формулировке цели. Цель – это субъективный образ (абстрактная модель) несуществующего, но желаемого состояния среды, которое решило бы возникшую проблему.

| INPUTS входы (системы) OUTPUTS выходы (системы) PROBLEM проблема COMPLEXITY сложность BLACK-BOX черный ящик Система (искусственная) есть средство достижения цели. Однако соответствие цели и системы неоднозначно: в чем-то разные системы могут быть ориентированы на одну цель; одна система может иметь (и, как правило, имеет) несколько разных целей. Модель типа “черный ящик” отображает только связи системы со средой, в виде перечня “входов” и “выходов”. Трудность построения модели “черного ящика” состоит в том, что надо решить, какие из многочисленных реальных связей включать, а какие не включать в состав модели. Кроме того, всегда существуют и такие связи, которые нам неизвестны, но они-то и могут оказаться существенными. |

Вся последующая деятельность, способствующая решению этой проблемы, направлена на достижение поставленной цели. В дальнейших главах мы будем подробно рассматривать этапы такой деятельности, а сейчас лишь укрупненно в общих чертах опишем ее как действия, направленные на отбор из окружающей среды объектов, свойства которых можно использовать для достижения цели, и на объединение этих объектов надлежащим образом, т. е. как работу по созданию того, что мы и будем называть системой. Другими словами, система есть средство достижения цели. Это и есть первое определение системы.

|

|

|

Приведем несколько упрощенных примеров систем, предназначенных для реализации определенных целей.

| № | Цель | Система |

| 1. 2. 3. 4. | В произвольный момент указать время Обеспечить выпечку хлеба в заданном ассортименте для значительного количества людей Передать зрительную информацию в звуковом сопровождении на большие расстояния практически мгновенно Обеспечить быстрое перемещение большого числа людей по их желанию в пределах города | Часы Пекарня Телевидение Городской транспорт |

Полезно разобраться, в чем именно состоит упрощенность этих примеров. Прежде всего обратим внимание на то, что здесь речь идет об уже существующих и общеизвестных системах. Тем не менее далеко не просто сформулировать их цели так, чтобы имелось действительно очевидное соответствие между целями и системами. Например, только слова “практически мгновенно” в примере 3 отличают цель телевидения от цели кино или пересылки видеокассет.

СЛОЖНОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ ЦЕЛЕЙ

В примере 4 цель городского транспорта сформулирована весьма грубо: придется сделать много дополнений, чтобы отразить маршрутность транспорта или чтобы в городской транспорт вписалось такси. Одна из причин подобных трудностей состоит в том, что между целью (абстрактной и конечной моделью) и реальной системой нет и не может быть однозначного соответствия: для достижения заданной цели могут быть избраны разные средства – системы (к этому непростому моменту мы еще не раз будем возвращаться); с другой стороны, заданную реальную систему можно использовать и для других целей, прямо не предусмотренных при ее создании (например, действия армии или городского транспорта в момент стихийного бедствия или использование королевской печати для колки орехов, как рассказал об этом М. Твен в “Принце и нищем”).

|

|

|

Если так не просто обстоит дело с формулировкой целей уже существующих систем, то тем более осторожно, тщательно, продуманно, условно (осознанно системно) следует подходить к формулировке целей еще не существующих, а только проектируемых систем. Известны случаи, когда созданная система полностью отвечала поставленным целям, но совершенно не удовлетворяла тех, кто эти цели формулировал. Такие случаи дали повод для серии анекдотов из инженерного фольклора о неосмотрительно сформулированном техническом задании.

В инженерной практике момент постановки целей (формулировки технического задания) – один из важнейших этапов создания систем. Специалисты отдают себе отчет в сложности этого этапа и на деле сугубо формально трактуют его результат только тогда, когда наступает юридическая ответственность за неудачу. Обычно же цели уточняются итеративно, с многократными изменениями и дополнениями. Мы рассмотрим этот момент более подробно при обсуждении техники системного анализа (см. § 9.3).

Все отмеченное не изменяет и тем более не противоречит смыслу первого определения системы. Система есть средство достижения цели, средство решения проблемы. Акцентируем внимание на этом моменте, используя образное выражение “без проблемы нет системы”.

Другой аспект первого определения системы состоит в его конструктивности. Оно не только отвечает на вопрос “зачем нужна система?”, но и ориентирует при решении вопроса, следует или не следует включать данный объект из окружающей среды в состав системы: да, если его свойства могут быть использованы для достижения цели. Поэтому можно сформулировать еще одно образное выражение, подчеркивающее этот аспект: система есть тень цели на среде [6].

|

|

|

| Подведем итог Первое определение (искусственной) системы (“средство достижения цели”) выдвигает на первый план целевую подчиненность всех сторон организации системы. Однако даже на простых примерах обнаруживаются сложности: соответствие между целями и системами не всегда однозначно (одна система может быть связана с несколькими целями, одной цели могут отвечать разные системы) и не всегда очевидно (выявить действительные цели существующей системы непросто). Тем не менее целевая предназначенность системы – ее исходное, главное свойство. | Summary The primary definition of an (artificial) system (as “a means of achieving a purpose”) emphasizes the subordination of all aspects of organization of the system to its purpose. However, even in the simplest examples, complexities arise: the correspondence between purposes and systems is not always one-to-one (one system may be related to several purposes; different systems may serve one purpose), and it is not always evident (to clarify the true purposes of existing system is not easy task). Nevertheless, the purposeful nature of a system is its primary, most important property. |

§ 3.3. МОДЕЛЬ “ЧЕРНОГО ЯЩИКА”

В определении системы, приведенном в предыдущем параграфе, сделан акцент на назначении системы, а об ее устройстве говорится лишь косвенно. Для более определенной и точной характеристики конструкции системы следует развивать ее модель, преобразуя имеющиеся сведения так, чтобы в результате получить более удобную форму модели, включая в модель по мере необходимости дополнительные сведения.

КОМПОНЕНТЫ “ЧЕРНОГО ЯЩИКА”

Важную для человека роль играют наглядные, образные, визуальные модели. Перейдем от первого определения системы к его визуальному эквиваленту.

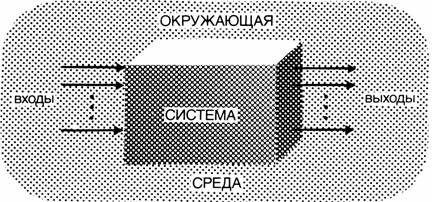

Во-первых, приведенное определение ничего не говорит о внутреннем устройстве системы. Поэтому ее можно изобразить в виде непрозрачного “ящика”, выделенного из окружающей среды. Подчеркнем, что уже эта, максимально простая, модель по-своему отражает два следующих важных свойства системы: целостность и обособленность от среды.

|

|

|

Во-вторых, в определении системы косвенно говорится о том, что хотя “ящик” и обособлен, выделен из среды, но не является полностью от нее изолированным.

В самом деле, ведь достигнутая цель – это запланированные заранее изменения в окружающей среде, какие-то продукты работы системы, предназначенные для потребления вне ее. Иначе говоря, система связана со средой и с помощью этих связей воздействует на среду. Изобразим связи в виде стрелок, направленных от системы в среду. Эти связи называются выходами системы. Подчеркнем еще раз, что выходы системы в данной графической модели соответствуют слову “цель” в словесной модели (первом определении) системы.

Кроме того, в определении имеется указание и на наличие связей другого типа: система является средством, поэтому должны существовать и возможности ее использования, воздействия на нее, т.е. и такие связи со средой, которые направлены извне в систему. Изобразим эти связи также в виде соответствующих стрелок, направленных от среды в систему, и назовем их входами системы.

В результате мы построили модель системы, которая получила название черного ящика (рис. 3.1). Это название образно подчеркивает полное отсутствие сведений о внутреннем содержании “ящика”: в этой модели задаются, фиксируются, перечисляются только входные и выходные связи системы со средой (даже “стенки ящика”, т.е. границы между системой и средой, в этой модели обычно не описываются, а лишь подразумеваются, признаются существующими). Такая модель, несмотря на внешнюю простоту и на отсутствие сведений о внутренности системы, часто оказывается полезной.

Во многих случаях достаточно содержательного словесного описания входов и выходов; тогда модель “черного ящика” является просто их списком. Например, бытовая модель телевизора такова: входы – шнур электропитания, антенна, ручки управления и настройки; выходы – экран кинескопа и звукодинамики. В других случаях требуется количественное описание некоторых или всех входов и выходов. Пытаясь максимально формализовать модель “черного ящика”, мы приходим к заданию двух множеств Х и Y входных и выходных переменных, но никаких других отношений между этими множествами фиксировать нельзя (иначе это уже будет не “черный”, а прозрачный ящик).

3.1 ————— Модель “черного ящика”

3.1 ————— Модель “черного ящика”

|

СЛОЖНОСТИ ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛИ “ЧЕРНОГО ЯЩИКА”

Теперь рассмотрим принципиально важный вопрос об обманчивой простоте модели “черного ящика”. Казалось бы, так просто: перечислить входы и выходы системы – и модель готова. Но как только это потребуется сделать для конкретной реальной системы, мы сталкиваемся с трудностями. Проиллюстрируем это сначала на хорошо знакомых примерах.

|

|

|

Пример 1. Опишем выходы системы “наручные часы”. Учитывая, что выходы соответствуют конкретизации цели, фиксируем в качестве выхода показание времени в произвольный момент. Затем принимаем во внимание, что сформулированная таким образом цель относится ко всем часам, а не только к нашим наручным часам. Чтобы различить их, вносим следующее добавление (выход): удобство ношения часов на запястье; тогда появляется обязательность ремешка или браслета, а с ним и еще один выход: удовлетворение требований санитарии и гигиены, так как не любое крепление часов на руке допустимо с этой точки зрения.

Далее, представив себе условия эксплуатации часов, можно добавить достаточную в бытовых условиях прочность; пылевлагонепроницаемость.

Затем, расширив понятие “условия эксплуатации часов”, добавим еще два выхода: достаточную для бытовых нужд точность; легкость прочтения показаний часов при беглом взгляде на циферблат.

Можно еще более расширить круг учитываемых требований к часам, что позволит добавить несколько выходов: соответствие моде и понятию красоты; соответствие цены часов покупательной способности потребителя. Очевидно, что список желаемых, т.е. включаемых в модель, выходов можно продолжать. Например, можно потребовать, чтобы имелась возможность прочтения показаний часов в полной темноте, и реализация этого выхода приведет к существенному изменению конструкции часов, в которой могут быть различные варианты самосвечения, подсветки, считывания на ощупь или подачи звуковых сигналов. А ведь мы в явной форме еще не говорили о габаритах, весе, многих других физических, химических, экономических и социальных аспектах использования наручных часов...

Пример 2. Попробуем перечислить входы системы “легковой автомобиль”. Исходя из определения системы как средства достижения цели, мы связали понятие входа с управляющим воздействием на систему, воздействием, “подталкивающим” систему к цели. Поэтому сразу же выделим в автомобиле в качестве входов те его элементы, которые предназначены для управления во время движения: руль, педали сцепления, газа и тормоза, рычаг переключения коробки передач, переключатели сигнализации и освещения, ручка аварийного и стояночного тормоза.

Затем, учитывая, что регулирующие воздействия приходится осуществлять не только на ходу, в список входов автомобиля вносим регулировочные винты, гайки, эксцентрики.

Смазка и заправка – это также регулирующее и управляющее воздействия. Поэтому точки смазки и заправочные отверстия являются входами.

Нельзя не учитывать входы в буквальном смысле. Поэтому добавляем двери салона и (заодно) крышки багажника и капота.

И тут мы начинаем понимать, что входное воздействие на автомобиль оказывает не только водитель, но и пассажиры, а также окружающая среда. Записываем в перечень входов окна и зеркала, с помощью которых поступает информация к водителю и пассажирам. Но тогда можно отметить, что свойства поверхности, по которой движется автомобиль, также оказывают входное воздействие: по-разному приходится действовать водителю при езде по асфальту, песку, гравию, в случае гололеда, грязи... Добавляем к списку входов механическое воздействие грунта на колеса.

Однако различие между песком и асфальтом для автомобиля существенно лишь потому, что существует поле тяготения Земли.

Вместе с тем мы еще не упомянули многие реально существующие способы воздействия среды на данную систему: ручки стеклоподъемников, аэродинамическое сопротивление воздуха, кнопки радиоприемника или кондиционера, а в последних моделях – входы вычислительных устройств. А разве не влияют на автомобиль и его пассажиров электрические и магнитные поля? Не зря же рекомендуют прикреплять к автомобилю проводящий ремень, который отводит накапливающиеся на кузове электрические заряды. Далее, стали обязательными пристежные ремни, так как нельзя пренебрегать тем, что существует еще один вход – силы инерции, которые при авариях достигают опасных для здоровья и жизни величин. Очевидно, что список входов может быть еще продолжен.

Рассмотренные примеры свидетельствуют, что построение модели “черного ящика” не является тривиальной задачей, так как на вопрос о том, сколько и какие именно входы и выходы следует включать в модель, ответ не прост и не всегда однозначен. Установим причины этого факта.

МНОЖЕСТВЕННОСТЬ ВХОДОВ И ВЫХОДОВ

Главной причиной множественности входов и выходов в модели “черного ящика” является то, что всякая реальная система, как и любой объект, взаимодействует с объектами окружающей среды неограниченным числом способов. Строя модель системы, мы из этого бесчисленного множества связей отбираем конечное их число для включения в список входов и выходов. Критерием отбора при этом является целевое назначение модели, существенность той или иной связи по отношению к этой цели. То, что существенно, важно, включается в модель, то, что несущественно, неважно, – не включается. Именно здесь возможны ошибки. Тот факт, что мы не учитываем в модели, исключаем из рассмотрения остальные связи, не лишает их реальности, они все равно действуют независимо от нас. И нередко оказывается, что казавшееся несущественным или неизвестным для нас на самом деле является важным и должно быть учтено.

Особое значение этот момент имеет при задании цели системы, т.е. при определении ее выходов главную цель приходится сопровождать заданием дополнительных целей. Важно подчеркнуть, что выполнения только основной цели недостаточно, что невыполнение дополнительных целей может сделать ненужным или даже вредным и опасным достижение основной цели. Этот момент заслуживает особого внимания, так как на практике часто обнаруживается незнание, непонимание или недооценка важности указанного положения. Между тем оно является одним из центральных во всей системологии.

Пример 3. Лет тридцать назад свечение цифр и стрелок наручных часов было достигнуто применением фосфоресцирующей краски. Впоследствии оказалось, что кроме полезного эффекта возникали вредные для здоровья излучения, и выпуск таких часов пришлось прекратить. Теперь найдены нерадиоактивные светящиеся материалы, и светящиеся часы вновь появились в продаже.

Модель “черного ящика” часто оказывается не только очень полезной, но в ряде случаев единственно применимой при изучении систем. Например, при исследовании психики человека или влияния лекарства на живой организм мы лишены возможности вмешательства в систему иначе как только через ее входы, и выводы делаем только на основании наблюдения за ее выходами. Это вообще относится к таким исследованиям, в результате проведения которых нужно получить данные о системе в обычной для нее обстановке, где следует специально заботиться о том, чтобы измерения как можно меньше влияли на саму систему. Другая причина того, что приходится ограничиваться только моделью “черного ящика”, – действительное отсутствие данных о внутреннем устройстве системы. Например, мы не знаем, как “устроен” электрон, но знаем, как он взаимодействует с электрическими и магнитными полями, с гравитационным полем. Это и есть описание электрона на уровне модели “черного ящика”.

Сделаем еще одно замечание. Модель “черного ящика” – это уже структурированная модель: в ней про каждую связь со средой известно, относится ли она к числу входов или является выходом. Однако на ранних стадиях исследования системы такая информация может отсутствовать: мы можем выделить некоторую связь системы со средой, можем даже наблюдать или измерять параметр, характеризующий эту связь, но не иметь оснований безусловно говорить о направленности этой связи. В таких случаях иногда полезно рассмотреть две конкурирующих модели “черного ящика”, в одной из которых эта связь причислена ко входам, а в другой – к выходам. Примером является исследование связи между двумя процессами, когда неизвестно, какой из них – причина, а какой – следствие, или даже вообще является ли их связь причинно-следственной (т.е. возможно, что они оба – следствия какой-то ненаблюдаемой причины).

| Подведем итог Простота модели “черного ящика” обманчива. Всегда существует опасность неполноты составления перечня входов и выходов как вследствие того, что важные из них могут быть сочтены несущественными, так и в силу неизвестности некоторых из них в момент построения модели. | Summary The simplicity of the “black-box” model is deceptive. There is always the danger that a compiled list of inputs and outputs might be incomplete, – either because some important ones were omitted as irrelevant, or because some of them are unknown at the time the model is created. |

МОДЕЛЬ СОСТАВА СИСТЕМЫ

3.2 ————— Модель состава системы

3.2 ————— Модель состава системы

|

Очевидно, что вопросы, касающиеся внутреннего устройства системы, невозможно решить только с помощью модели “черного ящика”. Для этого необходимы более развитые, более детальные модели.

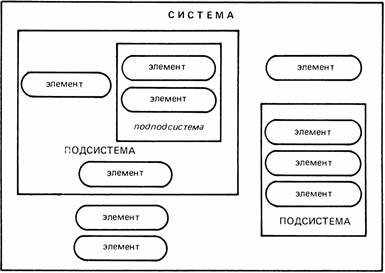

КОМПОНЕНТЫ МОДЕЛИ СОСТАВА

При рассмотрении любой системы прежде всего обнаруживается то, что ее целостность и обособленность (отображенные в модели черного ящика) выступают как внешние свойства. Внутренность же “ящика” оказывается неоднородной, что позволяет различать составные части самой системы. При более детальном рассмотрении некоторые части системы могут быть, в свою очередь, разбиты на составные части и т.д. Те части системы, которые мы рассматриваем как неделимые, будем называть элементами. Части системы, состоящие более чем из одного элемента, назовем подсистемами. При необходимости можно ввести обозначения или термины, указывающие на иерархию частей (например, “подподсистемы”, или “подсистемы такого-то уровня”).

В результате получается модель состава системы, описывающая, из каких подсистем и элементов она состоит (рис. 3.2).

Рассмотрим упрощенные примеры моделей состава для некоторых систем.

| № | Система | Подсистемы | Элементы |

| 1. | Система телевидения “Орбита” | Подсистема передачи | Центральная телестудия Антенно-передающий центр |

| Канал связи | Среда распространения радиоволн Спутники-ретрансляторы | ||

| Приемная подсистема | Местные телецентры Телевизоры потребителей | ||

| 2. | Семья | Члены семьи | Муж Жена Предки Потомки Другие родственники |

| Имущество семьи | Общее жилье и хозяйство Личная собственность членов семьи | ||

| 3. | Отопительная система жилого дома | Источники тепла | Котельная или отвод от центральной теплотрассы |

| Подсистема распределения и доставки тепла | Трубы Калориферы Вентили | ||

| Подсистема эксплуатации | Спужбы эксплуатации и ремонта Персонал |

СЛОЖНОСТИ ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛИ СОСТАВА

Построение модели состава системы только на первый взгляд кажется простым делом. Если дать разным экспертам задание определить состав одной и той же системы, то результаты их работы будут различаться, и иногда довольно значительно. Причины этого состоят не только в том, что у них может быть различная степень знания системы: один и тот же эксперт при разных условиях также может дать разные модели. Существуют по крайней мере еще три важные причины этого факта.

Во-первых, разные модели состава получаются вследствие того, что понятие элементарности можно определить по-разному. То, что с одной точки зрения является элементом, с другой – оказывается подсистемой, подлежащей дальнейшему разделению.

Во-вторых, как и любые модели, модель состава является целевой, и для различных целей один и тот же объект потребуется разбить на разные части. Например, один и тот же завод для директора, главного бухгалтера, начальника пожарной охраны состоит из совершенно различных подсистем. Точно так же модели состава самолета с точек зрения летчика, стюардессы, пассажира и аэродромного диспетчера окажутся различными. То, что для одного обязательно войдет в модель, может совершенно не интересовать другого.

| BOUNDARY граница PROPERTY свойство PARTITION состав STRUCTURE, LINKS, CONNECTIONS структура Модель состава системы отображает из каких частей (подсистем и элементов) состоит система. Главная трудность в построении модели состава заключается в том, что разделение целостной системы на части является относительным, условным, зависящим от целей моделирования (это относится не только к границам между частями системы, но и к границам самой системы). Кроме того, относительным является и определение самой малой части – элемента. Модель структуры системы отображает связи между компонентами модели ее состава, т.е. совокупность связанных между собой моделей “черного ящика” для каждой из частей системы. Поэтому трудности построения модели структуры те же, что и для построения модели “черного ящика”. |

В-третьих, модели состава различаются потому, что всякое разделение целого на части, всякое деление системы на подсистемы является относительным, в определенной степени условным. Например, тормозную систему автомобиля можно отнести либо к ходовой части, либо к подсистеме управления. Другими словами, границы между подсистемами условны, относительны, модельны.

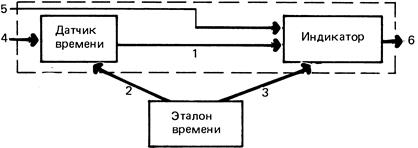

Это относится и к границам между самой системой и окружающей средой; поэтому остановимся на этом моменте подробнее. В качестве примера рассмотрим систему “часы”. Какую бы природу ни имели устройства, которые мы называем часами, в них можно выделить две подсистемы: датчик времени, т.е. процесс, ход которого изображает течение времени (это может быть равномерное раскручивание пружины, электрический ток с некоторым постоянным параметром, равномерное течение струйки песка, вращение Земли вокруг своей оси, колебания некоторой молекулы и т.д.); индикатор времени, т.е. устройство, преобразующее, отображающее состояние датчика в сигнал времени для пользователя. Модель состава часов можно считать полностью исчерпанной (если снова не разбивать эти две подсистемы). Однако поскольку фактически каждые часы показывают состояние своего датчика, рано или поздно их показания разойдутся между собой. Выход из этого положения состоит в синхронизации всех часов с неким общим для всех эталоном времени, например с помощью сигналов “точного времени”, передаваемых по радио. Здесь и возникает вопрос: включать ли эталон времени в состав часов как системы или рассматривать часы как подсистему в общей системе указания времени?

Можно привести много подобных примеров относительно системных границ. Вспомните пример с мистером Джонсом, поглощающим котлету (см. § 2.5); солдат в отпуске или студент на каникулах в определенной степени остаются элементами соответствующих систем; возвращающийся с работы человек, упав и получив травму, имеет разные права в зависимости от того, произошло ли это на крыльце заводской проходной или его собственного дома (травма считается производственной или бытовой, и юридические последствия различны).

| Подведем итог Модель состава ограничивается снизу тем, что считается элементом, а сверху – границей системы. Как эта граница, так и границы разбиения на подсистемы определяются целями построения модели и, следовательно, не имеют абсолютного характера. Это не означает, что сама система или ее состав нереальны. Мы имеем дело не с разными системами, а с разными моделями системы. | Summary A partition model is bounded “from below” by what is considered an element, and “from above” by a system boundary. These boundaries, as well as boundaries between subsystems, depend on purpose of the model and hence are relative in nature. This does not mean that the system itself or its parts are unreal. We deal not with different systems but with different models of the same system. |

МОДЕЛЬ СТРУКТУРЫ СИСТЕМЫ

Еще раз подчеркнем, что для достижения ряда практических целей достаточно модели “черного ящика” или модели состава. Однако очевидно, что есть вопросы, решить которые с помощью этих моделей нельзя. Чтобы получить велосипед недостаточно иметь “ящик” со всеми отдельными его деталями (состав налицо). Необходимо еще правильно соединить все детали между собой, или, говоря более общо, установить между элементами определенные связи – отношения. Совокупность необходимых и достаточных для достижения цели отношений между элементами называется структурой системы.

ОТНОШЕНИЯ И СТРУКТУРЫ

Перечень связей между элементами (т.е. структура системы) является отвлеченной, абстрактной моделью: установлены только отношения между элементами, но не рассмотрены сами элементы. Хотя на практике безотносительно к элементам говорить о связях можно лишь после того, как отдельно рассмотрены сами элементы (т.е. рассмотрена модель состава), теоретически модель структуры можно изучать отдельно.

Бесконечность природы проявляется и в том, что между реальными объектами, вовлеченными в систему, имеется невообразимое (может быть, бесчисленное) количество отношений. Однако когда мы рассматриваем некоторую совокупность объектов как систему, то из всех отношений важными, т.е. существенными для достижения цели, являются лишь некоторые. Точнее, в модель структуры (т.е. в список отношений) мы включаем только конечное число связей, которые, по нашему мнению, существенны по отношению к рассматриваемой цели.

Пример 1. При расчете механизма не учитываются силы взаимного притяжения его деталей, хотя, согласно закону всемирного тяготения, такие силы объективно существуют. Зато вес деталей (т.е. сила их притяжения к Земле) учитывается обязательно.

Пример 2. Между деталями молотка наряду с отношениями, существенными для его использования, имеются и несущественные. Например, если соприкасающиеся детали изготовлены из разных металлов, то между ними есть контактная разность потенциалов.

Пример 3. Рассмотрим систему “часы вообще”. Считаем, что в состав такой системы входят три элемента: датчик, индикатор и эталон времени (см. § 3.4). Структура часов определяется следующими отношениями между парами элементов:

| Пара элементов | Связь между ними |

| Датчик и индикатор | Однозначное соответствие |

| Эталон и датчик | Приблизительное соответствие |

| Индикатор и эталон | Периодическое сравнение и устранение расхождения |

Отношения между элементами могут быть самыми разнообразными. Однако можно попытаться их классифицировать и по возможности перечислить. Трудность состоит в том, что мы знаем не все реально существующие отношения и вообще неизвестно, является ли конечным их число. Интересное исследование было проведено с естественными языками. Выделение языковых конструкций, выражающих отношения (типа находиться на (под, около,...), быть причиной, быть подобным, быть одновременно, состоять из, двигаться к (от, вокруг,...) и т.п.), привело к выводу, что в английском, итальянском и русском языках число выражаемых отношений примерно одинаково и немного превышает 200. Этот результат не может служить доказательством конечности числа отношений, но сам факт дает повод для размышлений.

СВОЙСТВО И ОТНОШЕНИЕ

В заключение данного параграфа рассмотрим связь между понятиями “отношение” и “свойство”. В отношении участвует не менее двух объектов, а свойством мы называем некий атрибут одного объекта. Это различие отражается и при их математическом описании.

Пусть Е – множество. Любое свойство, которым может обладать элемент x Î E, задает в Е подмножество A Í E всех элементов, обладающих этим свойством. Пусть задано некоторое отношение R, в котором могут находиться элементы х и у множества Е, записанные в указанном порядке. Если они находятся в заданном отношении, то используется запись хRу, если нет – запись  . Множество всех упорядоченных пар (х, у) (т.е. (х, у) и (у, х) – разные пары при х ¹ у) называется произведением Е ´ Е. Рассмотрим подмножество R Í E ´ E всех пар, для которых хRу. Задание этого подмножества и является заданием отношения. Если теперь ввести понятие многоместного (а не только двуместного, бинарного) отношения, то свойство оказывается одноместным (унарным) отношением.

. Множество всех упорядоченных пар (х, у) (т.е. (х, у) и (у, х) – разные пары при х ¹ у) называется произведением Е ´ Е. Рассмотрим подмножество R Í E ´ E всех пар, для которых хRу. Задание этого подмножества и является заданием отношения. Если теперь ввести понятие многоместного (а не только двуместного, бинарного) отношения, то свойство оказывается одноместным (унарным) отношением.

Однако нас интересует не только формальное доказательство того, что свойство есть частный случай отношения: это скорее следствие теоретико-множественного определения отношения как подмножества. Важнее проследить содержательную связь свойства и отношения. Во-первых, любое свойство, даже если его понимать как потенциальную способность обладать определенным качеством, выявляется в процессе взаимодействия объекта (носителя свойства) с другими объектами, т.е. в результате установления некоторого отношения. Чтобы убедиться в том, что мяч красный, мало иметь мяч, нужны еще источник белого света и анализатор света, отраженного от мяча (еще и не всякий анализатор пригоден; например, глаз дальтоника не может установить цвет мяча). Во-вторых, можно сделать дальнейшее обобщение и выдвинуть следующее предположение: свойство – это не атрибут объекта, а лишь определенная абстракция отношения, экономящая мышление. Мы “коротко и ясно” говорим, что стекло прозрачно, вместо того чтобы каждый раз говорить об отношении между лучом света, падающим на поверхность стекла, самим листом стекла и приемником света, находящимся по другую сторону этого листа. Другими словами, можно утверждать, что свойство – это свернутое отношение (а если использовать понятие модели так, как это предложено в гл. 2, то свойство есть модель отношения).

Остается проверить, является ли это утверждение справедливым для всех свойств или все же имеются некоторые абсолютные атрибуты объектов. Мы склоняемся к первому утверждению. Даже свойства элементарных частиц определяются через их взаимодействия. Ведь не зря же В.И. Ленин даже такое свойство материи, как ее объективное существование, характеризовал через его данность нам в ощущениях, т.е. опять-таки как некоторое отношение.

| Подведем итог Очередным шагом в развитии модели систем является модель структуры, которая описывает существенные связи между элементами (компонентами модели состава). Говоря, что свойства какого-то объекта можно использовать в системе, мы имеем в виду установление некоторых отношений между данным объектом и другими частями системы, т.е. включение этих отношений в структуру системы. | Summary The next step in developing a model of a system is the structure model which describes the essential links between elements (components of the system). Saying that certain properties of an object could be useful for the system, we mean that definite relations could be established between this object and other parts of the system, i.e. that these relations should be included in the system structure. |

§ 3.6. ВТОРОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СИСТЕМЫ.

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ

Объединяя все изложенное в предыдущих параграфах, можно сформулировать второе определение системы: система есть совокупность взаимосвязанных элементов, обособленная от среды и взаимодействующая с ней как целое.

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА КАК СОЕДИНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ

Очевидно, что это определение охватывает модели “черного ящика”, состава и структуры. Все вместе они образуют еще одну модель, которую будем называть структурной схемой системы; в литературе встречаются также термины “белый ящик”, “прозрачный ящик”, подчеркивающие ее отличие от модели “черного ящика”, а также термин “конструкция системы”, который мы будем использовать для обозначения материальной реализации структурной схемы системы. В структурной схеме указываются все элементы системы, все связи между элементами внутри системы и связи определенных элементов с окружающей средой (входы и выходы системы).

Пример 1. Структурная схема системы “синхронизируемые часы” приведена на рис. 3.3. Элементы системы изображены в виде прямоугольников; связи 1 – 3 между элементами описаны в примере 3 § 3.5; вход 4 изображает поступление энергии извне; вход 5 соответствует регулировке индикатора; выход 6 – показание часов.

3.3 ————— Структурная схема часов

3.3 ————— Структурная схема часов

|

Все структурные схемы имеют нечто общее, и это побудило математиков рассматривать их как особый объект математических исследований. Для этого пришлось абстрагироваться от содержательной стороны структурных схем, оставив в рассматриваемой модели только общее для каждой схемы. В результате получилась схема, в которой обозначается только наличие элементов и связей между ними, а также (в случае необходимости) разница между элементами и между связями. Такая схема называется графом. Следовательно, граф состоит из обозначений элементов произвольной природы, называемых вершинами, и обозначений связей между ними, называемых ребрами (иногда дугами). На рис. 3.4 изображен граф: вершины обозначены в виде кружков, ребра – в виде линий. Часто бывает необходимо отразить несимметричность некоторых связей; в таких случаях линию, изображающую ребро, снабжают стрелкой. Если направления связей не обозначаются, то граф называется неориентированным, при наличии стрелок – ориентированным (полностью или частично). Данная пара вершин может быть соединена любым количеством ребер; вершина

|

|

|