|

Виды грунтов, их физико-механические и технологические свойства.

|

|

|

|

Грунтами называют горные породы, залегающие в верхних слоях земной коры. Их разделяют на скальные и нескальные.

Скальные грунты характеризуются высокой прочностью и залегают в виде сплошного или трещиноватого массива (граниты, кварциты, песчаники и др.).

Нескальные грунты по крупности частиц и их содержанию делят: на крупнообломочные, песчаные, пылевато-глинистые, биогенные и почвы.

Крупнообломочные – несцементированные грунты в которых масса частиц крупнее 2 мм составляет 50% и более. К ним относятся: валунный (глыбовый), галечниковый (щебенистый), гравийный (дресвяный).

Песчаные – это грунты, содержащие менее 50% частиц крупнее 2 мм и не обладающие свойством пластичности.

Пылевато-глинистые грунты содержат пылеватые (размером 0,05 – 0,005 мм) и глинистые (размером менее 0,005 мм) частицы.

Супеси – пески с примесью 5 – 10% глины.

Суглинки – пески, содержащие 10 – 30% глины. Их делят на легкие, средние и тяжелые.

Глины – горные породы, состоящие из чрезвычайно мелких частиц (менее 0,005 мм), с небольшой примесью мелких песчаных частиц.

Лёссовидные грунты – содержат более 50% пылевидных частиц при незначительном содержании глинистых и известковых частиц. При наличии воды размокают и теряют устойчивость.

Плывуны – песчано-глинистые грунты, сильно насыщенные водой.

Биогенные грунты (заторфованные грунты, торф и др.) характеризуются значительным содержанием органических веществ.

Почвы – это природные образования, слагающие поверхностный слой земной коры и обладающие плодородием.

Растительные грунты – различные почвы с примесью перегноя.

Существенное влияние на технологию производства земляных работ оказывают физические характеристики грунтов: плотность, сцепление, влажность, разрыхляемость, угол естественного откоса, а также такие свойства, как просадочность, набухание, переход в плывунное и мерзлое состояние.

|

|

|

Плотность грунта это отношение массы грунта, включая массу воды в его порах, к объему грунта (1,2 – 2,4 т/м3).

Сцепление характеризует начальное сопротивление грунта сдвигу и зависит от вида грунта и его влажности. Сцепление и плотность грунта влияют на трудоемкость его разработки. Это учитывается в классификации грунтов по группам, приводимой в ЕНиР (сб. Е2, вып.1). Группа определяется наименованием грунта, его характеристикой, состоянием и способом разработки.

При разработке одноковшовыми экскаваторами немерзлые грунты подразделяют на шесть групп, скреперами – на две группы, бульдозерами – на четыре группы, а при ручной – на семь групп. Мерзлые грунты имеют свою классификацию.

Влажность характеризуется степенью насыщения грунта водой, которую определяют отношением массы воды к массе сухого грунта, выраженным в процентах. Сухими считают грунты, имеющие влажность до 5%, влажными – от 5 до 30%, мокрыми – свыше 30%.

Разрыхляемость грунта характеризуется увеличением его объема при разработке по сравнению с объемом в природном состоянии и выражается коэффициентом первоначального разрыхления – Кр. Уложенный в насыпь разрыхленный грунт после уплотнения по сравнению с природным состоянием сохраняет остаточное разрыхление, которое характеризуется коэффициентом остаточного разрыхления Ко.р.

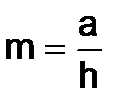

Углом естественного откоса  называют угол, образованный наклонной поверхностью (откосом) отсыпанного разрыхленного грунта с горизонтальной плоскостью, при котором грунт находится в равновесном состоянии. С учетом угла естественного откоса назначают крутизну откосов земляных сооружений, которую принято выражать отношением высоты откоса h к его заложению а (рис. 18. 1).

называют угол, образованный наклонной поверхностью (откосом) отсыпанного разрыхленного грунта с горизонтальной плоскостью, при котором грунт находится в равновесном состоянии. С учетом угла естественного откоса назначают крутизну откосов земляных сооружений, которую принято выражать отношением высоты откоса h к его заложению а (рис. 18. 1).

|

|

|

, где:

, где:  – коэффициент откоса.

– коэффициент откоса.

h

a a

Рис. 18.1. Угол естественного откоса  .

.

Просадочность – способность грунта легко размокать, размываться, а при замачивании давать, под нагрузкой, значительные просадки.

Набухание – свойственно глинистым грунтам при их замачивании.

Плывунное состояние возникает в песчаных и пылеватых грунтах в результате их водонасыщения. При вскрытии плывуны переходят в текучее состояние, поэтому необходимы особые методы производства земляных работ.

Мерзлое состояние грунта вызывается климатическими условиями.

Виды земляных сооружений

Все земляные сооружения в зависимости от расположения к дневной поверхности земли подразделяют на выемки и насыпи (рис. 17.1), обратные засыпки и подземные выработки (рис. 17. 2).

| Выемка |

| Насыпь |

| Выемка |

| Насыпь |

Рис. 17. 1. Выемки и насыпи.

| Подземные выработки |

| Обратная засыпка |

Рис. 17.2. Обратные засыпки и подземные выработки.

По сроку службы выемки и насыпи могут быть постоянными и временными.

Выемку, имеющую ширину до 3 метров и длину, значительно превышающую ширину, называют траншеей. Выемку, длина которой не превышает десятикратной ее ширины, называют котлованом. Выемку, закрытую с поверхности называют подземной выработкой. Специальные выемки, разрабатываемые для добычи грунта, называют резервами или карьерами, а отсыпки излишнего грунта в неиспользуемые насыпи – кавальерами.

|

|

|