|

зданий различного назначения. 2 глава

|

|

|

|

Парциальное давление отдельного газа определяется по уравнению Клайперона

Pi=  =

=  RT, (II-2)

RT, (II-2)

где Мi –масса i-го газа, кг; R=8,314 кДж/ (кмоль.К) – универсальная газовая постоянная  ;V- объем газа,м3; mi - молекулярная масса i-го газа, входящего в состав смеси.

;V- объем газа,м3; mi - молекулярная масса i-го газа, входящего в состав смеси.

Отношение массы газа (Mi) j, к объему смеси V называется концентрацией (wi) смеси данного газа в смеси.

При расчетах кондиционирования влажный воздух удобно рассматривать как бинарную смесь (двух газов), состоящую из водяного пара (газа с молекулярным весом μп=18) и сухого воздуха (условного однородного газа с молекулярным весом μс.в.=29) Барометрическое давление в этом случае равно сумме парциальных давлений сухого воздуха рс.в. и водяного пара рп:

Р= рс.в + рс.в (II.3)

Барометрическое давление над уровнем моря в среднем составляет 101.3 кПа. С изменением высоты над уровнем моря расчетное барометрическое давление изменяется и может быть определено на основании климатологических данных.

Уравнение состояние удобно записать, пользуясь плотностью ρi, кг/м3

ρi = Мi /V (II.4)

и удельной газовой постоянной воздуха и водяного пара

Ri =R / μi (II.5)

Для сухого воздуха при атмосферном давлении (1 физическая атмосфера =101,325 кПа), плотность ρс.в.

ρс.в. =  . (II.6)

. (II.6)

При стандартных условиях (давлении 101,325 и температура 20º С) плотность  = 1.2 кг/м3. При других давлениях рс.в. температурах, К, плотность сухого воздуха

= 1.2 кг/м3. При других давлениях рс.в. температурах, К, плотность сухого воздуха

ρс.в.

1.2

1.2

. (II.7)

. (II.7)

Доля влаги в воздухе обычно невелика и плотность влажного воздуха мало отличается от плотности сухого воздуха.

Плотность влажного воздуха определяется по формуле

ρ.в  353/ Т – 0,9710-3 ρ.п / Т (II.8)

353/ Т – 0,9710-3 ρ.п / Т (II.8)

Из формулы II.8 следует важный вывод о том, что плотность влажного воздуха меньше плотности сухого воздуха. При обычных условиях в помещении доля второго члена формулы, определяющего разницу влажного и сухого воздуха при прочих равных условиях составит всего лишь 0,75% величины ρс.в, и инженерных расчетах обычно считают

|

|

|

ρ.в.  ρс.в. (II-9)

ρс.в. (II-9)

При обработке и изменении свойств влажного воздуха в процессе кондиционирования количество его сухой части остается неизменным, поэтому принято при рассмотрении тепловлажностного состояния воздуха все его показатели относить к 1кг сухой части влажного воздуха.

Влажность воздуха характеризуется количеством содержащегося в нем водяного пара. Количество водяного пара в кг, приходящегося на 1 кг сухой части влажного воздуха, называется влагосодержанием воздуха d', кг/кг:

d' =

= 0,623

= 0,623  .(II.10).

.(II.10).

Численные значения d' являются малой дробью, поэтому в расчетах удобнее пользоваться влагосодержанием d (в граммах влаги на 1 кг сухой части воздуха), для которых формула приобретает вид:

d = 1000 d' = 0,623  (II.11)

(II.11)

Влагосодержание воздуха может быть различным, однако его максимальная величина при заданной температуре строго определена насыщенным состоянием водяных паров. В связи с этим, для характеристики степени увлажнения удобно пользоваться показателем относительной влажности воздуха  , который показывает степень насыщенности воздуха водяным паром в % или долях единицы полного насыщения при одинаковых температуре и давлении.

, который показывает степень насыщенности воздуха водяным паром в % или долях единицы полного насыщения при одинаковых температуре и давлении.

При относительной влажности 100% воздух полностью насыщен водяными парами и его называют насыщенным. Величина  равна отношению водяного пара Р п во влажном воздухе данного состояния к парциальному давлению насыщенного водяного пара Р п.н в насыщенном влажном воздухе при той же температуре:

равна отношению водяного пара Р п во влажном воздухе данного состояния к парциальному давлению насыщенного водяного пара Р п.н в насыщенном влажном воздухе при той же температуре:

=

=  , (II.12)

, (II.12)

Давление насыщенного водяного пара зависит только от температуры. Его значение определяют экспериментальным путем и приводят в специальных таблицах. Кроме того, имеются ряд формул аппроксимирующих Р п.н  от t. Например, для области положительных температур при определении Р. н от t

от t. Например, для области положительных температур при определении Р. н от t  можно приблизительно считать:

можно приблизительно считать:

|

|

|

Р п.н =479 + (11,52 + 1.62 t) 2 (II.13)

Пользуясь понятием относительной влажности  влагосодержание воздуха может быть определено формулой

влагосодержание воздуха может быть определено формулой

d =623  Р п.н./ (Р б -

Р п.н./ (Р б -  Р п.н). (II.14)

Р п.н). (II.14)

Теплоемкости 1 сухого воздуха С с.в и водяного пара Сп в обычном для амееаниионного процесса диапазоне температур можно считать постоянными и равными С с.в = 1,005 кДж/(кг ºС), С п = 1.8 кДж/(кг ºС).

¹ Здесь и далее теплоемкость и энтальпия рассматриваются как удельные тепловые величины.

Энтальпию сухого воздуха 1 I с.в. при t = 0º С принимают равной нулю. При произвольном значении температуры

I с.в = С с.в t. (II. 15)

Теплота парообразования для воды при t = 0º С равна r =2500 кДж/кг, поэтому энтальпия пара I п при этой температуры равна r. При произвольной температуре:

I п = 2500 + 1.8 t (II.16)

Энтальпия влажного воздуха I складывается из энтальпии сухой его части и энтальпии водяных паров. Энтальпия влажного воздуха, отнесенная к 1 кг сухой части влажного воздуха, при произвольной температуре t и влагосодержании d

I = 1,005 + (2500 + 1.8 t) d/1000. (II.17)

Если ввести характеристику теплоемкости влажного воздуха

С в = 1.005 + 1.8 d/1000, (II.18)

тогда

I = С в t + r d/ 1000 (II.19)

В результате конвективного теплообмена воздуху передается явное тепло, температура воздуха повышается и соответственно изменяется его энтальпия. При поступлении водяного пара (при подаче пара от внешних источников) в воздух передается теплота парообразования и энтальпия воздуха возрастает. В данном случае это происходит вследствие изменения энтальпии водяного пара, масса которого увеличивается. Температура же воздуха остается неизменной.

2.  I –d диаграмма влажного воздуха.

I –d диаграмма влажного воздуха.

На основе системы уравнений, включающей зависимости (II.11), (II.12), (II.17), а также функциональную связь Р п.н. = f (t), была составлена I – d диаграмма, широко используемая в расчетах вентиляции, кондиционирования воздуха, сушке и других процессах, с изменениями состояния влажного воздуха.

В диаграмме графически связаны все параметры, определяющие тепловлажностное состояние воздуха, это I, d, t,  , рп,.

, рп,.

I-d диаграмма построена в косоугольной системе координат. Такая система позволяет расширить на диаграмме область ненасыщенного влажного воздуха, что делает ее удобной для графических построений. По оси ординат отложены значения энтальпий I, КДж/кг сух. возд., по оси абцисс, направленной под углом 1350к оси I, - значение влагосодержаний d, г/кгсух. возд. Поле диаграммы разбито линиями постоянных энтальпий I = const и влагосодержаний d = const. На диаграмму нанесены также линии постоянных температур t = const.

|

|

|

Если какой-либо точке 1 (рис1), лежащей на изотерме t1 = const, соответствует энтальпия I 1, графически эта энтальпия равна сумме трех отрезков. Размеры отрезков определяются по уравнению (II.17), которое можно записать после преобразования в виде:

I 1 = 2,5 +1,005 t1 + 1,8 10-3 t1 d 1 (II. 20)

Рис.1 Рис. 2

Из уравнения (II. 20) и рис.1 можно сделать вывод, что в I-d диаграмме изотермы не параллельны между собой и чем выше температура влажного воздуха, тем больше отклоняются вверх его изотермы.

Кроме линий постоянных I, d и t на поледиаграммы нанесены линии постоянных относительных влажностей  . Если положение изотерм t = const и изоэнтальпий I = const в I-d диаграмме не зависит от барометрического давления Рб, то положение кривых

. Если положение изотерм t = const и изоэнтальпий I = const в I-d диаграмме не зависит от барометрического давления Рб, то положение кривых

= const меняется с его изменением.

= const меняется с его изменением.

Изменение относительной влажности соответственно колебаниям барометрического давления можно проследить, пользуясь формулами (II.11) и (II.12), которые запишем в виде:

d = 623  . (II/21)/

. (II/21)/

Значение Рп.н, как было сказано ранее, зависит только от температуры, поэтому, если при постоянных d и t изменить давление Р б, то относительная влажность  будет изменяться прямо пропорционально Р б.. Таким образом, при изменении давления отношение

будет изменяться прямо пропорционально Р б.. Таким образом, при изменении давления отношение  / Р б остается постоянным. Это положение позволяет использовать I-d диаграмму, построенную для одного давления Р б, например в 101,3 кПа, при других барометрических давлениях Р б1. Значения

/ Р б остается постоянным. Это положение позволяет использовать I-d диаграмму, построенную для одного давления Р б, например в 101,3 кПа, при других барометрических давлениях Р б1. Значения  1, которым при этом будут соответствовать линии

1, которым при этом будут соответствовать линии  = const, определяется уравнением

= const, определяется уравнением  1 / Р б1 =

1 / Р б1 =  / Р б.

/ Р б.

В нижней части I-d диаграммы расположена кривая, имеющая самостоятельную ось ординат. Эта кривая связывает влагосодержание d с парциальным давлением (упругостью) водяного пара Р п, кПа. Ось ординат этого графика является шкалой парциального давления водяного пара Р п. По контуру I-d диаграммы построена шкала угловых коэффициентов лучей процессов изменение состояния воздуха (шкала тепловлажностных отношений).

|

|

|

Все поле диаграммы линией  = 100% разделено на две части. Выше линии этой линии расположена область ненасыщенного влажного воздуха. Линия

= 100% разделено на две части. Выше линии этой линии расположена область ненасыщенного влажного воздуха. Линия  = 100% соответствует состоянию воздуха, насыщенного водяными парами. Ниже этой линии расположена область перенасыщенного состояния воздуха (метастабильное состояние или состояние тумана). В этой области наносят линии процессов изменения состояния воздуха, связанных с расчетами воздушного холодильного цикла, а также при использовании воздуха в состоянии тумана.

= 100% соответствует состоянию воздуха, насыщенного водяными парами. Ниже этой линии расположена область перенасыщенного состояния воздуха (метастабильное состояние или состояние тумана). В этой области наносят линии процессов изменения состояния воздуха, связанных с расчетами воздушного холодильного цикла, а также при использовании воздуха в состоянии тумана.

Каждая точка на поле диаграммы соответствует определенному тепловлажностному состоянию воздуха. Положение точки определяется любыми двумя из пяти (I, d, t,  , рп,)*параметрами состояния.

, рп,)*параметрами состояния.

(* исключением сочетаний параметров рп, и d, которые имеют однозначную взаимосвязь)

Остальные три параметра могут быть определены по I-d диаграмме как производные.

Диаграмма удобна не только для определения параметров состояния воздуха, но и для построения изменения его состояния при нагревании, охлаждении, увлажнении, осушении, смешении, при произвольной последовательности и сочетании этих процессов.

Кроме основных параметров воздуха, которые использовались при построении, с помощью I-d диаграммы можно найти еще два параметра, которые широко используются в расчетах вентиляции и кондиционирования воздуха: температуру точки росы tр и температуру мокрого термометра tм. (рис.2).

Температурой точки росы воздуха t р называется температура, до которой нужно охладить ненасыщенный воздух, чтобы он стал насыщенным при сохранении постоянного влагосодержания. В соответствии с определением для отыскания температуры точки росы воздуха известного состояния, с помощью I-d диаграммы через точку, характеризующую его состояние, проводят линию d = const до пересечения с кривой  = 100%. Изотерма, проходящая через точку пересечения, соответствует температуре точки росы воздуха.

= 100%. Изотерма, проходящая через точку пересечения, соответствует температуре точки росы воздуха.

Температурой мокрого термометра воздух а t м является такая температура, которую принимает влажный воздух при достижении насыщенного состояния и сохранении постоянной энтальпии воздуха, равной начальной. Через точку, соответствующую состоянию влажного воздуха, проводят линию постоянной энтальпии до пересечения с кривой = 100%. Изотерма, проходящая через точку пересечения, соответствует значению температуры воздуха по мокрому термометру.

|

|

|

3. Построение на I-d диаграмме процессов изменения состояния

влажного воздуха

При кондиционировании воздуха происходят изменения его тепловлажностного состояния, которые удобно прослеживать и рассчитывать с помощью I-d диаграммы. Нанесем на I-d диаграмму точку 1, соответствующую начальному состоянию воздуха, и точку 2, соответствующую его измененному состоянию (рис.3).

Линия, соединяющая эти две точки, характеризует изменение тепловлажностного состояния воздуха и называется лучом процесса.

Положение луча процесса в I-d диаграмме определяется угловым коэффициентом ε Если влажный воздух изменил свое состояние от начальных значений I1 и d1 до конечных значений I2 и d2, то можно записать отношение:

ε =  1000 =

1000 =  1000. (II.22)

1000. (II.22)

Коэффициент ε измеряется в кДж/кг влаги. Этот параметр называют также тепловлажностным отношением, поскольку он показывает величину приращения количества теплоты на 1кг полученной или отданной воздухом влаги. Если начальные параметры воздуха различны, а значения ε одинаковы, то линии, характеризующие изменение состояние воздуха параллельны меду собой.

Рис.3 (II.7)

Выражение (II.22) можно преобразовать, умножив числитель и знаменатель на расход воздуха G кг/ч, участвующего в процессе:

ε =  1000 =

1000 =  , (II.23)

, (II.23)

где  – поток полной теплоты, обмененной в процессе изменения состояния воздуха, кДж/ч;

– поток полной теплоты, обмененной в процессе изменения состояния воздуха, кДж/ч;  – расход влаги, обмененной в процессе изменения состояния воздуха, кг/ч.

– расход влаги, обмененной в процессе изменения состояния воздуха, кг/ч.

Линии процесса наносятся на I-d диаграмму несколькими способами:

· непосредственным нанесением с выполнением вычислений;

· с использованием углового масштаба на I-d диаграмме;

· с использованием транспортира углового масштаба.

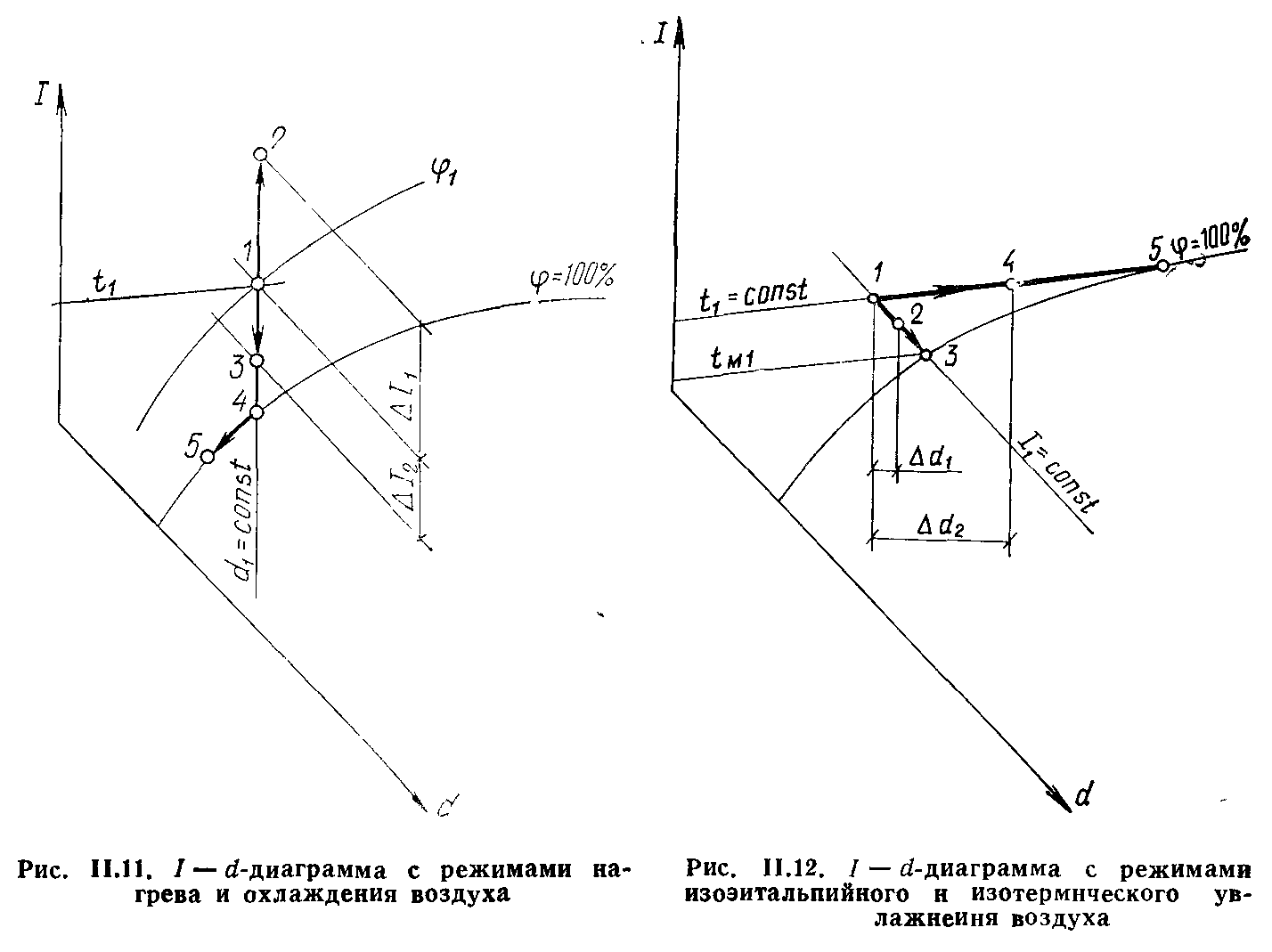

Процессы нагрева и охлаждения.

Простейшим является процесс нагрева, при котором воздух получает явное тепло в результате конвективного теплообмена с сухой нагретой поверхностью. В этом процессе влагосодержание воздуха остается неизменным, поэтому в I-d диаграмме процесс нагрева прослеживается снизу вверх по линии d = const.

Если воздух с параметрами точки 1 (t1  1) нагревается в калорифере, то этот процесс изобразится прямой, проведенной вертикально вверх из точки 1 по линии d = const. Чем больше теплоты передается воздуху, тем сильнее он нагревается и тем выше по линии d = const будет расположена точка, соответствующая состоянию нагретого воздуха. На рисунке она будет соответствовать точке 2, если каждому кг сухой части воздуха будет передано ΔI 1 кДж теплоты.

1) нагревается в калорифере, то этот процесс изобразится прямой, проведенной вертикально вверх из точки 1 по линии d = const. Чем больше теплоты передается воздуху, тем сильнее он нагревается и тем выше по линии d = const будет расположена точка, соответствующая состоянию нагретого воздуха. На рисунке она будет соответствовать точке 2, если каждому кг сухой части воздуха будет передано ΔI 1 кДж теплоты.

В процессе охлаждения воздух отдает только явное тепло в результате конвективного теплообмена с холодной сухой поверхности. В I-d диаграмме этот процесс соответствует направлению сверху вниз по линии d = const; например, при охлаждении воздуха состояния 1 до состояния 3 (рис3) 1кг сухой части воздуха будет отдано  кДж теплоты.

кДж теплоты.

Процесс охлаждения воздуха при теплообмене, когда отдается только явное тепло, может протекать до точки 4 (см. рис.3) пересечения луча d 1 = const с линией  = 100%. Эта точка соответствует температуре точки росы воздуха. При дальнейшем охлаждении водяные пары, содержащиеся в воздухе будут конденсироваться и изменение тепловлажностного состояния будет прослеживаться вниз налево по линии

= 100%. Эта точка соответствует температуре точки росы воздуха. При дальнейшем охлаждении водяные пары, содержащиеся в воздухе будут конденсироваться и изменение тепловлажностного состояния будет прослеживаться вниз налево по линии  = 100%. Охлаждение по линии

= 100%. Охлаждение по линии  = 100%.связано с отдачей не только явного, но и скрытого тепла конденсации, и этот процесс относится к более сложному процессу тепло - и влагообмена воздуха.

= 100%.связано с отдачей не только явного, но и скрытого тепла конденсации, и этот процесс относится к более сложному процессу тепло - и влагообмена воздуха.

4. Процессы адиабатного (изоэнтальпийного) увлажнения.

Тонкий слой воды или ее капли при контакте с воздухом приобретает температуру равную температуре мокрого термометра. При контакте воздуха с водой, имеющей такую температуру, происходит процесс адиабатного (изоэнтальпийного) увлажнения воздух, т.е. энтальпия воздуха, остается практически неизменной. В I-d диаграмме этот процесс можно проследить по линиям I = const (слева вниз направо). Если воздух состояния 1

(рис.II.12) находится в контакте с водой, имеющей температуру мокрого термометра tм1, то его состояние изменится по линии I1 = const, например, до точки 2 с ассимиляцией Δ d1 г влаги на 1 кг сухой части воздуха. Предельное состояние воздуха в этом процессе соответствует его насыщению влагой в точке 3пересечения луча процесса с кривой  = 100%.

= 100%.

При кондиционировании часто используют адиабатное увлажнение оборотной водой. Для этого в оросительной камере разбрызгивают воду, которую забирают насосом из поддона этой же камеры. Вода, непрерывно находясь в контакте с воздухом, имеет температуру, близкую к температуре мокрого термометра, и в небольшой части

(до 1-3%) испаряется и увлажняет воздух, проходящий через камеру. Реальный процесс несколько отклоняется вверх от линии I = const в результате увеличения тепловой емкости доли водяного пара во влажном воздухе, но это отклонение практически незначительно.

Адиабатный процесс может быть только при значениях tм = 0˚С. Во всех остальных случаях наблюдается отклонение от изоэнтальпии.

5. Изотермический процесс увлажнения.

Если в воздух подать пар, имеющий ту же температуру, что и воздух по сухому термометру, то воздух будет увлажняться, не изменяя своей температуры. Изотермический процесс увлажнения воздуха паром в I-d диаграмме можно проследить по линиям t = const. При подаче пара в воздух с параметрами, определенными точкой 1 (см.рис.II.12) состояние воздуха изменяется по линии t 1= const (слева направо). После увлажнения состоянияе воздуха может соответствовать произвольной точке на этой изотерме, например точке 4 при ассимиляции Δd2 влаги. Предельное состояние воздуха в этом процессе соответствует точке 5 пересечения линии t1 с линией  = 100%.

= 100%.

При кондиционировании воздуха используют процесс увлажнения воздуха острым паром, который обычно имеет температуру более 100˚С, т.е. значительно отличается от температуры воздуха. Однако в связи с тем что содержание явного тепла в паре ассимилируемом воздухом, незначительно, луч процесса идет с небольшим отклонением вверх от изотермы. Изменение энтальпии воздуха в основном определяется теплотой парообразования водяного пара, температура воздуха при этом повышается немного.

В цехах текстильных производств, где происходит большое выделение явного тепла и одновременно необходимо поддержание высоких значений относительной влажности воздуха, применяют метод местного доувлажнения. В воздухе помещения пневматическими форсунками распыляют воду, мелкие капли, которой полностью испаряются, находясь во взвешенном состоянии в воздухе. Полное испарение разбрызгиваемой водой происходит за счет тепла воздуха помещения. Явное тепло воздуха затрачивается на испарение и в виде скрытого тела водяного пара возвращается в воздух. По существу это является изоэнтальпийным процессом увлажнения воздуха, который должен был бы происходить при I = const. Однако в помещении понижения температуры не происходит, так как затраты тепла на доувлажнение в каждый момент времени покрываются теплоизбытками, поступающими в воздух помещения. Если этот процесс разбить на бесконечные отрезки, в пределах которых малому тепловыделению соответствует столь же малое изоэнтальпийное доувлажнение, то в результате получим, что теоретически процесс местного доувлажнения идет по изотерме, соответствующей температуре помещения, и в I-d диаграмме луч процесса соответствует линии t = const.

6. Политропические процессы тепло - и влагообмена.

Многие процессы изменения состояния воздуха при кондиционировании связаны с одновременным внесением в воздух или отведением из него тепла и влаги. Такое изменение состояния воздуха происходит, например, в помещениях, где, одновременно выделяется и явное тепло и водяной пар, или где воздух одновременно охлаждается и осушается.

При произвольном соотношении количеств ассимилированных воздухом тепла и влаги изменение воздуха можно изобразить на I-d диаграмме линиями, имеющими различные направления. Если потоку воздуха, сухая часть которого составляет G кг/ч, передать Q кДж/ч тепла и W кг/ч влаги, то его энтальпия изменится на Δ I кДж/кг:

Q = G Δ I,

а влагосодержание - на Δ d′ кг/кг:

W = G Δ d′.

Отношение правых и левых частей уравнений, есть показатель направления луча процесса изменения состояния воздуха в I-d диаграмме и соответствует угловому коэффициенту

ε = Q/W = Δ I/ Δ d′.

Изменение состояния воздуха в помещении при его обработке в камерах сводится к изменению его энтальпии и влагосодержания. Зная начальное состояние и количество G, величину полных теплопоступлений Q и влагопоступлений W в воздух, можно, пользуясь показателем ε и I-d диаграммой определить конечные параметры воздуха. В другом случае неизвестными при прочих известных данных, могут быть: расходы воздуха G, тепла Q и влаги W.

Политропический процесс, с произвольным показателем ε включает в себя по существу все возможные процессы изменения тепловлажностного состояния воздуха.

Характерные изменения состояния влажного воздуха

Характерные изменения состояния влажного воздуха

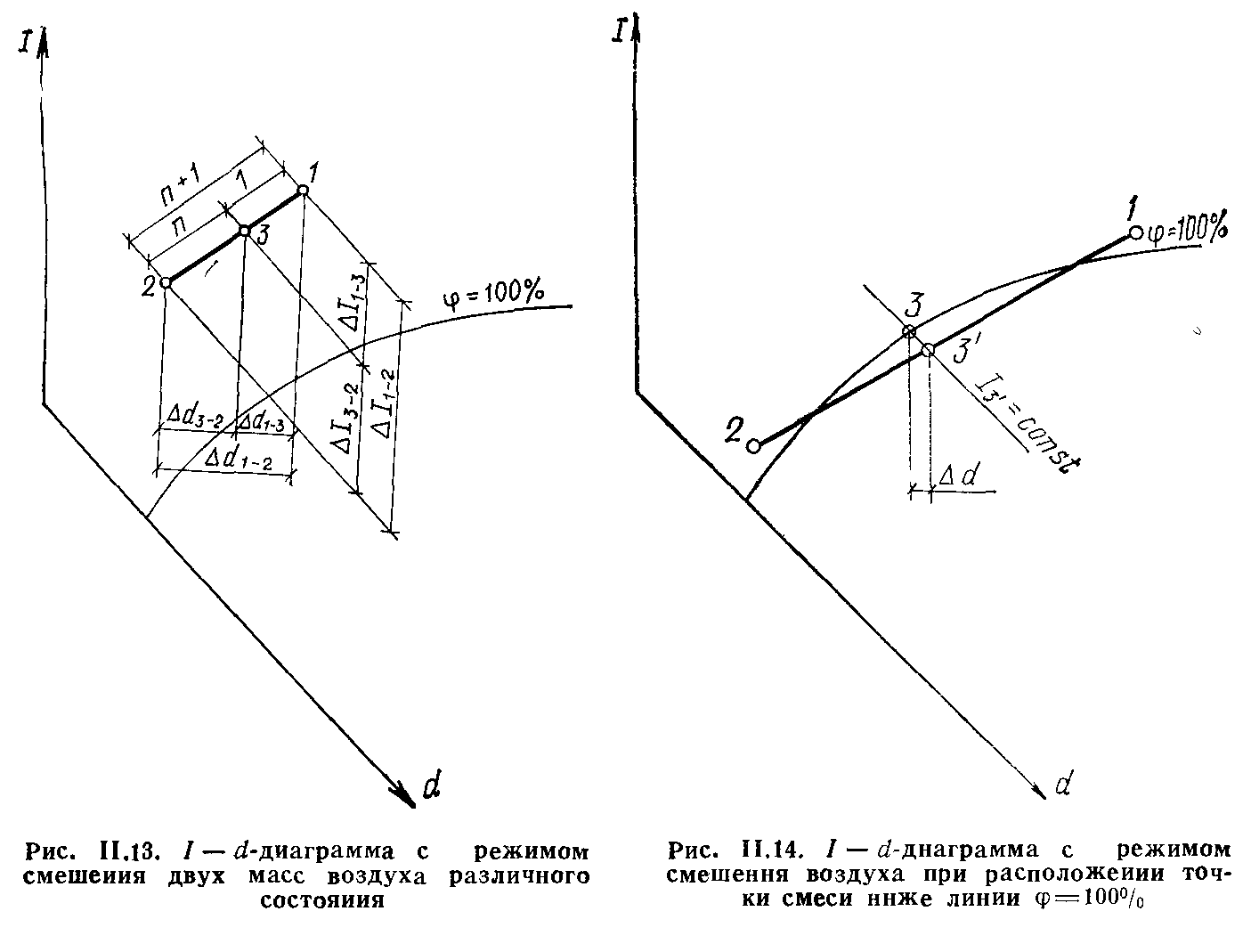

7. Процессы смешения.

При кондиционировании в ряде случаев наружный воздух, подаваемый в помещение смешивается с внутренним (рециркуляция внутреннего воздуха). Возможны и другие случаи, связанные с перемешиванием масс воздуха разного состояния.

Процесс смешения воздуха при построении на I-d диаграмме изображаются прямой, соединяющие точки состояния воздуха смешиваемых масс. Точка смеси всегда располагается на этой прямой и делит ее на отрезки, обратно пропорциональные смешиваемым количеством воздуха. Если смешать воздух состояния 1 в количестве G с воздухом состояния 2 в количестве n G, то точка смеси 3 разделит отрезок 1-2 или его проекции ΔI1-2 и Δd1-2 на части 1-3, 3-2 или ΔI1-3 ΔI3-2 и Δd1-3, Δd3-2:

Возможен случай, когда точка смеси 3′, окажется в области ниже линии  = 100%. Это значит, что при смешении будет образовываться туман (конденсация образования капель из водяного пара, содержащегося в воздух). Если принять температуру выпадающей влаги, близкой к температуре мокрого термометра, соответствующей (I 3′ = const) точке смеси, то действительные параметры точки смеси пересечение линий I3′ и

= 100%. Это значит, что при смешении будет образовываться туман (конденсация образования капель из водяного пара, содержащегося в воздух). Если принять температуру выпадающей влаги, близкой к температуре мокрого термометра, соответствующей (I 3′ = const) точке смеси, то действительные параметры точки смеси пересечение линий I3′ и  = 100%.Снижение влагосодержания воздуха за счет конденсации влаги будет:

= 100%.Снижение влагосодержания воздуха за счет конденсации влаги будет:

Δd = d3′ - d3

8. Психрометрическая диаграмма.

В отличие от I – d диаграммы, где в основе построения приняты графические взаимосвязи между параметрами влажного воздуха, которые нанесены на координатную сетку I, d, в психрометрической диаграмме использована система координат tc – х. Основными параметрами важного воздуха, между которыми определяется взаимосвязь на tc – х диаграмме являются tc, х, I, tм, tр, φ и Рб. Основой графического построения является равномерная сетка параллельных изолиний tc и влагосодержаний х. Характерная особенность психрометрической диаграммы заключается в параллельности (в реальном для СКВ диапазоне) нанесения изолиний температур tc, tм, tр и энтальпи I. Кроме того, на диаграмме нанесены линии относительной влажности и удельного объема 1/ρ. В ряде случаев по оси ординат наносится шкала упругости водяного пара р п. Линии I =const расположены параллельно линиям tм=const., что выполнено с определенными допущениями, поэтому на поле диаграммы нанесены изолинии поправок к значениям I.

|

|

|