|

Противосвертывающие механизмы и система фибринолиза

|

|

|

|

В свертывающей системе крови действуют силы как аутокатализа, или самоускорения, так и самоторможения. Жидкое состояние крови поддерживается за счет ее движения (снижающего концентрацию реагентов), адсорбции факторов свертывания эндотелием и, наконец, самостоятельно синтезируемых и постоянно находящихся в крови естественных (первичных) антикоагулянтов (табл. 2).

Таблица 2. Первичные (физиологические) антикоагулянты и механизмы их действия

| Наименование | Механизм действия |

| Ингибитор внешнего пути свертывания (TFP1) | Ингибирует комплекс «ТФ+VIIа+Ха+Са2+» |

| α2-макроглобулин* | Синтезируемый гепатоцитами ингибитор комплекса «ТФ+VIIa», тромбина, плазмина, калдикреина |

| α1-антитрипсин* | Синтезируемый гепатоцитами ингибитор трипсина, тромбина, плазмина, калликреина** |

| Тромбомодулин | Рецепторный белок эндотелиальных клеток, связывающий и инактивирующий тромбин; в комплексе с тромбином активирует протеины C и S |

| Антитромбин III* | Нейтрализует тромбин, факторы Ха и IХа; плазменный кофактор гепарина |

| Кофактор гепарина II* | Образует комплекс с гепарином; активен в плазме, лишенной антитромбина III |

| Гепарин | Являясь компонентом сосудистой стенки, активирует антитромбин III, в комплексе с антитромбином III ингибирует тромбин, стимулирует высвобождение TFPI эндотелиальными клетками |

| Протеин С | Синтезируемый гепатоцитами витамин К-зависимый ингибитор факторов Va и VIIIa (во взаимодействии с протеином S при активации тромбином и комплексом «тромбомодулин+тромбин»), стимулирует фибринолиз (эндогенный активатор плазминогена ) |

| Протеин S | Синтезируемый гепатоцитами витамин К-зависимый кофактор протеина С, участвует в протеолитической деградации факторов Va и VIIIa |

| Ингибиторы полимеризации фибрин-мономеров | Тормозят полимеризацию фибрина |

*Серпины, ингибирующие сериновые протеазы — тромбин и (в меньшей степени) другие факторы свертывания; ** — на долю α1-антитрипсина приходится 90–92% общей антипротеазной активности плазмы.

|

|

|

Многие факторы свертывания крови и их фрагменты, образующиеся в процессе гемокоагуляции, выступают в роли вторичных антикоагулянтов. В частности, противосвертывающим действием обладают фибрин и продукты расщепления фибриногена плазмином, тормозящие конечную фазу свертывания крови.

В патологических условиях в крови могут появляться в высоком титре иммунные ингибиторы факторов свертывания крови - антитела к факторам VIII, IX и другим, а также к ФЛМ, на которых взаимодействуют и активируются факторы свертывания крови.

Фибринолитическая (плазминовая) система, как и система свертывания крови, активируется как по внешнему, так и по внутреннему механизму. Основным внешним активатором этой системы является продуцируемый в эндотелии, а также в ряде тканей тканевой активатор плазминогена (t-PA), на долю которого приходится около 70% всего активаторного эффекта. Еще около 15% внешнего механизма активации приходится на фермент урокиназу, который вырабатывается в почках и в наибольшей своей части выделяется с мочой, а в кровь попадает в значительно меньшем количестве. При патологии в роли дополнительных активаторов фибринолиза могут выступать тканевые и лейкоцитарные протеазы, бактериальные ферменты (стрептокиназа, стафилокиназа и др.), экзогенные протеолитические ферменты (протеазы змеиных и грибных ядов, ядов насекомых и др.).

Внутренний механизм активации фибринолиза осуществляется в основном комплексом «фактор ХIIа + калликреин + ВМК» (так называемый ХIIа-калликреинзависимый фибринолиз) и протеинами С и S.

|

|

|

Внешний и внутренний механизмы активации фибринолиза замыкаются на плазминогене, который трансформируется в активный фермент - плазмин (ранее он обозначался как фибринолизин).

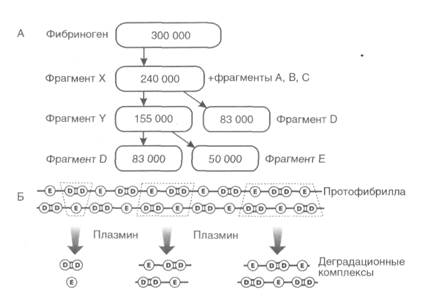

Плазмин фиксируется в основном на сгустках фибрина в тромбах, в связи с чем лизис фибрина преобладает над лизисом растворенного в плазме фибриногена. Кроме того, действию плазмина на фибриноген препятствует содержащийся в плазме мощный ингибитор этого фермента — α2-антиплазмин. Однако при чрезвычайно сильной активации плазминогена происходит истощение α2-антиплазмина, и в плазме крови обнаруживается большое количество продуктов как фибринолиза, так и фибриногенолиза. Как видно из схемы на рис. 14–20, эти продукты не идентичны друг другу. В результате расщепления фибриногена в плазме нарастает количество конечного продукта этого процесса - фрагмента D, тогда как при расщеплении фибрина увеличивается концентрация фрагментов D-D (димера) и D-E-D.

|

Путем раздельного определения концентрации в плазме фрагментов D и D-димеров можно получить представление, в какой степени у больного активированы фибринолиз и фибриногенолиз. Более того, при проведении таких анализов учитывается, что для нарастания в крови продуктов фибринолиза, т.е. D-димера, должно раньше произойти свертывание крови — образование фибрина, а затем его расщепление до фрагмента D-D.

Рис. 1. Схема расщепления плазмином фибриногена (А) и фибрина (Б)

Поэтому увеличение концентрации в плазме D-димера служит ценным показателем, как интенсивного внутрисосудистого свертывания крови, так и сопряженного с этим процессом фибринолиза. Нарастание содержания в крови D-димера является важным маркером массивного тромбоза кровеносных сосудов, тромбоэмболии, диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови.

|

|

|