|

Примадонна О. (Образцово-показательно)

|

|

|

|

Обертоны

АГАФ

Москва

ББК 84.4 К 795

Разработка серии А.Парина

Оформление серии З.Буттаева

Для знака серии использован рисунок Е.Гинзбурга

К 795

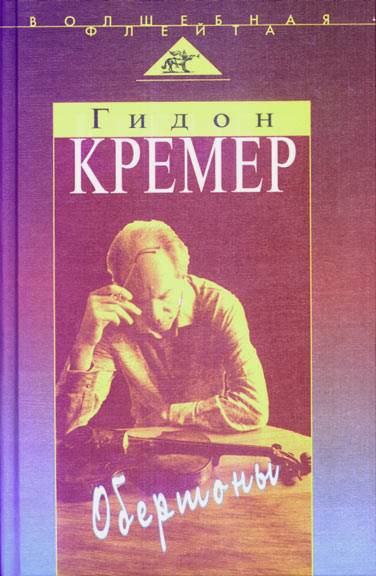

Гидон Кремер. Обертоны. — М.: «Аграф», 2001. — 352с.

В книге выдающегося скрипача, одного из представителей «музыкальной элиты» нашего времени Гидона Кремера рассуждения о сути музыкантской профессии, о составляющих творческой жизни чередуются с острыми зарисовками, зоркими наблюдениями бытового и человеческого «фона».

Книга рассчитана на широкие круги читателей, интересующихся искусством и культурой в разных проявлениях.

ББК 84.4

ISBN 5-7784-0156-6

© Гидон Кремер, 2001 © «Аграф», 2001

ПРОЛОГ

Все чаще мне кажется, что жизнь — некое подобие аттракционов Луна-Парка. То резкий поворот, то почти осязаемое привидение... Вагончики трясутся, катят в неизвестном направлении. Ужасное и смешное сливаются воедино.

Так и в этих записках. Среди исполнителей главных ролей и современники, топчущие нашу землю «на солнечной стороне», и те, кто, пройдя шумный жизненный путь, обрели, надо надеяться, покой на небесах... Меня повсюду преследуют тени и тех, и других; сами действующие лица в большинстве случаев и не вспомнили бы некоторых оказий. Что значило для Марии Каллас приветствие юного, хотя и многообещающего скрипача? Одно рукопожатие среди тысяч... Для того же, кто держал ее руку в своей, это, вероятнее всего, волнующее воспоминание. Так относительна символика земных эмоций. Абсолютна лишь их хрупкость. Если я все же хочу попытаться закрепить в словах те или иные со-

бытия, то скорее всего потому, что жизненный опыт для меня всегда был драгоценен.

Вагончик, набрав скорость, внезапно останавливается, шум в кулисах затихает, чтобы за поворотом вновь ошарашить пассажиров. В отличие от бутафории наше сердце колотится всерьез. Не потому ли так соблазнительно желание разделить с кем-то улыбку, а то и вызвать (у читателя) непролитую слезу?

|

|

|

НАСТРОЙКА

Прикосновение

Pепетиция в Оснабрюке скрипичного концерта Брамса окончилась. Внезапно подошла женщина, она подвела ко мне девочку и сказала, что та мне прочитает стихотворение. Девочка стала читать по-русски. Я вдруг понял, что она слепа. Только гораздо позднее мне сказали, что она слепорожденная и выучила стихотворение со слуха. Женщина спросила, на какой скрипке я играю. «Это Страдивари», — ответил я, немного смутившись. «Подумай только, — сказала она девочке, — ты в первый раз в жизни слышала настоящий Страдивари!» Затем она повернулась ко мне и спросила, можно ли дочери потрогать скрипку? «Конечно, можно», — сказал я. Девочка стала ощупывать скрипку, бережно и ласково поглаживая пальцами всю ее поверхность, словно хотела узнать черты любимого человека. На лице ее отражались волнение и восторг Мучительное чувство порождало противоречие между этой чувственностью и незрячими глазами.

В тот же вечер, когда перед концертом я вынул Страдивари из футляра и извлек первые звуки, мне показалось, что в него вселился некий дух. Ощупывая корпус скрипки, девочка поняла какую-то ее тайну. Бережное прикосновение одушевило инструмент, который теперь передал мне ее тоску, ее положительную энергию. Блуждание пальцев по дереву казалось отображением сейсмографа души. Не потому ли обертоны, звучавшие в тот вечер в зале, несли в себе какую-то особую силу?

«Остановись, мгновение, ты прекрасно!»

Размышление

Нe выражает ли этот возглас Фауста чувства каждого человека, который ощутил, что мечта стала реальностью?

|

|

|

Специалисты по новейшей электронике уверены в том, что мгновение можно остановить, если довести видеоаппаратуру до технического совершенства. В это верят, впрочем, не только они. К сожалению, а, может быть, и к счастью, не все поддается программированию. Уже несколько столетий назад человек знал, что полет птицы может вызывать восхищение и доставлять людям радость, а порой и внушать им горестное сознание своего несовершенства, — если движение ничем не стеснено. Застывшая на фотографии птица, как бы искусно ни был исполнен снимок, утрачивает свою неповторимость. Она недвижна, как бы мертва.

Нам кажется, мы способны многого достичь, что было прежде немыслимо. Самолеты перемещают

нас в далекие страны. При помощи сверхзвукового «Конкорда» возможно в один и тот же день дать концерты на различных континентах. Однако при этом мы утрачиваем нечто существенное, — как птица на фотографии. Во время таких путешествий мы больше не наблюдаем. Техника берет все на себя. Пассажиры почти уподоблены багажу, загруженному в брюхо самолета, и являют собою не более чем шифр, введеный в память компьютера авиационной компании. Мы полагаем, что одолели время. На самом деле оно владеет нами. Расписание самолетов — не единственное тому доказательство. Признаков этой власти времени над нами немало в самых разных жизненных обстоятельствах: в настольном календаре, содержащем график дел и встреч; в поспешности покупок; в оплате разговорного времени по телефону; в фиксированном начале концерта.

Время образует рамки нашей жизни. Это достигло такой степени, что мы воспринимаем соблюдение хронологических норм как единственный принцип нравственности и с равнодушием проходим мимо подлинных трагедий.

В музее Холокоста в Тель-Авиве я обратил внимание на ничтожную подробность: для поездов, доставлявших миллионы людей в концентрационные лагеря, составлялись точнейшие расписания. Моменты отправления и прибытия были твердо установлены, — как это делается для обыкновенных поездов метро или электричек. Людей рассматривали как обычный груз. А для того, чтобы быть достав-

ленными к месту уничтожения, жертвы должны были сами покупать билеты, — в точности такие же, какими мы пользуемся сегодня. За свои же рейхсмарки и рейхспфенниги.

|

|

|

Мученики. Птицы. Артисты. Время объединяет всех. Часто мы говорим: не хватает времени читать, слушать музыку, видеться с друзьями, ходить на выставки, просто побыть в покое и одиночестве. Мы забываем: единственное время, имеющееся в нашем распоряжении — время нашей жизни, если мы не позволяем ему утекать в пустоту. И независимо от того, используем мы его или нет, летит ли птица, или застывает на фотографии — время проходит. Возможность размышлять, мечтать, любить — неоценимы. Желание большего нередко суета и тщеславие. Погоня за громким успехом, сказочной роскошью, поиск более интенсивных взаимоотношений, идеального спутника жизни, совершенного инструмента, безукоризненной записи — все свидетельства наших амбиций, нашей нескромности. Обладая хорошим здоровьем, не думаешь о возможности его потерять, о том, что всему на свете поставлены пределы. Мысль о смерти должна была бы заставить нас не упускать время, ценить и подчинять его себе.

Вернемся к Фаусту. Остановка, задержка, подобно желанию обладать (чем-то, кем-то), несут в себе парализующий яд. Только тот может быть счастлив, кто бесстрашно отдает себя во власть быстротекущей жизни, не подчиняясь тому, что называют прогрессом, или предписанным обязан-

ностям. Только человек, не поддающийся вирусам предрассудков, способен радоваться собственной жизни. Не позволяя себе быть рабом техники (которая подчас ведет к тому, что время съеживается), он никак не станет на пути других и уж заведомо не станет их уничтожать.

ПРАВИЛА ИГРЫ

Первый гонорар

1968 год, Москва. Мы с Татьяной Гринденко учились в консерватории, делали успехи и радовались любой возможности испытать их на практике в концерте. Незадолго до того я оказался в числе лауреатов конкурса королевы Елизаветы в Брюсселе. Между тем, Татьяна тоже завоевала свой первый приз - «Золотого Орфея» в Софии; его следствием было несколько приглашений. Правда, приглашения эти скорее еле заметно капали, чем обрушивались на нас.

|

|

|

При московской филармонии было клубное отделение. Здесь администраторы координировали сборные программы, предлагали и продавали их различным организациям. Наиболее старательные из них налаживали контакты непосредственно с артистами. С некоторыми из таких администраторов завели знакомство и мы; в ту пору только они могли предоставить нам возможность выступить в Москве (хо-

тя бы от пяти до пятнадцати минут). Накапливая опыт, можно было что-то еще и заработать. Деньги были, несомненно, не самое главное, но мы все же радовались любой сумме, которая хоть немного улучшала наш скудный бюджет... На заграничные гастроли рассчитывать вообще было нельзя. Нас и для скромных-то «клубных» концертов ангажировали редко. Мы ведь не числились в составе Государственной филармонии. Наши фамилии упоминались редко, а лауреатов вокруг было предостаточно.

Однако в один прекрасный день раздался телефонный звонок. «Гидон, нам срочно нужен скрипач, не согласитесь ли выступить в МГУ во вторник во второй половине дня?» «Ну, разумеется, с радостью». «Хорошо, вам позвонят, мы дадим ваш номер

телефона».

Вскоре мне позвонили из университета: «Мы так признательны за то, что вы согласились. Итак, во вторник мы ждем вас в четыре часа у входа в конференцзал. Панихида начнется в половине пятого...»

Только тут я понял, куда, собственно, меня приглашали. Скончалась молодая сотрудница института. Моя скрипка была призвана обеспечить музыкальную часть траурной церемонии. Я был совершенно неспособен изменить собственное решение и самоустраниться. Да и то, что от меня требовалось, было по-человечески важно. Кроме того, я ведь уже дал согласие.

В назначенный день к четырем часам я пришел в университет. Ничего особенного в глаза не бросилось, зал был еще почти пуст. В середине — по русскому обычаю — стоял открытый гроб. Сосредоточенно-молчаливые люди постепенно стекались к

нему. Меня проводили в угол, где можно было вынуть скрипку из футляра. В зале было темно как в катакомбах. Атмосфера была тяжелая, напряженное перешептывание присутствующих только углубляло мрачность. Началась панихида, — ее предварили звуки моей скрипки. Один прожектор светил на гроб, второй на меня.

Для открытия я исполнил Grave Баха. Потом кто-то произнес речь. Вновь наступила моя очередь, на сей раз я выбрал Largo Телемана. Снова кто-то выступил. Я сыграл Сарабанду Баха.

В то время мой репертуар траурной музыки не был чрезмерно велик, хотя пока его еще хватало... Внезапно ко мне подошел человек и спросил, не могу ли я сыграть Andante из Седьмой симфонии Бетховена — усопшая особенно любила это произведение. Неизвестный еще пытался объяснить мне, о чем идет речь — отведя меня в угол, он шепотом наметил ритм —

|

|

|

Нет, извинился я. К сожалению, это я исполнить не могу. Он выказал понимание и удалился. Я вернулся в центр зала. Примерно через час, когда мой запас медленных пьес иссяк (к демонстрации виртуозного репертуара ситуация не располагала), я еще сыграл Канцонетту из Концерта Чайковского — так скорбно, как только возможно; без оркестра она прозвучала несомненно гораздо печальнее, чем Петр Ильич вообще мог себе представить. Одновременно это было и пределом моих возможностей. Панихида, между тем, продолжалась. Я украдкой выскользнул из луча прожектора в тень, уложил скрипку в футляр и собрался как можно незаметнее покинуть зал. Чувство вины терзало меня: я не соответствовал требованиям, не распола-

гал подходящим репертуаром, не мог сыграть симфонию Бетховена. Кроме того, меня угнетало сознание, что я был чужой. Я ведь не был знаком ни с усопшей, ни с кем-либо из присутствующих. Главным же образом мне хотелось, но тут уже вполне эгоистично, как можно быстрее выбраться из этой похоронной атмосферы. Я был еще в том возрасте, когда не хочется соприкасаться с прахом и тленом. В ту пору бессмертие волновало меня значительно больше.

Почти у выхода ко мне неожиданно подбежал человек, пожал руку и пробормотал нечто благодарственное. Я заметил, что он держит в руке бумажку, от которой хочет избавиться. Несмотря на свое замешательство, я все же догадался, что это. Окончательно опешив, я попытался было объяснить, что этого не нужно, что здесь слишком печально, а я бы и так пришел... Его было не переубедить. «Возьмите, возьмите, это ведь не мои — они государственные!» Не ссориться же нам было здесь, в двух шагах от гроба... Он одержал верх.

На улице я раскрыл кулак, в нем были смятые пятнадцать рублей — необычайно высокий гонорар, если иметь в виду, что согласно тогдашней официальной ставке мне полагалось за выступление не больше десяти с полтиной. Надбавкой, вероятно, я был обязан необычному характеру мероприятия. В то время мне это соображение не пришло в голову, и вообще никакого повода для иронии тогда не было... Я был лишь счастлив, что все уже позади. К тому же, мне впервые стало ясно, что скрипка бывает нужна не только для самовыражения и успеха, и что не всякие заработанные деньги в радость.

Три лица успеха

Виртуозность

Мое первое турне по Японии проходило в 1977-м, одновременно с гастролями Чикагского симфонического оркестра под управлением сэра Джорджа Шолти. Разумеется, в свободный вечер (их потом так не хватало!) я собрался на его концерт. Насколько я помню, он был первым в турне американцев. Огромный зал Бунка-Кайкан оказался переполнен, несмотря на сказочную дороговизну билетов. Музыканты в помпезных белых смокингах исполнили, стоя, национальный гимн. Особенно забавно смотрелись виолончелисты, игравшие, поставив инструменты на стулья.

В начале первого отделения прозвучала симфония Гайдна «с литаврами». Исполнение показалось мне довольно топорным и назойливым. За Гайдном следовал Вагнер. «Смерть Изольды» оставила впечатление явно затянувшейся агонии. Чувство разо-

чарования возрастало с каждым тактом. И это — «лучший оркестр мира»? Это — «музыка»? Нужно учесть, что я в то время жил в Москве и, кроме отечественных ансамблей, не так уж часто мог слышать знаменитые оркестры. Опыт ограничивался редкими гастролерами (незабываемы концерты Кливлендского оркестра с Джорджем Сэллом в 1961-м в Ленинграде) и грамзаписями. Но то, что я здесь услышал, нисколько не соответствовало ожиданиям. В антракте ко мне обратился господин Нишиока, наш менеджер. Маэстро Шолти был бы рад знакомству со мной. С какой, собственно, стати? — спросил я себя, ибо сам не ощущал ни малейшей потребности в этой встрече. Кроме того, моим давним правилом было — избегать пустых проявлений вежливости. Но в конце концов «Нишиока-сан», как мы его звали на японский манер, уговорил меня. Противиться гостеприимному хозяину было трудно. Я пообещал придти за кулисы, как только окончится концерт.

После антракта прозвучали два сочинения Рихарда Штрауса: «Дон Жуан» и «Тиль Уленшпигель». Оркестр блистал виртуозностью. Да и духовики показали, на что они способны. Манера Шолти дирижировать, прыгая как чертик на пружинке, была мне, тем не менее, чуждой. «Success» стало словом дня, завершившегося знаменитым Ракоши-маршем Листа, обеспечившим полный успех. Товар был доставлен в наилучшей упаковке и за высокую плату. Ликование публики цене соответствовало.

В задумчивости я отправился за сцену, где в ожидании маэстро уже собралась целая толпа. Госпо-

дин Нишиока удовлетворенно посмотрел на меня. Дескать: ну что, понравилось? Благодаря второму отделению, можно было, не покривив душой, сказать: «Да, блистательно!»

Прошло минут двадцать. Дверь, наконец, открылась. В этот момент стоящий позади менеджер подтолкнул меня в комнату Шолти, проделав сей маневр деликатно, однако весьма настойчиво. Японцев не превзойти как в одном, так и в другом.

Свершилось — я стоял перед маэстро. Преодолев маленькую неловкую паузу, произнеся: «Большое спасибо, это было великолепно, — я скромно добавил: — Кстати, меня зовут Гидон Кремер». И завершил обычным «Thank you, wonderful»*. Шолти кивнул. Вид у него был отсутствующий.

Казалось бы, теперь самое время сэру Джорджу сказать, зачем он, собственно, хотел меня видеть или, в крайнем случае, завершить этот эпизод ни к чему не обязывающей формулой вежливости. Ничего подобного. Десять-пятнадцать секунд — целая вечность — прошли в ожидании, правда, я еще умудрился пожать руку некоей даме (его супруге?). Но и это не прервало молчание. Смущению не было предела. Наконец, маэстро нашел выход из положения. Да еще какой! Он внезапно обратился ко мне: «Теперь идите-ка отсюда. А то мы здесь никогда не закончим».

Выйдя из комнаты — так сказать, будучи выставлен вон — я подумал, что возможно и заслужил бы подобное обращение, если бы был подростком, вы-

* Спасибо, замечательно (англ.)

клянчивающим автографы. Эта — с сегодняшней точки зрения «сомнительная» — деятельность, когда-то действительно доставляла удовольствие и мне. Коллекция росла...

Шолти преподал мне впечатляющий урок на тему взаимоотношений «большого художника» и его публики. В последующие годы мне иногда приходилось наблюдать ту же картину, только с «другой стороны»: заискивающая улыбка, дрожание потных рук, истерические восклицания, бесконечные раскланивания... Но тогда было нелегко пережить унижение от «оплеухи». Только позднее она превратилась в забавную историю.

Случайность? Недоразумение? Музицирование как акт воли, как демонстрация власти? Так тоже можно стать светилом. И уже поднявшись на сей уровень, можно определять правила общения с миром, захлопывая двери перед кем угодно. Обиженный во мне юношеский дух этого принять не хотел.

Семнадцать лет спустя.

Нас свела в студии звукозаписи «Бессмертная возлюбленная» - голливудская «клюква» на тему Бетховена. Но мне, поглощенному работой над фрагментом бетховенского скрипичного концерта, было не до того, чтобы выяснять с маэстро незабытую мною историю. Он в лучшем случае вспомнил бы, как в Токио исполнялся Ракоши-марш Листа. Ибо тогда он и руководимый им американский оркестр испытали на себе взрыв японского восторга. Мое недовольство никак не могло приглушить победоносное звучание венгерского марша, которому

подарил свое имя князь Ференц II Ракоши. С исторической точки зрения триумф остался за маэстро. Встречи коллег в закулисье не обязательно так драматичны. Рукопожатия могут происходить в атмосфере меланхолии или иронии. Сама их мимолетность остается многослойной. Одно слово, одно предложение, каким бы случайным, будничным, искренним, самодовольным, лестным или серьезным оно ни было, может выразить и все, и ничего.

Самокритика

Курт Зандерлинг — художник с консервативно-академической репутацией, но в моих воспоминаниях (мы дважды выступали вместе в Восточном Берлине, а позднее в Париже) он безоговорочно принадлежит к числу музыкантов цельных и многосторонних. Ему свойственно уважение к композиторам и собратьям, которое в последнее время встречается редко.

В ноябре 1978 года я трижды играл концерт Сибелиуса с Concertgebouw-Оркестром в Амстердаме, под управлением Кирилла Кондрашина. Вечера прошли с успехом; это, кстати сказать, были последние выступления Кондрашина в качестве советского дирижера. Назавтра он попросил политического убежища. Некий высокопоставленный московский деятель выразился так: «Подумать только, двадцать лет он носил маску!» Чиновнику было, понятное дело, невдомек, что «маска» двадцать лет была средством сохранить свое человеческое достоинство.

Зандерлинг был на первом концерте, приветствовал меня в артистической, поздравил, показался мне очень искренним. Сам я в тот день чувствовал себя не в лучшей форме. Состояние мое было нервным и напряженным.

На другой день мы случайно повстречались на улице, он подошел ко мне и снова поздравил. Мы были одни, никакие свидетели, обычно толпящиеся в артистической, нам не мешали, и я попытался ему объяснить, почему так неудачно играл, что именно у меня не получилось.

Тут маэстро чуть ли ни с негодованием оборвал меня: «Милый мой! Зачем вы все это говорите? У меня осталось чудесное впечатление. Не портите мне его».

Неожиданная реакция Зандерлинга вызвала во мне одновременно радость и стыд. Это было редкостным и для многих недоступным проявлением великодушия; в то же время я получил замечательный наглядный урок касательно самокритики. Она тоже представляет собою нечто интимное и требует осторожного с собой обращения.

Утомление

Детройт, 1980. Накануне концерта мы стояли в холле гостиницы, Елена Башкирова и я. Из газет мы знали, что на этих днях здесь должен был выступать Натан Мильштейн. Интересно, в какой гостинице он остановился? Впрочем, зачем ломать себе голову? Ведь мы незнакомы... Погоди-ка, посмотри, вот же он! Внутренняя борьба, — заговорить ли с ним? Не покажется ли это навязчиво? Ну, ничего,

играю же я его сочинение, Паганиниану. Мильштейн один, направляется в сторону ресторана. Пригласить ли нам его? Завтра это уже невозможно — он играет одновременно с нами, в другом зале. «Пригласи», — говорит более непосредственная Лена. С благоговейным почтением подхожу к мастеру (ведь он — живая легенда):

«Добрый вечер, я Гидон Кремер. Как приятно Вас встретить. Вы идете ужинать?» — Мильштейн смотрит на нас с удивлением, узнает меня. Я совсем не уверен в себе, но продолжаю: «Если вы не слишком утомлены, мы были бы рады пригласить вас на ужин». (Будет ли ему приятно отвлечься или он воспримет это как формальную вежливость?) Ответ прозвучал мгновенно: «Thank you, sorry, I am tired».*

В памяти ясные, солнечные, никогда не слащавые звуки его записи концерта Мендельсона. Геометрически вычерченные сонаты и партиты Баха. Казалось, мастер любыми средствами, будь то обработка Мефисто-вальса или Паганинианы, стремился превратить скрипку в сверхинструмент. Но как объяснить странную своим равнодушием интерпретацию Шумана, наивно-орнаментальное исполнение Генделя? Все это не приговор, а субъективное переживание. Только один раз мне довелось слышать Мильштейна «live», в Нью-Йорке, на одном из его последних концертов.

Отступление. Не следует ли просто восхищаться Мильштейном, до самой старости сохранившим (мало кому это удавалось) верность скрипке? Воз-

* Спасибо, извините, я устал. (англ.)

никает еще один вопрос, который часто избегают ставить: не являются ли вундеркинды, — такие как Мильштейн, — жертвами насилия, которым ничего не остается, кроме как служить своему инструменту? Имена их известны как имена больших умельцев, а плоды деятельности хорошо продаются. Исполнителей это, правда, как правило, касается лишь при жизни. На публику, к которой обычно принадлежит и следующее поколение, живое искусство артиста оказывает, в отличие от записей, магнетическое воздействие... А сами художники? Как редки среди них, чародеев, те, кто приближается к постижению музыки как особой Вселенной. Понятно, что иной инструменталист, не удовлетворенный ролью исполнителя или педагога, берет в руки дирижерскую палочку. А как же те, кто слишком высоко чтит эту харизматическую профессию и не желает использовать ее на благо собственного тщеславия? Что с ними? Они предоставлены судьбе и себе самим... Если служителям прекрасного не улыбнулась удача в поисках других радостей — в искусстве ли, в частной жизни — им остается до конца дней искать самих себя через исполнительство. Жертвы ранней одаренности, повзрослев, самоутверждаются в совершенных и точных звуках (в лучшем случае) или (в худшем) создавая, распространяя и навязывая свой имидж: размерами гонораров, количеством дисков, приемов, интервью,

премий.

От всего вышеназванного и впрямь можно устать. Даже верность собственной профессии, скрипке, голосу имеет высокую цену, и то, что Натан Мильш-

тейн черпал в инструменте вдохновение, кажется счастливым исключением.

В заключение хочется добавить, что у каждого из нас бывают моменты, когда мы измождены и предпочли бы любому обществу одинокий вечер в гостиничном номере. Может быть, даже надо высоко ценить мужество, позволяющее пойти на такое признание, — многие на него неспособны! Хотя я впоследствии часто жалел о том, что наш разговор не состоялся, Мильштейн был и остался для меня примером честной художественной натуры. Даже в тот вечер, когда он произнес простую, почти прозаическую фразу: «Я устал».

La cuisine de l'art *

Знаменитый артист легко становится объектом манипуляций. Менеджеры пытаются убедить его в том, что именно всего важнее, журналисты пишут о том, что им захотелось услышать в интервью, собратья распространяют слухи и мнения. В 1989 году я решил осуществить свое давнее намерение — в течение некоторого времени выступать меньше или даже совсем не выступать. Очень скоро до меня дошла из Нью-Йорка весть о том, что я тяжко болен и уже, видимо, стою на пороге смерти. На это пришлось ответить наподобие Марк Твена: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены».

Однажды фотограф Марианна Волкова подарила мне свою книгу. Вместе с писателем Сергеем Довлатовым она опубликовала в Нью-Йорке альбом фотопортретов, которые сопровождались краткими анекдотами обо всех известных русских эмигрантах. Про меня там можно прочесть следующий сюжет:

* Кухня искусства (франц.)

«Кремер — эксцентрик; очевидно, ему нравится действовать наперекор традициям. Часто исполняет авангардные произведения, не очень-то доступные рядовым слушателям концертов. Это не слишком радует его импресарио, который заинтересован в продаже билетов. Кремер же говорит:

— А чего нам беспокоиться? В пустом зале резонанс гораздо лучше!»

Милая легенда. Она не соответствует действительности, но по крайней мере, безвредна. Однако искаженные цитаты нередко влекут за собой и роковые последствия. Телефон, искусственный посредник, особенно опасен. Его равнодушная точность усугубляет безразличие или недоброжелательность собеседника. Неосторожно высказанное замечание, случайно сформулированный, непродуманный ответ могут запросто превратиться в газетный заголовок и быть использованы во вред. Генрих Бёлль как-то заметил, что общение с китайцами, языка которых он не знает, дается ему легче, нежели разговоры с немцами.

Недоразумения, легенды и слухи подобны вирусам; ни один из нас, живущий в чаду артистической кухни, не защищен от этих миазмов. Не всегда помогает спасительная вакцина: «Молчание». Ибо и оно может быть превратно истолковано: «Знаете ли, вчера г-н К. ни слова не сказал о ***...»

В начале было интервью

Власть слов, произнесенных громко или шепотом, - известна. Положительная критика, как и умелые самоосуждения, приветствуются современными бизнесменами от искусства. И то, и другое ловко используется для извлечения прибыли — в той мере, в какой и артист, и общественное мнение позволяют собой манипулировать.

Интервью принято считать хорошей рекламой. Кроме того, игра в вопросы и ответы удовлетворяет самолюбие многих артистов, считающих, что их значительность возрастает по мере увеличения числа репортеров, добивающихся встречи.

При этом нередко забывают о другой стороне, — о редакторах газет и о журналистах, которые посредством этих интервью зарабатывают свой хлеб насущный. Какое им дело до опасностей, которые грозят артисту.

Как часто беседовавшие со мной журналисты перевирали, а то и полностью искажали мои вы ска -

зывания! Нет сомнения, что такое происходило не только со мной. Понятно, почему Владимир Набоков давал исключительно письменные интервью; впрочем, была и другая причина: писатель, добивавшийся совершенства в обращении с языком, не терпел небрежной болтовни. Корреспонденты нередко наталкиваются на трудности, потому что с самим предметом (в данном случае с музыкой) они не имеют дела, — в отличие от музыковедов. Они выполняют задание редактора, но не знают, какие задать вопросы; в итоге интервью превращается в пытку для артиста.

Вспоминаю случай с американским еженедельником «Time», решившим однажды опубликовать обзорную статью о многообещающих молодых музыкантах, к которым я, по их мнению, все еще принадлежал. Редакторам журнала во многих странах было поручено лично расспросить юные дарования, дабы потом составить обобщающий обзор, привычный для этого журнала. На мою долю выпало удовольствие встретиться в Вене с присланной из «Time» собеседницей. Мы проговорили три часа подряд, затронув все стороны моего жизненного и профессионального пути. Все существенное рассматривалось как бы под микроскопом. Я отвечал открыто и непредвзято, искренне стараясь помочь даме, имевшей намерение создать мой портрет. Мне казалось важным сосредоточиться на информации небезынтересной и по возможности имевшей отношение к делу. Когда журналистка ушла, мне стало казаться, что я о чем-то забыл сказать. Поэтому я ей позвонил и попросил еще раз прийти.

Мы снова проговорили целый час; надо заметить, что диктофон был, разумеется, включен во время обеих бесед. В ходе этого дополнительного разговора я почему-то упомянул о понятии «каденция». Остановившись на нем, я заметил, что, с моей точки зрения, не всегда следует придерживаться традиционных каденций.

Журналистка (ей, жительнице Вены, казалось бы, от природы полагалось обладать известной музыкальностью) посмотрела на меня с легким замешательством. Сказанное, судя по всему, было ей абсолютно непонятно. «Каденции?» — перебила она, — «Я думала, они бывают только для рояля». В процессе разговора постепенно обнаружилось, что это был не единственный пробел в музыкальных познаниях столь внимательно слушавшей дамы. Однако мои сомнения, поняла ли она вообще что-либо в нашей беседе, оказались для дальнейшего развития событий совершенно несущественными. Статья так никогда и не появилась в печати. Сначала ее отложили, потом тема была снята руководством. Может быть потому, что вся остальная информация была собрана такими же (а то и еще более невежественными) репортерами, а может быть и потому, что новая, более актуальная культурно-политическая тема оттеснила юные дарования на второй план. Мое время, которое я принес в жертву казавшейся мне серьезной публикации, пошло, что называется, псу под хвост. Возьмем другой пример. Журнал «Der Spiegel» в свое время очень поддержал меня; мое переселение на Запад, стало, разумеется, привлекательным «политическим» сюжетом; де-

кабрьский номер «Шпигеля» (1979) стал началом целой кампании. В 1987 редакция решила посвятить мне новую публикацию, оформленную как интервью. Меня посетил сотрудник журнала и записал на пленку длинный монолог. Я стремился сказать обо всем самом существенном, не отвлекаясь на случайные, второстепенные вопросы, и невольно оставил за собеседником роль немого слушателя. Посетитель получил семьдесят минут устного текста — вполне достаточный материал для публикации. Тем не менее, он позвонил на следующий день, чтобы посоветоваться, как поступить дальше: мой монолог никоим образом не был похож на запланированную беседу. Мы согласились на том, что текст можно разделить и сопроводить вопросами; получившийся монтаж мог заменить интервью. Так он и поступил, после чего послал мне уже окончательный текст. Я потратил еще пять-шесть часов на поправки в своих «ответах». Проделанная работа понравилась журналисту; к тому же мои усилия в известном смысле облегчили ему работу. Вскоре я получил вторую корректуру и посвятил ей еще часа два, стремясь уточнить важные, на мой взгляд, детали, и отослал в «Шпигель» окончательную версию. Опытный репортер, казалось, остался в высшей степени удовлетворен формой и содержанием статьи. Да и наше взаимопонимание и плодотворное сотрудничество пришлись ему по душе. Однако многонедельное ожидание и поиски интервью на страницах «Шпигеля» оказались тщетными; в конце концов, тот же журналист дал мне знать, что, к сожалению, публикация не со-

стоится. Основание: «Слишком профессионально, слишком специально, слишком лично, а потому для наших читателей не подходит». Опять мимо.

He-публикация имеет хотя бы одно преимущество: то, что не напечатано, не может, по крайней мере, стать предметом ложных толкований. Породить таковые может даже перевод. В 1978 произошло нечто в этом роде в Израиле, где мое интервью, данное частично по-английски, частично по-немецки, было переведено на иврит, которого я не понимаю; а с иврита на русский. Меня спросили, не боюсь ли я потерять советский паспорт, подобно Ростроповичу? Ведь я поехал в Израиль, не имея официального разрешения. Я ответил, — на иврите было опубликовано: «Жаль, что Ростропович после отъезда ни разу не смог вернуться в Россию, — хотя бы с концертами! Об этом мечтали многие, кто почитает его искусство».

Так я выразил свое сожаление. Одна из русских эмигрантских газет перестроила мое высказывание следующим образом: «Если бы Ростропович был советским музыкантом, он не покинул бы свою страну и продолжал бы там выступать». Оба эти текста в целом вроде бы совпадали с произнесенными мною словами — но весьма приблизительно соответствовали их смыслу. В поисках собственного пути, все еще с советским паспортом в кармане и постоянным местом жительства в Москве, я пытался выразить всеобщую печаль по поводу того, что Ростропович, а с ним и его музыка навсегда покинули страну. Конечно, мои слова о том, что он должен был попытаться добиться права на приезды с

концертами, были наивны, — политические хитросплетения вокруг виолончелиста были куда сложнее. Прославленный музыкант к тому времени уже потерял советское гражданство, а публика — надежду услышать своего любимца. Несправедливость разыгрывалась на глазах у всего мира. Русская эмигрантская газета строго следовала политическим реалиям и формальной логике моего ответа. Само собой, мне и в голову не приходило считать Ростроповича ответственным за действия партийных чиновников. Но прессе трудно было поверить, что мое, Москвой не санкционированное, присутствие в Израиле не преследует никаких политических целей, раз я возвращаюсь обратно в Советский Союз. Таким образом, смещенный акцент — субъективно внесенный журналистом — привел к отчуждению, которое позднее повлекло за собой напряженность отношений между виолончелистом и мною. У Ростроповича и, возможно, у некоторой части русских читателей-эмигрантов создалось впечатление, будто я решил его поучать или, того хуже, исполняя чье-то поручение, вел политическую игру.

Если уж простой перевод оказывается так опасен, что говорить об изменениях, вносимых журналистом! Иногда ситуация и в самом деле безнадежна. Стоит ли удивляться тому, что Д.Д.Шостакович — прежде чем он наговорил тексты, послужившие основой книги Соломона Волкова «Завещание», — неохотно разговаривал с прессой, а если уж шел на это, то давал ничего не значащие ответы, угодные советскому режиму? С какой стати было ему отдавать себя в жертву легкомысленным представите-

лям печати, думавшим лишь о заработке и готовым в погоне за сенсацией без малейших колебаний подвергнуть композитора огромной опасности? Его судьба и душевное состояние были им совершенно безразличны. Шостакович оставался темой лишь пока его можно было продавать в качестве товара.

Какая, спрашивается, была польза известному дирижеру Серджиу Челибидаке от распространенной цитаты, что Герберт фон Караян — это «Coca-Cola»? Ведь и она была искажением, — минимальным, но решающим сдвигом сказанного. Замечание Челибидаке относилось в данном случае вовсе не к искусству фон Караяна, а к тому, что ловкие дельцы продают записи фон Караяна как кока-колу.

Имеют ли интервью смысл и когда следует их давать, — этот вопрос каждый должен решать сам для себя. Радость они приносят редко.<

|

|

|