|

Любовь Попова. Динамическое построение. 1919 г. Государственная Третьяковская галерея, Москва. Казимир Малевич. Супрематизм. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург.

|

|

|

|

Любовь Попова.

Динамическое построение. 1919 г. Государственная Третьяковская галерея, Москва.

В произведениях Любови Сергеевны Поповой (1889— 1924) своеобразно переплелись черты кубофутуризма и супрематизма. Свои композиции, составленные из разнообразных геометрических форм, художница называла «живописной архитектоникой».

одежда показана отдельными крупными пятнами, контуры чётко прорисованы.

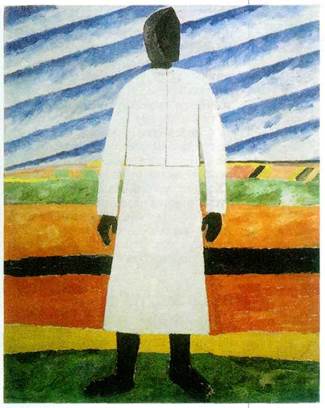

К началу 10-х гг. Малевич сблизился с Михаилом Ларионовым и Наталией Гончаровой. Вместе с ними он участвовал в первых выставках объединения «Бубновый валет» (1910 г. ) и «Ослиный хвост» (1912 г. ), под их влиянием обратился к примитивизму. Так в 1912— 1913 гг. появилась первая из его «крестьянских серий», свидетельствующая о том, что художник вступил в пору настоящей творческой зрелости. Сюжеты картин просты: полевые работы («Уборка ржи», «Косарь»), бытовые сцены («Крестьянка с вёдрами и с ребёнком»). Фигуры крестьян тяжеловесны, статичны и будто сложены из каких-то условных объёмных форм. В их лицах с огрублёнными чертами, с огромными глазами чувствуется почти иконная неподвижность. Колорит всех картин, как правило, яркий, но от них исходит ощущение торжественной суровости, грубой земной силы, отталкивающей и завораживающей одновременно.

Важным событием в жизни Малевича стала работа над оформлением футуристической оперы М. В. Матюшина, А. Е. Кручёных и В. В. Хлебникова «Победа над Солнцем», премьера которой прошла в петербургском Луна-парке в декабре 1913 г. Рисунки к этому спектаклю оказались решающим шагом на пути к новому стилю, который позже получил название супрематизм (от лат. supremus — «высший»). Окончательно его черты выявились в серии картин, показанных Малевичем на последней выставке футуристов в Петербурге в декабре 1915 г. В их числе был и знаменитый «Чёрный супрематический квадрат» (1914— 1915 гг. ). Отныне главными элементами живописи мастера стали простейшие геометрические фигуры — квадрат, крест, прямоугольник. Одна из них может занимать всё полотно. Но возможна и композиция из нескольких фигур, обычно квадратов и прямоугольников, расположенных так, что они кажутся летящими в пространстве. Эти формы помещены в особую среду, в которой уже не действуют земные физические законы и обыденные представления о логике и здравом смысле.

|

|

|

Художник, способный к «космическому охвату» пространства, наде-

Казимир Малевич.

Супрематизм. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург.

Казимир Малевич.

Косарь. 1912 г. Художественный музей, Нижний Новгород.

лён, по мнению Малевича, совершенно особой миссией. В первые годы после Октябрьской революции он ставил задачу капитального переустройства жизни посредством супрематизма. Именно с этой целью Малевич основал в Витебске в 1919г. группу УНОВИС (Утвердители Нового Искусства). В неё вошли Л. М. Лисицкий, И. Г. Чашник, Н. М. Суетин и другие мастера. Члены объединения оформляли спектакли и революционные праздники, устраивали выставки и выступали с теоретическими манифестами.

Переехав в 1922 г. из Витебска в Петроград, живописец возглавил один из научных отделов только что созданного Института художественной культуры (ИНХУК). В это время он разрабатывал оригинальную теорию «прибавочного элемента». Анализируя наиболее крупные явления живописи конца XIX — начала XX в., Малевич пришёл к выводу, что каждое направление возникает под влиянием нового элемента формы (названного «прибавочным»), который, зарождаясь в предшествующем движении, принципиально его изменяет. Этими элементами он считал «волокнистую кривую» Сезанна, «серповидную» линию кубизма, «прямую» линию супрематизма. Таким образом, процесс развития искусства Малевич объяснял поисками в области абстрактных форм. Советская художественная критика яростно обрушилась на ИНХУК, и осенью 1926 г. институт был закрыт.

|

|

|

Период супрематизма, безусловно, самый яркий, но непродолжительный этап в творчестве художника. В конце 20-х гг. он снова вернулся к изобразительной живописи и создал свою вторую «крестьянскую серию». Она сильно отличается от первой, поскольку вобрала в себя предшествующий опыт. На картине «Крестьянка» (1928—1932 гг. ) — плоская и неподвижная женская фигура сложена из геометрических тел, похожих на трапеции. У неё нет лица, что ещё более усиливает сходство

|

|

|