|

Василий Кандинский. Доминирующая кривая. 1936 г. Музей Гуггенхейма, Нью-Йорк. Павел Филонов. Крестьянская семья (Святое Семейство). 1914 г.

|

|

|

|

Василий Кандинский.

Доминирующая кривая. 1936 г.

Музей Гуггенхейма, Нью-Йорк.

вому искусству, устраивали диспуты и выставки. В них участвовали представители других направлений: К. С. Петров-Водкин, М. Ф. Ларионов, К. С. Малевич, В. Е. Татлин.

В 1912 г. Филонов представил свои картины на выставке примитивистов «Ослиный хвост», позднее сблизился с футуристами. Художник пытался в те годы теоретически обосновать свои взгляды, а незадолго до призыва в армию в 1914 г. сделал первую попытку объединить сторонников нового направления -«аналитического искусства».

В марте 1914 г. группа Филонова выпустила манифест «Интимная мастерская живописцев и рисовальщиков». В нём говорилось: «Цель наша — работать картины, рисунки, сделанные со всей прелестью упорной работы, так как мы знаем, что самое ценное в картине и рисунке — это могучая работа человека над вещью, в которой он выявляет себя и свою бессмертную душу».

Творчество Филонова 10-х гг. показывает, как постепенно создавался образ «аналитической картины». В полотне «Крестьянская семья» («Святое Семейство», 1914 г. ), близком традициям примитивизма, крупные, чуть неуклюжие фигуры главных героев окружены некой условной моделью пейзажа — декоративно-яркими цветами и травами. Персонажи кажутся сложенными из абстрактных по форме мелких деталей, образующих сложную мозаику. Фигуры людей неподвижны, но мир вокруг них пребывает в постоянном движении крохотных частиц.

Период зрелости «аналитического искусства» пришёлся на 20-е и начало 30-х гг. Работы Филонова стали откровенно пропагандистскими, стандартные понятия советской идеологии художник стремился представить как абстрактную картину великого революционного преобразования мира. Об этом говорят их названия: «Формула мировой революции» (1923 г. ), «Формула империализма» (1925 г. ), «Формула петроградского пролетариата» (конец 20-х гг. ) и др.

|

|

|

«АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО»

В 1912 г. Филонов написал статью «Канон и закон», где впервые изложил основные принципы выработанного им художественного стиля. Впоследствии они стали широко известны по работе 20-х гг. «Идеология аналитического искусства». Своё творчество художник противопоставил кубизму, очень популярному в России 10-х гг. По мнению Филонова, новое направление преодолевало главный недостаток кубизма — неподвижность геометрических форм на полотне. Мир должен быть показан в движении; картина, написанная по законам «аналитического искусства», должна передавать формы предметов в состоянии «органического роста». У зрителя могло появиться впечатление, что то или иное тело создаётся у него на глазах, вырастая в масштабах так, как растёт дерево (мастер назвал это «движением организма против механизма»). Кроме ощущения движения живопись также должна обнаруживать мельчайшие «атомы и молекулы», из которых строится форма (этот процесс художник именовал «сделанностью»). Человек, считал Филонов, обладает двумя формами зрения — «глазом видящим» и «глазом знающим». «Видящий глаз» воспринимает цвет и внешнюю форму тел, а «знающий» — скрытое внутреннее движение атомов.

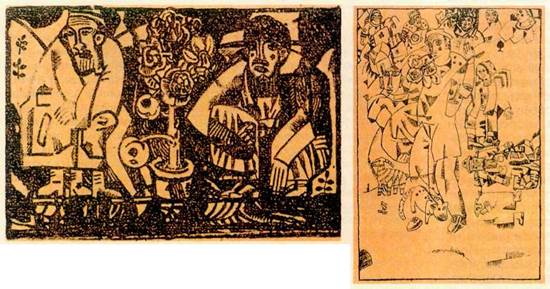

Павел Филонов. Крестьянская семья (Святое Семейство). 1914 г.

Государственный Русский музей, Санкт-Петербург.

Павел Филонов.

Иллюстрации к книге стихов Велимира Хлебникова «Изборник». 1914 г.

Большое значение для Филонова имела работа над иллюстрациями к поэтическим сборникам футуристов. Художник осуществил здесь задачу, вышедшую за рамки обычного иллюстрирования: он нашёл особый живописный почерк для каждого стихотворения, передававший его настроение. Филонов не только выявил подтекст в поэзии, но и представил слово как абстрактную художественную форму, которая состоит из «атомов»-букв. Выделив каждый знак графически, мастер составил из них пространство, наполненное движением, и превратил поэтическое слово в явление изобразительного искусства.

|

|

|

Однако многочисленные теоретические выступления, создание в 1927 г. общества «Мастера аналитического искусства» (МАИ) — вся эта очень интересная деятельность быстро вызвала негативное отношение официальных кругов. В 1929 г. была запрещена персональная выставка Филонова, затем началась травля в прессе, которая привела к разгрому объединения МАИ. Художника обвинили в «контрреволюционной» тяге к непонятному и сложному искусству, он был лишён работы и средств к существованию. В 1941 г. мастер умер от голода в блокадном Ленинграде, прожив последние десять лет в постоянном ожидании ареста.

Идеи Филонова при всей их оригинальности прекрасно вписываются в общую картину развития русского авангардного искусства первой трети XX в. Подобно Малевичу и Кандинскому, он пытался создать средствами живописи философскую картину мира и осмыслить одно из главных её понятий — движение. Отличительной особенностью Филонова было желание исследовать движение изнутри, проникнув в тайные, видимые только глазу художника процессы зарождения формы из мельчайших частиц.

|

|

|