|

2.4.5.2.2. Интерорецепторы. 2.4.5.2.3. Экстерорецепторы

|

|

|

|

2. 4. 5. 2. 2. Интерорецепторы

Итак, эти рецепторы служат для восприятия специфических раздражений из внутренней среды организма.

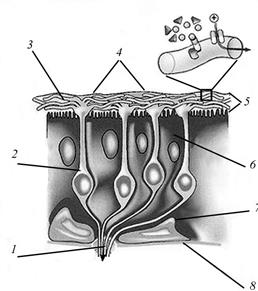

Примером могут служить так называемое тельце Фатер-Пачини (фатерпачиниевое) (рис. 23) и рецепторы растяжения мышц млекопитающих.

Рис. 23. Схема строения тельца Фатер-Пачини (по Отели и др. ): 1 – слоистая капсула, 2 – внутренняя колба, 3 – дендрит чувствительной нервной клетки,

4 – спиральные коллагеновые волокна, 5 – фиброциты, 6 – глиальные клетки

с ресничками, 7 – возможные синаптические контакты аксонов вторично-чувствующих клеток.

Эти тельца находятся в соединительной ткани кожи и различных органов. Они относятся к числу инкапсулированных рецепторов. Их размер – 0, 5-1, 0 мм. Тельце образовано терминальными разветвлениями дендрита чувствительного нейрона, заключённого в капсулу, сформированную специализированными фиброцитами, коллагеновыми волокнами и клетками глии. К тельцу подходит толстое миелинизированное нервное волокно. Генерация нервного импульса осуществляется в результате деформации концевого участка дендрита, эффект которой усиливает сложная капсула; непосредственно в генерации импульса последняя не участвует.

Рецепторы растяжения в поперечнополосатых мышцах позвоночных представлены у двух типов мышечных волокон – медленных и быстрых (см. разд. 2. 3. 3. 2. 2). На каждом из них – два типа окончаний:

а) дендритов чувствительных клеток и

б) нервно-мышечные синапсы возбуждающих нейронов.

2. 4. 5. 2. 3. Экстерорецепторы

Как следует из названия, это рецепторы, обеспечивающие поступление информации из внешней среды - то есть зрительные, слуховые, вкусовые, обонятельные, болевые, температурные, тактильные и пр.

|

|

|

По типу воспринимаемых факторов можно выделить прежде всего механо-, фото-, хемо- и терморецепторы.

Механорецепторы. Этот тип рецепции возникает из первичной чувствительности к механическим воздействиям всей поверхности клеточной мембраны одноклеточных. У многоклеточных рецепторную функцию различных тканей и органов в основном осуществляют рецепторные клетки нересничного типа, тогда как в акустико-латеральной системе рецепторными клетками являются волосково-реснитчатые. Механорецепцию осуществляют периферические отделы соматических, скелетно-мышечных, слуховых и вестибулярных сенсорных систем, а также боковой линии.

Простейшим примером механорецепторов являются чувствительные волоски насекомых. У них кутикулярный волосок (см. разд. 1. 2. 2. 1. 3) контактирует со специализированным дендритом биполярной чувствительной клетки, тело которой расположено в гиподерме; благодаря такому взаимодействию при деформации щетинки и возникает нервный импульс.

Относящиеся к этой группе рецепторы гравитации (равновесия) у подавляющего большинства животных строятся по одной схеме (рис. 24). В любом органе равновесия имеется так называемая пробная масса – массивное подвижное внеклеточное образование разного состава и происхождения, способное перемещаться при изменении положения организма в гравитационном поле и тем самым механически воздействовать на разные группы окружающих рецепторных клеток. Второй обязательный компонент органа равновесия - чувствительная антенна, представленная видоизменёнными жгутиками и микроворсинками. Они образуются нервными или особыми чувствительными клетками, генерирующими нервный импульс (нервная клетка) или рецепторный потенциал (чувствительная клетка).

Рис. 24. Схема строения органа гравитации (по www. 1.jpg): 1 – пробная масса; 2 - желеобразная масса; 3 – рецепторная клетка с выростами; 4 – обонятельный нерв; 5 – эпителий (а и б – положение относительно вектора гравитации).

|

|

|

Органы гравитации в процессе эволюции претерпевают большие усложнения, благодаря чему высшие животные получают возможность не только ориентироваться в статическом гравитационном поле, но и анализировать угловые ускорения при перемещении тела.

Фактически по аналогичному типу устроены органы слуха и сейсмосенсорной системы, где роль пробной массы выполняет либо специальная жидкость (в первом случае), либо окружающая вода (во втором).

Хеморецепторы. Чувствительны к действию химических агентов. У наземных животных они образуют периферические отделы обонятельной и вкусовой сенсорных систем, тогда как для водных различия в этих понятиях не имеют явного смысла. Участвуют в оценке химического состава внутренней среды и связаны с работой висцерального анализатора.

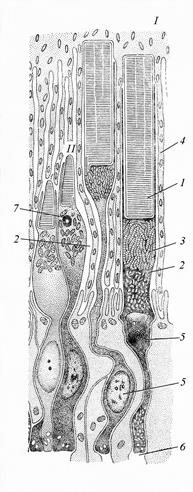

Типичными хемоэкстерорецепторами являются органы вкуса и обоняния (рис 25). У высших животных они достигают сложной структурной организации. В основе восприятия химического раздражения в дистантном хеморецепторе (органе обоняния) и контактном хеморецепторе (органе вкуса) лежит один и тот же механизм. Его основа - взаимодействие молекул различных веществ со специфическими белковыми молекулами, вмонтированными в специализированные мембраны соответствующих первично- или вторичночувствующих клеток. Строение же соответствующих чувствительных органов у различных животных довольно разнообразно.

Рис. 25. Схема строения обонятельного рецептора (по A. Frestein, 2001):

1 – аксон; 2 – тело рецепторной клетки; 3 – выросты рецепторной клетки;

4 – рецепторное поле; 5 - принцип химического распознавания;

6 – эпителиальная клетка; 7 – базальная клетка.

Фоторецепторы. Представлены цилиарными рецепторами, то есть производными от клеток со жгутиками, и рабдомерами, у которых жгутик отсутствует, а собственно фоторецепторная часть образована совокупностью микровилл (микровыростов плазмолеммы).

У всех многоклеточных они представляют собой клетки со специализированными дендритами. У позвоночных это так называемые палочки и колбочки (рис. 26).

|

|

|

Рис. 26. Схема строения фоторецепторов позвоночных животных (по Заварзину А. А., 2000): 1 – наружный сегмент, 2 – внутренний сегмент, 3 – скоп-ление митохондрий, 4 – отростки клеток пигментного эпителия, 5 – ядро, 6 – синаптическая зона, 7 – масляная капля. Рис. 26. Схема строения фоторецепторов позвоночных животных (по Заварзину А. А., 2000): 1 – наружный сегмент, 2 – внутренний сегмент, 3 – скоп-ление митохондрий, 4 – отростки клеток пигментного эпителия, 5 – ядро, 6 – синаптическая зона, 7 – масляная капля.

| Организация фоторецепторов различных многоклеточных имеет сходный химический состав и сходную молекулярную организацию гипертрофированного мембранного аппарата. Их основными белковыми компонентами (мембран или системы микроворсинок) являются белки опсины. Рецепция в таких рецепторах начинается с конформационных изменений молекул родопсина (и близких ему соединений) – каротиноида растительного происхождения; детали этих изменений у разных животных различны. Терморецепторы. Вос-принимают температурные раздражения. Это рецепторы кожи и внутренних органов, а также термочувствительные нейроны. У позвоночных они (холодовые и тепловые) обнаруживают тепловое излучение косвенно по его влиянию на температуру кожи. У некоторых животных (гремучие змеи) имеются специальные рецепторы для инфракрасного излучения. Электрорецепторы воспринимают действие электромагнитных колебаний. Находятся в боковой линии круглоротых, пластинчато-жаберных, многих костистых рыб и некоторых хвостатых амфибий. К ним относятся |

ампулированные и бугорковые электрочувствительные рецепторные органы.

Болевые (ноцицептивные). Наряду со специализированными, болевые стимулы могут воспринимать и другие рецепторы.

|

|

|