|

Билет №28. ИМОДИУМ (лоперамид).

|

|

|

|

Билет №28

28-1. Нервное сплетение (плексус) желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), его функции и

взаимодействие с вегетативной нервной системой. Опиоиды и ЖКТ.

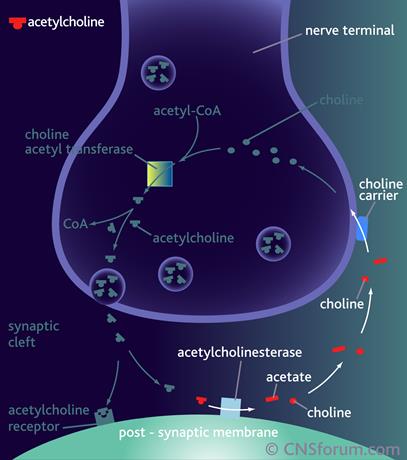

В стенках желудка и кишечника находится огромное число собственных нейронов ЖКТ (около 100 млн., т. е примерно как в спинном мозге).

Эти нейроны образуют сплетение – plexus («брюшной мозг»), способный оценивать состояние ЖКТ и регулировать выделение ферментов, сокращения стенок тракта и сфинктеров, тонус сосудов.

В «брюшном мозге» есть сенсорные и двигательные клетки, а также интернейроны, объединенные в рефлекторные дуги; встречаются все известные нам медиаторы. ВНС модулирует состояние клеток плексуса: симпатич. постганглионарн. нейроны выделяют NE, оказывающий пост- и пресинаптич. тормозние действие; в случае парасимпатич. системы преганглионарн. волокна образуют контакты с клетками «брюшного мозга», которые одновременно являются постганглионарными парасимпатическими нейронами.

ИМОДИУМ (лоперамид).

Агонист опиоидных рецепторов, тормозящих активность нервного сплетения ЖКТ. Применяется при диарее. Нет анальгетического действия. Передозировка: заторможенность, сонливость, угнетение дыхания (антидот – налоксон).

Агонист опиоидных рецепторов, тормозящих активность нервного сплетения ЖКТ. Применяется при диарее. Нет анальгетического действия. Передозировка: заторможенность, сонливость, угнетение дыхания (антидот – налоксон).

28-2. Наркотики, действующие на системы дофамина и серотонина: психомоторные

стимуляторы (амфетамины, кокаин) и галлюциногены (ЛСД).

Амфетамины:

§ ослабляют обратный захват DA и даже обращают работу белков-насосов;

§ активируют загрузку DA в везикулы (каждая везикула содержит теперь больше DA);

§ частично блокируют МАО.

При введении высоких доз действие амфетаминов начинает распространяться на систему NE (на схеме)

|

|

|

В результате появляется бодрость, прилив сил, снимается утомление, голод. Амфетамины пытались использовать для похудания; они были первыми спортивными допингами; сейчас это – «наркотики дискотек» и группа лекарственных препаратов (используются при тяжелых депрессиях).

Привыкание и зависимость: через 20-30 приемов; не дают реальной энергии, а лишь заставляют мозг расставаться с «неприкосновенными запасами» DA; быстро развиваются эндокринные нарушения, страдает сердечно-сосудистая система. Как допинги давно ушли в прошлое (им далеко до EPO – эритропоэтина, увеличиваю-щего в крови содержание эритроцитов…).

Кокаин:

блокирует обратный захват (т. е. работу белка-насоса); дает резкий, хотя и кратковременный всплеск положительных эмоций, ускорение мышления, мощный прилив энергии; быстрое формирование психологической и (позже) физиологической зависимости, изменение структуры личности в сторону агрессивности, эгоцентричности…

ЛСД-25: диэтиламид лизергиновой кислоты; галлюциногенное действие в очень низких дозах открыто Альбертом Хофманном в 1943 году. Как и другие галлюциногены (например, мескалин) дает характерный эффект нарушения сенсорного восприятия и мышления («путешествие», «trip»). Происходит растормаживание сначала сенсорных каналов, а затем – центров памяти, эмоций, чья активность «вплетается» в галлюцинацию.

Проблемы: галлюциногены могут дать как «хороший» так и «плохой» trip; во время галлюцинации контроль полностью потерян (опасно для жизни); галлюцинации «перепрограммируют» структуру личности; характерен внезапный возврат галлюцинаций и др.

28-3. Мозжечок и автоматизация движений. Связи и функции древней, старой и новой

частей мозжечка; роль коры и ядер. Последствия повреждений мозжечка.

Мозжечок выполняет функции управления движениями — как целенаправленными произвольными, так и быстрыми автоматизированными — регуляция позы, локомоции, мышечного тонуса, поддержание равновесия тела. У мозжечка различают два выпуклых полушария и червь — непарную срединную часть. Поверхности полушарий и червя разделяют поперечные параллельные борозды, {щели), между которыми расположены узкие и длинные листки мозжечка. Благодаря этому его поверхность у взрослого человека составляет в среднем 850 см2. У мозжечка различают верхнюю и нижнюю поверхности, между которыми по заднему краю проходит глубокая горизонтальная щель. В боковых отделах горизонтальная щель берет начало у места вхождения в мозжечок его

|

|

|

средних ножек. Группы листков, разделенные глубокими бороздами, образуют дольки мозжечка. Поскольку борозды мозжечка сплошные и переходят с червя на полушария, каждая долька червя связана с правой и левой стороны с дольками полушарий. На разрезе мозжечок состоит из серого и белого вещества. Серое вещество (кора мозжечка) находится на поверхности и тонким слоем A—2, 5 мм) покрывает белое вещество. Белое вещество находится внутри мозжечка. У коры мозжечка три слоя: наружный — молекулярный, средний — ганглионарный {слой грушевидных нейронов) и внутренний — зернистый. В молекулярном и зернистом слоях залегают в основном мелкие нейроны. Крупные грушевидные нейроны (клетки Пуркинье), размерами до 40 мкм, располагаются в среднем слое в один ряд. Это эфферентные нейроны коры мозжечка. Их аксоны направляются к нейронам ядер мозжечка, а дендриты располагаются в поверхностном

молекулярном слое. Остальные нейроны коры мозжечка являются вставочными, ассоциативными, которые передают импульсы грушевидным нейронам. В толще белого вещества мозжечка имеются скопления серого вещества — парные ядра. Самое крупное, зубчатое ядро расположено в пределах полушария мозжечка и получает сигналы от клеток Пуркинье новой коры мозжечка. Медиальнее зубчатого ядра лежит

пробковидное, еще медиальнее — шаровидное, которые объединяют в промежуточное ядро мозжечка, получающее проекции от его старой коры. Наиболее медиально находится ядро шатра, связанное с клетками Пуркинье древней коры мозжечка.

Афферентные и эфферентные волокна, связывающие мозжечок с другими отделами мозга, образуют три пары мозжечковых ножек. Нижние ножки соединяют мозжечок с продолговатым мозгом, средние — с мостом, верхние — со средним

|

|

|

мозгом.

К мозжечку направляются восходящие (чувствительные) проводящие пути, по которым идут импульсы от мышц, сухожилий, капсул суставов, связок (спинно-мозжечковые пути,

а также волокна от чувствительных ядер тройничного нерва).

В мозжечок приходят также импульсы от вестибулярных ядер, из коры полушарий большого мозга (через собственные ядра моста), а также из олив. Из мозжечка выходят пучки нервных волокон ко многим отделам ЦНС. Имея обширные нервные связи с различными отделами мозга, мозжечок участвует в регуляции движений, делает их

плавными, точными, целенаправленными. При этом древняя кора и ядра шатра связаны с поддержанием равновесия; старая кора и промежуточные ядра — со сгибанием и разгибанием конечностей и локомоцией; новая кора и зубчатые ядра — с тонкими движениями кисти и пальцев. При повторении движений все эти зоны способны запо-

минать их параметры. В результате движения, исходно осуществляемые как произвольные и требующие контроля коры больших полушарий, превращаются в автоматизированные, идущие в основном под контролем мозжечка (двигательное

обучение).

При повреждении мозжечка, выпадении его функции нарушается распределение тонуса мышц — сгибателей и разгибателей; движения становятся несоразмерными, резкими,

размашистыми. Нарушается анализ сигналов от рецепторов мышц и сухожилий, страдают вегетативные функции органов сердечно-сосудистой системы, пищеварительных и других органов.

Выше и кпереди от заднего мозга (моста и мозжечка) на

границе его со средним мозгом находится перешеек ромбовидного мозга, который образован верхними мозжечковыми ножками, верхним мозговым парусом и треугольником, петли. Верхний мозговой парус представляет собой тонкую пластинку, расположенную между мозжечком сверху и верхними мозжечковыми ножками по бокам. Эти мозжечковые ножки вместе с парусом формируют передне-верхнюю часть крыши

четвертого желудочка мозга. Треугольник петли ограничен спереди ручкой нижнего холмика, сверху и сзади — верхней мозжечковой ножкой, сбоку — латеральной бороздкой, имеющейся на наружной поверхности ножки мозга. В толще треугольника петли проходит проводящий путь органа слуха.

|

|

|