|

Морфофункциональная характеристика зубочелюстного аппарата

|

|

|

|

Таблица 3. Размеры элементов височно-нижнечелюстного сустава у детей в возрасте от 7 до 12 лет

Таблица 3. Размеры элементов височно-нижнечелюстного сустава у детей в возрасте от 7 до 12 лет

| Элемент сустава | Размер, мм |

| Ширина суставной щели | |

| в переднем отделе | 2,5-3 |

| в верхнем отделе | 3-3,5 |

| в заднем отделе | 2-3,5 |

| Ширина суставной ямки | 11-14 |

| Переднезадний размер головки | 7-12 |

| Высота | |

| головки | 6-10 |

| суставной ямки | 8-12 |

| бугорка | 5-7 |

Верхний отдел сустава расположен между верхней поверхностью диска, суставным бугорком и суставной ямкой. Нижний отдел сустава образован головкой нижней челюсти и нижней поверхностью диска. Раздел полости сустава на два отдела предопределяет то, что полное ограничение движений в суставе происходит лишь при тяжёлых поражениях, сопровождающихся разрушением диска. При поражении лишь одного отдела сустава всегда возможно движение в другом отделе. Соединение диска с капсулой сустава даёт возможность диску двигаться вместе с головкой нижней челюсти.

Суставная капсула имеет форму воронкообразной трубки, узкий конец которой охватывает шейку суставной головки, а широкий прикрепляется к височной кости.

На основании морфологических исследований Ю. А. Петросов (1982) выделил следующие основные критерии определения видов височно-нижнече-люстных соединений:

• соотношение нижнечелюстной ямки, диска, суставного отростка;

• характер строения нижнечелюстной ямки (глубокая, узкая, высокая,

мелкая, широкая);

• размер отростков (малый, умеренный, чрезмерный);

• развитие диска (умеренно развитый, крепкий, атрофированный);

• соотношение размеров и формы нижнечелюстной ямки с размерами и

формой отростка и внутрисуставного диска.

По соотношению этих параметров I вид можно рассматривать как эталон. Для него характерны высокая и широкая ямка, хорошо развитый суставной отросток, умеренно развитый диск. При II виде определяется глубокая и узкая ямка, небольших размеров головка и крепкий диск; для III вида характерны глубокая и узкая ямка, хорошо развитая головка и несколько уплощённый диск, занимающий ямку; для IV — широкая уплощённая ямка при небольших размерах головки нижней челюсти и хорошо развитом диске; V вид соответствует мелкой и широкой ямке при умеренно развитом диске. По мнению Ю. А. Петросова, четыре последних вида по конституциональному соотношению больше соответствуют дисфункции сустава.

|

|

|

Глава 2

Форма костных элементов височно-нижнечелюстного сустава связана с видом окклюзии.

Форма костных элементов височно-нижнечелюстного сустава связана с видом окклюзии.

Функция височно-нижнечелюстного сустава. Особенностью движений суставной головки является комбинация поступательных и вращательных движений в суставе. Любое движение в суставе начинается с поступательных движений — скольжение суставной головки по заднему скату суставного бугорка, потом присоединяются вращательные движения вокруг горизонтальной оси головки. Эта характерная функциональная особенность отличает височно-нижне-челюстной сустав от других суставов скелета человека. Она обусловлена наличием в полости сустава суставного диска, который разделяет его полость на две камеры. В верхней камере происходят поступательные движения, и головка смещается вниз по заднему скату суставного бугорка. В нижней камере происходят вращательные движения вокруг горизонтальной оси. Таким образом, два отдела сустава, изолированные друг от друга диском, едины в выполнении функции, поскольку разнонаправленные движения в суставе происходят одновременно.

Другой функциональной особенностью височно-нижнечелюстного сустава является синхронность движений в обоих суставах, поскольку они связаны между собой непарной нижнечелюстной костью. Эту особенность необходимо учитывать в диагностике заболеваний данного сустава.

|

|

|

В смыкании челюстей принимают участие височная, собственно жевательная и медиальная крыловидная мышцы. Они удерживают челюсти в сомкнутом состоянии. Во время опускания нижней челюсти функционируют латеральная крыловидная, двубрюшная, челюстно-подъязычная и подбородочно-подъязычная мышцы. Две последние мышцы опускают нижнюю челюсть при фиксированном положении подъязычной кости. Для осуществления плавных движений нижней челюсти необходима гармоническая деятельность этих мышц с обеих сторон.

Нижнюю челюсть выдвигают преимущественно латеральные крыловидные мышцы, которые одновременно сокращаются. Помогают такому сокращению собственно жевательные и медиальные крыловидные мышцы. Во время смещения нижней челюсти назад сокращается главным образом задняя группа височных мышц. Принимают участие в таких движениях двубрюшная и подбородочно-подъязычная мышцы.

При смещении нижней челюсти влево сокращаются правая латеральная и медиальная крыловидная мышцы. Им помогают височная, двубрюшная, челюстно-подъязычная и подбородочно-подъязычная мышцы с левой стороны.

Движения нижней челюсти в правую сторону осуществляют латеральная и медиальная крыловидная мышцы левой стороны. Им помогают височная и надподъязычная мышцы правой стороны.

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ФОРМОЙ И ФУНКЦИЕЙ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА

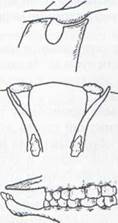

В сравнительной анатомии млекопитающих особенно резко отличаются по строению височно-нижнечелюстного сустава три группы животных: грызуны, хищники и жвачные (рис. 31).

Морфофункциональная характеристика зубочелюстного аппарата

Морфофункциональная характеристика зубочелюстного аппарата

| |||

|

|

|

|

|

|

ш

; (

IV

IV

;я

i-

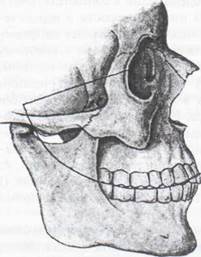

Рис. 31. Схематическое изображение височно-нижнечелюстного сустава (а) нижней челюсти (б) и прикуса (в) у разных групп животных и человека: /— грызунов; //— хищников; III — жвачных; IV — человека

У грызунов суставные ямки желобоватые. По ним скользят в переднеза-днем направлении узкие валикообразные суставные головки. Зубной ряд у них лишён клыков, но снабжён резцами долотообразной формы, которые стираются и постоянно отрастают. Жевательные зубы складчатые. В височно-ниж-нечелюстном суставе грызунов преобладают сагиттальные движения.

|

|

|

Суставная ямка височной кости охватывает выпуклую суставную головку нижней челюсти. У большинства хищных животных имеются шесть резцов и два клыка на каждой челюсти. Жевательные зубы снабжены острыми клинообразными бугорками. В височно-нижнечелюстном суставе хищника движения происходят преимущественно в вертикальном направлении, т. е. происходит смыкание и размыкание зубных рядов. Сустав, таким образом, представляет собой гинглим.

У хищных животных (плотоядных) сустав представляет собой шарнирное сочленение. Обе сочленяющиеся поверхности соответствуют друг другу (конгруэнтны).

У жвачных животных (травоядных) нижнечелюстной сустав отличается от сустава вышеописанных групп животных. На височной кости вогнутые поверхности отсутствуют, имеются лишь выпуклые поверхности, располагающиеся поперечно. Однако на суставной головке имеются плосковогнутые поверхности. Они скользят влево и вправо на выпуклой поверхности височной кости, благодаря чему и возможны боковые движения одновременно с обеих сторон. У большинства жвачных животных отсутствуют фронтальные зубы. Угловые зубы складчатые и без бугорков, что делает свободными боковые движения.

Таким образом, для каждой группы животных характерны движения в височно-нижнечелюстном суставе только в одном направлении. В височно-нижнечелюстном суставе человека происходят движения в трёх направлениях: са-

Глава 2

Глава 2

гиттальном, вертикальном и трансверзальном. Сложная функция обусловлена сложной морфологией, напоминающей форму суставов всех трёх групп животных.

гиттальном, вертикальном и трансверзальном. Сложная функция обусловлена сложной морфологией, напоминающей форму суставов всех трёх групп животных.

Так, движения в сагиттальном направлении происходят у человека вследствие инконгруэнтности сустава. Задняя стенка суставной ямки, подобно суставу у грызунов, плотно прилегает к суставной головке и позволяет ей делать экскурсии вперёд и назад.

В суставе человека происходят также вертикальные движения. Для осуществления этих движений сустав должен быть устроен по образцу гинглима (должен быть блокообразным). Для нормальных движений требуется соответствие между суставной ямкой и суставной головкой. Между тем суставная ямка в височно-нижнечелюстном суставе человека больше головки. Уменьшению суставной ямки способствуют следующие анатомические особенности сустава: сумка задним своим концом прикреплена ближе к передней стенке глазеровой щели, поэтому суставной является уже не вся ямка, а только её передняя часть (от суставного бугорка к глазеровой щели). Уменьшению ямки способствует также диск, заполняющий часть ямки. Конгруэнтность сустава увеличивается также благодаря хрящу, который покрывает обе сочленяющиеся поверхности. К тому же двояковогнутая форма диска и фиброзный пласт задней части сумки также способствуют образованию гинглима. Диск, охватывая головку своей задней поверхностью, превращается в подвижную суставную ямку, в которой суставная головка производит шарнирные движения.

|

|

|

Что касается трансверзальных движений, то для их осуществления морфология человеческого сустава должна напоминать анатомическое строение сустава травоядных животных. У травоядных животных, как отмечалось выше, вогнутую поверхность представляет суставная головка, а на височной кости вместо ямки, т. е. вогнутой поверхности, имеется выпуклость. Сустав человека, наоборот, имеет на височной кости вогнутую поверхность в виде суставной ямки, а суставная головка человека представляет собой выпуклую поверхность. Для осуществления боковых движений служат диск и суставной бугорок. Диск, присоединяясь к суставной головке, превращает её в вогнутую поверхность в результате своей двояковогнутой формы, а суставной бугорок является выпуклой поверхностью на височной кости. При боковых движениях, которые у человека, в отличие от животных, являются односторонними, суставная головка на той стороне, на которой сокращаются мышцы, выходит вместе с диском из ямки на суставной бугорок, скользит по нему вперёд, вниз и внутрь. Таким образом, форма височно-нижнечелюстного сустава у человека благодаря наличию анатомических образований (диска и бугорка) приспособлена также для функциональных боковых движений.

ВРЕМЕННЫЙ ПРИКУС

Временные зубы, зачатки которых находятся в альвеолярных отростках челюстей, проходят определенные этапы внутричелюстного развития, постепенно прорезываются, формируя временный прикус.

Морфофункциональная характеристика зубочелюстного аппарата

Морфофункциональная характеристика зубочелюстного аппарата

На 6-м месяце жизни ребёнка начинается прорезывание временных зубов, которое длится приблизительно два года, т. е. до 2,5—3 лет. Прорезывание зубов является одним из факторов, обеспечивающих рост челюстей.

На 6-м месяце жизни ребёнка начинается прорезывание временных зубов, которое длится приблизительно два года, т. е. до 2,5—3 лет. Прорезывание зубов является одним из факторов, обеспечивающих рост челюстей.

|

|

|

Временный прикус делят на три периода, которые можно охарактеризовать тремя буквами "С":

• становления (от 6 мес до 2—2,5 лет);

• стабилизации временного прикуса (от 2,5 до 4 лет);

• старения (от 4 до 6 лет).

Благодаря росту и развитию ребёнка происходят изменения в зубочелюс-тном аппарате, появляются новые функции или происходит перестройка существующих. В этот период активно развивается альвеолярный отросток, утолщается базальная часть нижней челюсти и её ветвь, уменьшается величина нижнечелюстного угла, изменяется архитектоника нижней челюсти. Происходит парное последовательное и своевременное прорезывание временных зубов. Сначала прорезываются первые, а затем вторые временные резцы, и до конца первого года жизни ребёнка в полости рта должно быть восемь зубов. В 12—16 мес прорезываются первые моляры, в 16—20 мес — клыки и в 20—30 мес — вторые моляры. Временные зубы отличаются от постоянных по величине, форме и цвету. В этот период выражена анатомическая форма коронок зубов, все зубы почти одинаковой величины, экватор отсутствует, стоят плотно между собой по центру альвеолярного отростка и находятся в одной горизонтальной окклюзионной плоскости. Образуют зубные ряды, имеющие на обеих челюстях форму полукруга. Дистальные поверхности вторых временных моляров верхней и нижней челюсти находятся в одной фронтальной плоскости, позади молярные площадки отсутствуют. Прикус — ортогнатический. Средняя линия, проходящая между центральными резцами, совпадает. Каждый зуб имеет по два антагониста, за исключением центральных нижних резцов и верхних вторых моляров. Верхние резцы перекрывают нижние. Рвущий бугорок верхних клыков проектируется между клыком и первым временным моляром нижней челюсти.

Увеличивается объём полости рта. Более вертикальное положение приобретает ветвь нижней челюсти. Изменяется суставной бугорок. Диск приобретает двояковогнутую форму, увеличивается кривизна суставной головки. Углубляется суставная ямка, атрофируется суставной конус. Тип глотания — соматический. По мере прорезывания всех 20 временных зубов происходит первый этап физиологического подъёма высоты прикуса.

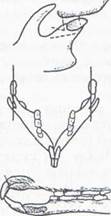

Сроки прорезывания временных зубов. I период временного прикуса — прорезываются зубы на нижней челюсти, за исключением боковых резцов и первых временных моляров, которые раньше прорезываются на верхней челюсти (рис. 32). Парность прорезывания выражается в том, что одноимённые зубы на каждой половине челюстей прорезываются одновременно. Нарушение парности прорезывания одноимённых зубов на разных сторонах челюстей является признаком отставания роста, и в некоторых условиях могут возникать аномалии развития зубных дуг и челюстей.

|

| Глава 2 |

беж

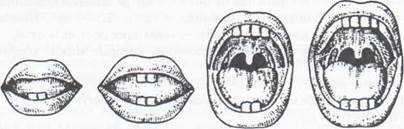

Рис. 32. Сроки прорезывания временных зубов: а — 6—8 мес; б — 8—9 мес; в — 10 мес; г — 12 мес; д — 12—15 мес; е — 18—20 мес; ж —20—30 мес

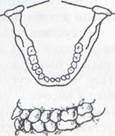

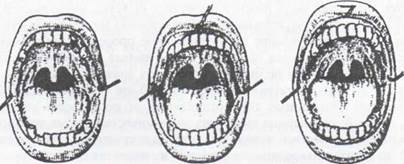

II период временного прикуса — "стабильный временный прикус" (цв.

вкл., рис. V). Он длится с 2,5 до 4 лет ребёнка (рис. 33, 34) и характеризуется

теми же признаками, что и I период, за исключением степени формирования

корневой системы, более выраженных функций мышечного аппарата и височ-

но-нижнечелюстного сустава.

III период временного прикуса — период "старения" — характеризуют

признаки, свойственные II периоду. Отличие состоит в том, что на фронталь

ном участке устанавливается прямой контакт резцов (цв. вкл., рис. VI), в ре

зультате роста зубных дуг появляются промежутки между зубами — физиоло

гическая диастема и тремы. Отмечается стёртость режущих краёв резцов и

жевательных бугорков боковых зубов. Бугорок верхних клыков проектируется

между нижним клыком и первым моляром (как и во II периоде). Происходит

медиальное смещение нижней челюсти, дистальные поверхности вторых вре

менных моляров образуют ретромолярную площадку или уступ — мезиальную

(сагиттальную) ступеньку (симптом Цилинского; рис. 35). Этот уступ в даль

нейшем способствует правильному установлению первых постоянных моля

ров. По соотношению дистальных поверхностей вторых временных моляров

прогнозируют развитие прикуса во фронтальной плоскости.

Морфофункциональная характеристика зубочелюстного аппарата

Морфофункциональная характеристика зубочелюстного аппарата

|

|

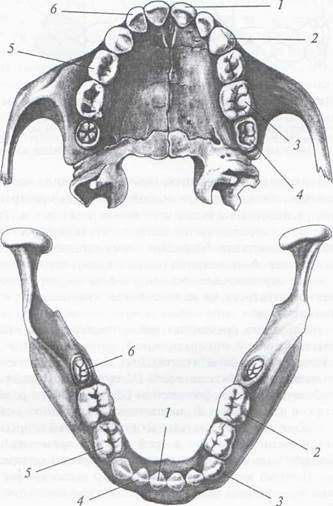

Рис. 33. Зубы верхней че

люсти четырёхлетнего

ребёнка (вид снизу): / — центральный молочный резец (7,5 мес); 2 — молочный клык (18 мес); 3 — второй молочный моляр (24 мес); 4 — первый постоянный моляр (зачаток); 5 — первый молочный моляр (14 мес); 6— боковой молочный резец (9 мес)

Рис. 34. Зубы нижней че

люсти четырёхлетнего

ребёнка (вид сверху): / — центральный молочный резец (6 мес); 2 — второй молочный моляр (30 мес); 3 — молочный клык (16 мес); 4 — боковой молочный резец (7 мес); 5 — первый молочный моляр (12 мес); 6— первый постоянный моляр (зачаток)

Стирание зубов приводит к уменьшению высоты коронок, за исключением клыков на нижней челюсти. В результате формируется прямой (скользящий) прикус (см. цв. вкл., рис. VI). Происходит резорбция корней резцов. Завершается дифференцирование элементов височно-нижнечелюстных суставов.

Стирание зубов приводит к уменьшению высоты коронок, за исключением клыков на нижней челюсти. В результате формируется прямой (скользящий) прикус (см. цв. вкл., рис. VI). Происходит резорбция корней резцов. Завершается дифференцирование элементов височно-нижнечелюстных суставов.

Известно, что рост челюстей происходит неодинаково. Быстрее растёт верхняя челюсть. Этим объясняется большая ширина физиологических трем на верхней челюсти. Неравномерный рост прослеживается также на разных участках челюстей. На верхней челюсти более постоянный рост определяется во фронтальном участке, на нижней — в боковых. Такой неравномерный рост челюстей должен был бы привести к развитию прогнатического прикуса, но

Глава 2

|

|

|

Рис. 35. Мезиальная (сагиттальная) ступенька между дистальными поверхностями вторых

Рис. 35. Мезиальная (сагиттальная) ступенька между дистальными поверхностями вторых

временных моляров:

а — дистальная поверхность вторых молочных моляров на одной линии; б — подготовка зубного ряда

нижней челюсти к смещению мезиально; в — смещение нижнего зубного ряда мезиалъно и образование

мезиальной ступеньки, установка первых постоянных моляров в правильной окклюзии

это редко прослеживается, поскольку нижняя челюсть имеет тенденцию к перемещению вперёд, что позволяет создать пространство между резцами верхней и нижней челюстей и резцовое перекрытие. Такое перемещение нижней челюсти сопровождается соответствующей перестройкой в височно-нижнече-люстных суставах. Благодаря этому вторые премоляры устанавливаются с положительной мезиальной (сагиттальной) ступенькой.

Но перемещение нижней челюсти вперёд возможно лишь при физиологической стёртости временных зубов, что облегчает скользящие движения нижней челюсти.

Стёртость временных зубов зависит от нескольких факторов: твёрдости эмали (степени минерализации), артикуляционных соотношений в прикусе и суставах, от работы жевательных мышц. Эти факторы, действующие беспрерывно на протяжении всего III периода развития временного прикуса, способствуют пришлифовыванию одного зубного ряда к другому, стиранию бугорков и выпуклостей, мешающих скольжению нижнего зубного ряда.

Соотношение дистальных поверхностей вторых временных моляров можно объяснить тем, что второй верхний временный моляр уже нижнего приблизительно настолько, насколько верхний центральный резец шире нижнего. Нижний второй временный моляр имеет три щёчных бугорка, а верхний — два, и поскольку зубы во II период временного прикуса расположены плотно, без промежутков, то верхний моляр своим мезиально-щёчным бугорком укладывается в первую бороздку нижнего (между мезиально-щёчным и средним щёчным бугорками) и заканчивается с ним в одной вертикальной плоскости.

В III период временного прикуса нижней челюсти благодаря неравномерному росту и тенденции к медиальному перемещению, физиологическому стиранию бугорков зубов мезиально-щёчный бугорок верхнего второго временного моляра перемещается из первой во вторую бороздку (между средним и дистальным щёчными бугорками) и дистальные поверхности вторых моляров образуют мезиальную (сагиттальную) ступеньку. По соотношению дистальных поверхностей вторых временных моляров в 6-летнем возрасте прогнозируют развитие прикуса в сагиттальном направлении (цв. вкл., рис. VII).

Морфофункциональная характеристика зубочелюстного аппарата

Морфофункциональная характеристика зубочелюстного аппарата

В клинической практике симптом Цилинского определяют с помощью зеркала и зонда. Зеркалом оттягивают щёку, а зонд заводят за дистальную поверхность верхнего второго временного моляра и постепенно перемещают его к одноимённому нижнему моляру. Если зонд при перемещении от верхнего зуба к нижнему второму моляру смещается вперёд, это свидетельствует о наличии мезиальной ступеньки и в дальнейшем — о правильном прорезывании первых постоянных моляров в нейтральном соотношении. Если зонд плавно переходит от верхнего второго временного моляра к одноимённому нижнему или смещается дистально, то это может свидетельствовать о дисталь-ном прорезывании первого постоянного моляра и формировании дистального прикуса.

В клинической практике симптом Цилинского определяют с помощью зеркала и зонда. Зеркалом оттягивают щёку, а зонд заводят за дистальную поверхность верхнего второго временного моляра и постепенно перемещают его к одноимённому нижнему моляру. Если зонд при перемещении от верхнего зуба к нижнему второму моляру смещается вперёд, это свидетельствует о наличии мезиальной ступеньки и в дальнейшем — о правильном прорезывании первых постоянных моляров в нейтральном соотношении. Если зонд плавно переходит от верхнего второго временного моляра к одноимённому нижнему или смещается дистально, то это может свидетельствовать о дисталь-ном прорезывании первого постоянного моляра и формировании дистального прикуса.

Значение симптома Цилинского довольно велико в формировании постоянного прикуса — это профилактический симптом, предупреждающий развитие сагиттальных аномалий прикуса. Его нужно определять в конце III периода временного прикуса, чтобы обеспечить правильное прорезывание первых постоянных моляров в нейтральном соотношении. Иногда очень тяжело определить соотношение дистальных поверхностей вторых временных моляров и разность величин их коронок. В таких случаях рекомендуется оценить соотно-ягение~в"ерхних и нижних клыков, которое не изменяется на протяжении всего временного прикуса и после прорезывания первых постоянных моляров. Даже незначительное неправильное соотношение временных клыков неблагоприятно для развития физиологического прикуса.

Заключительные плоскости по Боуме и А. М. Шварцу. Боуме (1959) пришёл к выводу, что даже при выраженной стёртости временных зубов медиального сдвига нижней челюсти, т. е. смещения вперёд, не происходит. Он выделил две формы временного прикуса в отношении заключительной плоскости:

• прямая линия, т. е. дистальные поверхности двух временных моляров

находятся на одной плоскости;

• ломаная линия, когда верхние моляры нависают над нижними, образуя

мезиальную (сагиттальную) ступеньку.

По мнению автора, это связано с разными размерами второго верхнего временного моляра. Если последний меньше 8,8 мм, то заключительная линия будет прямой. Кроме того, Боуме говорил о стабильности сагиттального положения челюстей, подчёркивая тем самым, что тремы между зубами и мезиаль-ная (сагиттальная) ступенька являются вариантом нормы.

Большинство специалистов поддерживают его точку зрения и выделяют два варианта ортогнатического прикуса во временном периоде: 1-й— три промежутка и 2-й — без промежутков.

А. М. Шварц выделял три варианта в соотношении дистальных поверхностей вторых временных моляров в сформированном временном прикусе:

• прямая линия, если верхний моляр меньше нижнего;

• мезиальная ступенька, если коронки вторых временных моляров одина

ковые по размеру;

• дистальная ступенька, если коронка нижнего моляра больше верхнего.

Глава 2

СМЕННЫЙ ПРИКУС

СМЕННЫЙ ПРИКУС

Сменный прикус представляет собой более высокую степень развития и дифференцирования зубочелюстного аппарата. Характеризуется наличием в челюстях одновременно как временных, так и постоянных зубов. Период смены зубов длится от 6 до 12—14 лет (табл. 4).

Последовательность прорезывания зубов:

верхняя челюсть — 16 и 26, 11 и 21, 12 и 22, 14 и 24, 13 и 23, 15 и 25, 17 и 27, 18 и 28 (6, 1, 2, 4, 3, 5, 7, 8);

нижняя челюсть — 46 и 36, 41 и 31, 42 и 32, 43 и 33, 44 и 34, 47 и 37, 48 и 38 (6, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8).

Сменный прикус подразделяется на два периода: I (ранний) — с 6 до 9 лет и II (поздний) — с 10 до 12—14 лет. Изменение зубов происходит в два этапа.

/ период характеризуется наличием первых постоянных моляров и резцов. В этот период прикуса происходит рассасывание корней временных зубов, благодаря чему они становятся подвижными. Прорезывание первых постоянных моляров обеспечивает II физиологический подъём высоты прикуса, формируются сагиттальная и транверзальная окклюзионные кривые. Сроки прорезывания постоянных зубов зависят от общего состояния организма, развития и условий жизни ребёнка, состояния временных зубов и их периодонта, времени их преждевременного удаления и др. В сменном прикусе отмечается наиболее интенсивный рост челюстей, что предшествует прорезыванию первых постоянных моляров. Во время изменения зубов могут определяться существенные отклонения в развитии лица, что обусловлено или врождёнными, или приобретёнными факторами. Чаще всего это определяется в результате потери большого количества временных зубов, так как происходит нарушение процесса становления высоты прикуса.

Таблица 4. Сроки прорезывания постоянных зубов

| Зубы | Нижняя челюсть, лет | Верхняя челюсть, лет |

| Резцы | ||

| центральные | 6-7 | 7-8 |

| боковые | 7-8 | 8-9 |

| Клыки | 9-11 | 10-12 |

| Премоляры | ||

| первые | 9—10 | 10-11 |

| вторые | 11-12 | 10-12 |

| Моляры | ||

| первые | 5-6 | 5-6 |

| вторые | 10-12 | 11-13 |

| третьи | 18-35 | 18-24 |

Морфофункциональная характеристика зубочелюстного аппарата

Морфофункциональная характеристика зубочелюстного аппарата

Первый постоянный моляр нуждается в прорезывании в соответствующем месте, что обеспечивается благодаря росту угла нижней челюсти и верхнечелюстного бугра. Расположение первых постоянных моляров влияет на форму окклюзионной кривой Шпее, поскольку они являются центром, к которому перемещаются во время прорезывания все постоянные зубы. Таким образом, сагиттальный рост челюсти регулирует высоту прикуса. Если рост челюсти соответствует возрасту, то соотношение зубов в вертикальном направлении остается таким же, как и во временном прикусе. Если верхняя челюсть относительно нижней оказывается впереди, то период сменного прикуса определяется снижением высоты прикуса. При формальном сагиттальном росте нижней челюсти происходит повышение прикуса; если она расположена сзади, то прикус также повышается. Это благоприятный признак и оценивается как II физиологическое повышение высоты прикуса. После этого рост альвеолярных отростков челюстей прекращается до 10,5 лет.

Первый постоянный моляр нуждается в прорезывании в соответствующем месте, что обеспечивается благодаря росту угла нижней челюсти и верхнечелюстного бугра. Расположение первых постоянных моляров влияет на форму окклюзионной кривой Шпее, поскольку они являются центром, к которому перемещаются во время прорезывания все постоянные зубы. Таким образом, сагиттальный рост челюсти регулирует высоту прикуса. Если рост челюсти соответствует возрасту, то соотношение зубов в вертикальном направлении остается таким же, как и во временном прикусе. Если верхняя челюсть относительно нижней оказывается впереди, то период сменного прикуса определяется снижением высоты прикуса. При формальном сагиттальном росте нижней челюсти происходит повышение прикуса; если она расположена сзади, то прикус также повышается. Это благоприятный признак и оценивается как II физиологическое повышение высоты прикуса. После этого рост альвеолярных отростков челюстей прекращается до 10,5 лет.

Затем прорезываются резцы. Для правильного расположения их в зубной дуге необходимы прирост суммы размеров переднего сегмента зубных рядов, наличие физиологических диастем и трем между временными зубами, поскольку величина размеров нижних постоянных зубов больше, чем временных в среднем на 3,8 мм, а сумма величины верхних постоянных зубов больше временных в среднем на 5,5 мм. Зачатки нижних резцов расположены позади временных зубов. Их правильное установление в зубном ряду осуществляется под давлением языка. С началом смены резцов возникает импульс роста альвеолярных отростков, достигающий пика во время прорезывания боковых резцов. При этом увеличивается расстояние между временными клыками.

Смена зубов на верхней челюсти начинается на 6—9 мес позже, чем на нижней, после увеличения фронтального участка нижней зубной дуги. Поэтому наблюдается вторичное образование или увеличение уже имеющихся трем лишь на верхней челюсти, что означает её приспособление к увеличенному овалу фронтального участка нижней зубной дуги. Если бы постоянные зубы прорезывались лишь в вертикальном направлении, то в результате этого возникло бы их скученное положение. Но зачатки постоянных зубов во время прорезывания перемещаются также в вестибулярном направлении, тем самым способствуя расширению зубоальвеолярной дуги. Расположение зачатка постоянного зуба — это существенный фактор, определяющий направление его прорезывания. Однако, несмотря на генетически детерминированное расположение зачатка постоянного зуба, на него влияет окружающая среда. Особенно важно правильное функционирование в этот период мягких тканей извне и внутри полости рта. Постоянные зубы перед прорезыванием с вестибулярной стороны покрыты тонкой костной стенкой, с участками резорбции. Поэтому повышенное давление околоротовых мышц при прорезывании зубов может препятствовать правильному росту и формированию зубоальвеолярных дуг. В то же время мышцы могут стимулировать аппозиционный рост костной ткани.

Глава 2

|

| Рис. 36. Отношение сагиттальной окклюзионной кривой к задней поверхности суставного бугорка |

На прорезывание зубов влияют: рост челюстей, давление мышц губ, щёк и языка, наклонных плоскостей бугорков коронок зубов-антагонистов. В этот период значительный прирост костной ткани наблюдается в области задних краёв ветвей нижней челюсти, а также на фронтальном участке и внешней поверхности тела нижней челюсти. Удлинение зубной дуги за счёт прироста костной ткани необходимо для распределения и установления постоянных резцов в зубном ряду, поскольку роста челюсти только в ширину недостаточно. Этот сагиттальный рост определяется в двух разных участках челюсти и в разное время — за счёт прорезывания первых постоянных моляров, а затем постоянных резцов и клыков. Правильное сагиттальное соотношение зубов возможно, если под влиянием роста нижней челюсти её зубной ряд перемещается мезиально, не теряя контакта с верхним зубным рядом. Поэтому неполное прорезывание первых постоянных моляров приводит к нарушению прикуса не только в вертикальном, но и в сагиттальном направлении.

Постоянный клык большего размера, чем временный. Поэтому при нарушении последовательности прорезывания постоянных зубов и отсутствии физиологических трем клыки могут прорезываться вне зубной дуги (вестибуляр-но, реже орально).

|

В развитии нижней челюсти, особенно альвеолярных отростков, сущест

венное значение имеет равновесие мышц-антагонистов (поднимающих и

опускающих нижнюю челюсть, смещающих её вперёд и назад, вправо и вле

во). Важную роль в этом процессе играют мимические мышцы и мышцы

языка. Если мышцы языка являются как бы стимулятором развития челюс

тей, то мимические мышцы играют роль их антагонистов. Благодаря измене

ниям формы и функции височно-ниж-

нечелюстных суставов изменяются стро

ение и взаимоотношение зубных дуг.

Если во временном прикусе окклюзион-

ная поверхность (жевательная) является

горизонтальной, то в сменном прикусе

формируются компенсаторные окклю-

зионные кривые — сагиттальная и тран-

верзальная. Их выраженность зависит Рис. 37. Сагиттальная окклюзионная

от величины суставного бугорка. Сагит- кривая

|

|

|