|

Тема 2.3. Конструкция фазы воздушных линий СВН и выбор ее параметров. Определение удельных погонных параметров линии

|

|

|

|

Тема 2. 3. Конструкция фазы воздушных линий СВН и выбор ее параметров. Определение удельных погонных параметров линии

Конструкция фазы воздушных линий СВН

Под конструкцией фазы понимается количество проводов в фазе, их сечения, а точнее диаметры, и их взаимное расположение. Выбор конструкции фазы является достаточно сложной технико-экономической задачей, поскольку он определяет основные характеристики линии от пропускной способности до затрат на ее сооружение и эксплуатацию.

Применение расщепленных фаз на линиях СВИ объясняется двумя причинами. Одна из них заключается в больших значениях передаваемой мощности, а следовательно, в больших значениях токов фазы, другая — в стремлении снизить высокие значения напряженности электрического поля на поверхности провода и тем самым исключить возникновение общей короны.

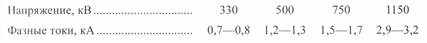

В режимах наибольших нагрузок фазные токи могут достигать значений:

При рекомендуемых плотностях тока это требует больших суммарных сечений проводов фазы: 1000—4000 мм2.

Изготовление одиночных проводов обычной конструкции таких сечений связано с технологическими сложностями на заводе, трудностями при доставке их на трассу линии и последующем монтаже. Поэтому требуемое расчетное сечение создается за счет использования нескольких проводов меньших сечений. При этом провода не связывают в общий пучок, а располагают в определенном порядке по всей длине линии.

Основной целью выбора конструкции фазы является исключение общего коронирования проводов и уменьшение тем самым потерь энергии на корону, а также снижение уровня радиопомех, излучаемых короной, до допустимого значения. Следует отметить, что таким путем удается исключить общую корону, однако очаги местного коронирования тем не менее остаются. Такими очагами могут служить детали линейной арматуры, резьба болтов и другие элементы.

|

|

|

В настоящее время известно несколько возможных конструкций фазы. Наибольшее распространение получила конструкция, в которой провода размещены по вершинам правильного многоугольника.

Эту конструкцию иногда называют традиционной. В то же время известны и другие конструкции, с иным расположением проводов.

Фиксация взаимного расположения проводов выполняется в местах их крепления на опорах с помощью линейной арматуры, а в пролетах с помощью дистанционных распорок различных типов, которые устанавливаются через каждые 50—60 м. Благодаря этому по всей длине линии провода сохраняют взаимное расположение, что позволяет рассматривать их как единый провод некоторым эквивалентным радиусом  , который в 10—20 раз больше радиуса одиночного провода. Важно отметить, что при этом линия остается однородной. Скорость распространения электромагнитной волны остается такой же, как для линий с одиночными проводами.

, который в 10—20 раз больше радиуса одиночного провода. Важно отметить, что при этом линия остается однородной. Скорость распространения электромагнитной волны остается такой же, как для линий с одиночными проводами.

Выбор конструктивных параметров фазы

Традиционная конструкция фазы характеризуется двумя параметрами: количеством проводов и расстоянием между ними.

Выбор параметров фазы начинается с определения суммарного сечения проводов в фазе в соответствии с заданным расчетным током. Суммарное сечение проводов определяется по расчетному току фазы известными методами, в которых за основу принимается ток пятого года эксплуатации линии. После этого определяется несколько комбинаций числа проводов стандартных марок, которые в сумме дают требуемое сечение. Например, требуемое сечение фазы, равное 2000 мм2 или близкое к нему, можно обеспечить следующими комбинациями: 4х500 мм2, 5х400 мм2, 7х300 мм2 и т. д. Выбранные провода в обязательном порядке проверяются на нагрев по току послеаварийного режима при заданной температуре воздуха для того климатического района, в котором сооружается линия.

|

|

|

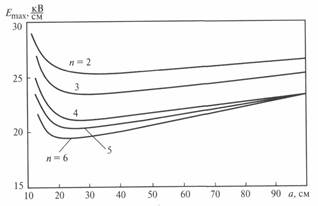

Далее для каждого варианта определяется оптимальный шаг расщепления  и рассчитывается значение максимальной напряженности электрического поля

и рассчитывается значение максимальной напряженности электрического поля  . Это значение сопоставляется с допустимыми значениями по условиям короны и радиопомех. Если данный вариант удовлетворяет этим условиям, для него определяются потери энергии на нагрев проводов, гололедные и ветровые нагрузки и т. д.

. Это значение сопоставляется с допустимыми значениями по условиям короны и радиопомех. Если данный вариант удовлетворяет этим условиям, для него определяются потери энергии на нагрев проводов, гололедные и ветровые нагрузки и т. д.

Аналогичные расчеты проводятся для нескольких вариантов, и на основании технико-экономических сопоставлений выбирается оптимальный.

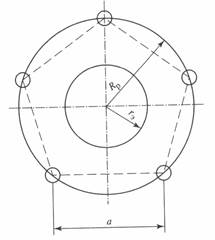

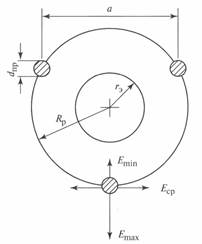

Рассмотрим традиционную фазу, состоящую из  проводов (рис. 2. 5), размещенных по вершинам правильного многоугольника. Для этой конструкции характерны следующие параметры:

проводов (рис. 2. 5), размещенных по вершинам правильного многоугольника. Для этой конструкции характерны следующие параметры:

Рис. 2. 5. Традиционная конструкция фазы

радиус расщепления, представляющий собой радиус окружности, описанной вокруг многоугольника, в вершинах которого расположены центры проводов;

радиус расщепления, представляющий собой радиус окружности, описанной вокруг многоугольника, в вершинах которого расположены центры проводов;

шаг расщепления — расстояние между центрами соседних проводов фазы;

шаг расщепления — расстояние между центрами соседних проводов фазы;

радиус эквивалентного провода.

радиус эквивалентного провода.

Исходя из рис. 2. 5 можно установить взаимосвязь между радиусом и шагом расщепления

(2. 5)

(2. 5)

Строго говоря, при  проводах в каждой фазе следует учитывать все провода и в других фазах линии, что резко усложняет математическое описание такой системы. Поэтому удобнее представить расщепленную фазу одним эквивалентным проводом радиусом

проводах в каждой фазе следует учитывать все провода и в других фазах линии, что резко усложняет математическое описание такой системы. Поэтому удобнее представить расщепленную фазу одним эквивалентным проводом радиусом  . Это можно сделать, если принять допущение о равенстве токов во всех проводах фазы. Такое допущение может быть обосновано тем, что, во-первых, междуфазные расстояния в десятки раз больше расстояний между проводами фазы, поэтому ЭДС, наведенные в проводах данной фазы токами других фаз, можно считать одинаковыми, во-вторых, провода фазы расположены симметрично по вершинам правильного многоугольника, поэтому их взаимное влияние также одинаково.

. Это можно сделать, если принять допущение о равенстве токов во всех проводах фазы. Такое допущение может быть обосновано тем, что, во-первых, междуфазные расстояния в десятки раз больше расстояний между проводами фазы, поэтому ЭДС, наведенные в проводах данной фазы токами других фаз, можно считать одинаковыми, во-вторых, провода фазы расположены симметрично по вершинам правильного многоугольника, поэтому их взаимное влияние также одинаково.

Радиус эквивалентного провода может быть определен как среднегеометрическое значение расстояний от одного провода до других проводов той же фазы, приведенное к радиусу самого провода:

|

|

|

(2. 6)

(2. 6)

где  произведение расстояний от первого провода до всех остальных проводов этой фазы.

произведение расстояний от первого провода до всех остальных проводов этой фазы.

Расчетное выражение имеет вид

(2. 7)

(2. 7)

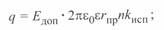

Поскольку все провода фазы находятся под одним напряжением и токи в проводах одинаковы, общий заряд фазы равномерно распределен между всеми проводами. Отсюда заряд каждого провода

(2. 8)

(2. 8)

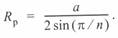

Так как заряд на всех проводах имеет один и тот же знак, электрическое поле каждого провода будет неравномерным из-за взаимодействия этих зарядов. Максимальная напряженность поля провода при этом приходится на его поверхность, обращенную к внешней стороне многоугольника, минимальная напряженность будет на внутренней стороне провода. Электрическое поле расщепленной фазы при различном количестве проводов показано на рис. 2. 6. Во всех случаях, приведенных на этом рисунке, поле каждого провода сугубо неравномерное, однако общее поле фазы приобретает все более равномерный характер по мере увеличения количества проводов в ней.

На поверхности провода (рис. 2. 7) можно выделить три составляющие напряженности поля: максимальную  , минимальную

, минимальную  и среднюю

и среднюю  Последняя соответствует напряженности одиночного провода и определяется выражением (2. 1).

Последняя соответствует напряженности одиночного провода и определяется выражением (2. 1).

Рис. 2. 6. Конфигурация электрического поля расщеплённых проводов

Рис. 2. 7. Составляющие напряженности электрического поля провода расщеплённой фазы

При горизонтальном расположении проводов за счет того, что емкость между средней фазой и двумя крайними больше, чем емкость между крайними фазами, рабочая емкость средней фазы оказывается на 5—7 % больше емкости крайних фаз. Отсюда более высокая напряженность поля на средней фазе, потери энергии на корону и более высокий уровень радиопомех. Поэтому все расчеты ведутся для средней фазы.

Если учесть значения диэлектрических постоянных воздуха и вакуума, емкость провода выразить в микрофарадах на километр, а в качестве напряжения принять действующее значение междуфазного напряжения, то амплитудное значение средней напряженности проводов средней фазы, кВ/см, может быть найдено так:

|

|

|

(2. 9)

(2. 9)

Здесь  рабочая емкость средней фазы, мкФ/км;

рабочая емкость средней фазы, мкФ/км;  — действующее значение междуфазного напряжения, кВ;

— действующее значение междуфазного напряжения, кВ;  — число проводов фазы;

— число проводов фазы;  — радиус провода, см.

— радиус провода, см.

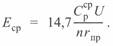

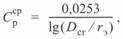

Рабочая емкость средней фазы, мкФ/км, может быть найдена по выражению

(2. 10)

(2. 10)

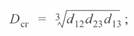

где  — среднегеометрическое расстояние между фазами линии,

— среднегеометрическое расстояние между фазами линии,

при горизонтальном расположении фаз  . Максимальная напряженность поля на внешней поверхности провода находится как

. Максимальная напряженность поля на внешней поверхности провода находится как

(2. 11)

(2. 11)

где  коэффициент неравномерности поля, который для рассматриваемой конструкции фазы может быть определен по выражению

коэффициент неравномерности поля, который для рассматриваемой конструкции фазы может быть определен по выражению

(2. 12)

(2. 12)

Для традиционной конструкции фазы коэффициент неравномерности поля всегда больше единицы, для принятых на практике конструкций фаз  .

.

Поскольку взаимное влияние проводов одной фазы зависит от расстояний между ними, то напряженность поля на поверхности провода также является функцией этого расстояния (шага расщепления).

Изменение шага расщепления приводит к изменению взаимного влияния проводов одной фазы и, как следствие, к изменению максимальной напряженности поля на поверхности каждого провода. Однако здесь проявляется противоположное воздействие двух факторов. При увеличении шага расщепления увеличивается радиус эквивалентного провода и, следовательно, возрастает рабочая емкость фазы, что вызывает рост напряженности  . С другой стороны, при этом снижается значение коэффициента неравномерности поля

. С другой стороны, при этом снижается значение коэффициента неравномерности поля  .

.

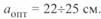

При увеличении количества проводов в фазе (при условии сохранения их общего сечения) максимальная напряженность поля снижается за счет распределения заряда фазы по большей поверхности. В результате зависимости  при разном количестве проводов в фазе приобретают вид, показанный на рис. 2. 8. Они имеют некоторый неявно выраженный минимум, соответствующий оптимальному расстоянию между проводами

при разном количестве проводов в фазе приобретают вид, показанный на рис. 2. 8. Они имеют некоторый неявно выраженный минимум, соответствующий оптимальному расстоянию между проводами  .

.

Для исключения общего коронирования необходимо, чтобы при  выполнялось условие (2. 4). Для линии 500 кВ с тремя проводами в фазе обычно

выполнялось условие (2. 4). Для линии 500 кВ с тремя проводами в фазе обычно  . Поскольку минимум напряженности при

. Поскольку минимум напряженности при  выражен неявно, допустимы некоторые отклонения от значения

выражен неявно, допустимы некоторые отклонения от значения  в сторону увеличения.

в сторону увеличения.

Рис. 2. 8. Зависимости максимальной напряженности электрического поля от шага расщепления при разном количестве проводов фазы линии 750 кВ

При выборе конструкции расщепленной фазы необходимо учитывать и ее аэродинамические характеристики. При горизонтальных порывах ветра в направлении, перпендикулярном трассе линии или близком к нему, за каждым проводом фазы возникает зона, где возможны завихрения воздуха. Если соседний провод фазы попадает к эту зону, в нем возможно возникновение нежелательных вибраций, что может привести к излому его отдельных проволок. Для исключения этого явления необходимо, чтобы расстояние между проводами фазы было не менее  , где

, где  диаметр провода.

диаметр провода.

|

|

|

Для расщепленной фазы термин «общая корона» несколько условен, так как корона может появиться только на внешней поверхности каждого провода, но не охватывать каждый провод целиком.

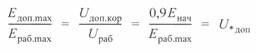

Полученные выше выражения позволяют найти допустимое напряжение по условиям короны  и сопоставить его с рабочим напряжением линии в точке, для которой ведется расчет напряженности поля.

и сопоставить его с рабочим напряжением линии в точке, для которой ведется расчет напряженности поля.

Для начала коронирования, использован выражения (2. 5), (2. 10), (2. 12) и подставив в (2. 9) значение  , равное

, равное  где

где  — напряжение возникновения общего коронирования, будем иметь

— напряжение возникновения общего коронирования, будем иметь

(2. 13)

(2. 13)

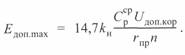

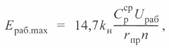

Для рабочего режима максимальная напряженность поля определяется как

(2. 14)

(2. 14)

где  — напряжение рабочего режима.

— напряжение рабочего режима.

Взяв отношение этих двух выражений, получим

или

(2. 15)

(2. 15)

Это выражение позволяет определить запас по напряжению в расчетной точке линии по условиям коронирования. В качестве расчетной точки могут быть приняты начало или конец линии, когда в режиме больших нагрузок напряжение на шинах подстанций может быть равно наибольшему рабочему напряжению, или середина линии, когда в режимах малых нагрузок напряжение в середине линии может превышать напряжение по ее концам.

Выше отмечалось, что коронный разряд на проводах линий СВН сопровождается непрерывно повторяющимися токовыми импульсами, что приводит к возникновению высокочастотного электромагнитного излучения, интенсивность которого непосредственно связана с напряженностью электрического поля. Это излучение является источником радиопомех в широком диапазоне частот.

Помехи от короны на линиях электропередачи разделяются на два вида:

1) радиопомехи, излучаемые линиями электропередачи и воздействующие на антенные радио- и телеприемники и радиостанции, расположенные в зоне, прилегающей к трассе линии;

2) помехи, распространяющиеся по проводам линии и нарушающие работу высокочастотных каналов связи, телеметрии и релейной защиты.

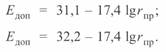

Напряженность поля, допустимая по уровню радиопомех для антенных устройств, определяется по следующим формулам для ВЛ 330—500 кВ и ВЛ 750 кВ соответственно:

(2. 16)

(2. 16)

При этих напряженностях уровень радиопомех не должен превышать допустимый уровень в диапазоне 0, 15—30 МГц на расстоянии 100 м от проекции крайнего провода линии СВН в течение не менее 80 % времени в году.

Задача защиты от помех высокочастотных каналов линии электропередачи решается в процессе проектирования и изготовления соответствующих устройств путем выбора необходимого значения превышения сигнала над помехой, в том числе и при плохой погоде.

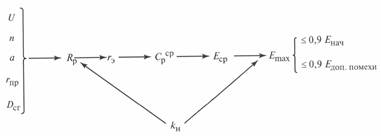

В практике работ возникает задача проверки заданной конструкции фазы по условиям коронирования и радиопомех. В этом случае должны быть заданы все исходные данные: количество проводов, радиус провода расщепленной фазы, шаг расщепления, междуфазные расстояния, коэффициент гладкости провода (для соответствующих погодных условий), относительная плотность воздуха. В расчете используется режимный фактор — напряжение, значение которого определяется постановкой задачи (в какой точке линии и для какого режима требуется выполнить этот расчет). Это может быть номинальное напряжение, наибольшее расчетное или наибольшее рабочее напряжение, напряжение в средней точке линии для режима малых нагрузок. Расчет целесообразно начать с определения начальной и допустимой напряженности электрического поля по условиям коронирования (2. 2)—(2. 4), а также допустимой напряженности поля но условиям радиопомех (2. 16).

Алгоритм расчета максимальной напряженности поля  (задано: количество проводов

(задано: количество проводов  , шаг расщепления

, шаг расщепления  , радиус провода

, радиус провода  , среднегеометрическое междуфазное расстояние

, среднегеометрическое междуфазное расстояние  ) приведен на рис. 2. 9.

) приведен на рис. 2. 9.

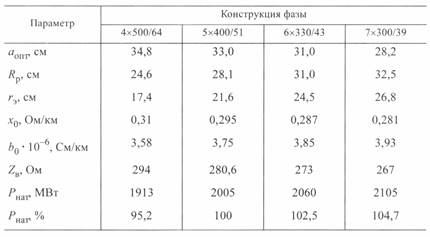

Определение оптимального количества проводов в расщепленной фазе производится на основании следующих соображений. Выше было показано, что для традиционной конструкции фазы распределение зарядов неравномерно. По мере увеличения числа проводов эта неравномерность возрастает, заряды вытесняются на внешнюю поверхность проводов и коэффициент использования провода снижается. В конечном итоге снижается и прирост натуральной мощности линии. Здесь натуральная мощность рассматривается как мера пропускной способности линии. При увеличении количества проводов с четырех до пяти прирост натуральной мощности составляет около 5 %; при дальнейшем увеличении с пяти до шести всего 2, 5 % (табл. 2. 1). Поэтому дальнейшее увеличение количества проводов после достижения определенного порога неэффективно.

Рис. 2. 9. Алгоритм расчета максимальной напряженности поля и проверки конструкции фазы по условиям коронирования и радиопомех

Таблица 2. 1

Параметры линии 750 кВ в зависимости от количества проводов в расщепленной фазе

При определении количества проводов фазы необходимо также учитывать возрастание массы проводов, гололедных и ветровых нагрузок, и в связи с этим возникает необходимость усиления опор и их фундаментов, что потребует увеличения капиталовложений в линию. Кроме того, изменение электрических параметров линии приведет к изменению мощности компенсирующих устройств, что также отразится на экономических показателях электропередачи.

Таким образом, применение расщепленных проводов, с одной стороны, снижает потери энергии на корону, с другой, увеличивает капиталовложения в линию и одновременно изменяет стоимость компенсирующих устройств. Поэтому однозначного решения этой задачи нет. Она решается методом технико-экономического сопоставления ряда вариантов конструкции фазы и проведения экспериментов на полигонах и опытных пролетах линий. Определение оптимальной конструкции фазы обычно производится для вновь осваиваемых классов напряжения или для линий, на которых конструкц фазы отлична от традиционной.

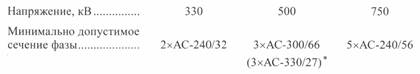

Для уже освоенных классов напряжения линий СВН 330—750 кВ в России применяются конструкции фаз со следующим количеством

проводов:

Примечание. Для линий 1150 кВ конструкция фазы окончательно не определена, Поскольку опыт сооружения и эксплуатации таких линий еще недостаточен.

Уменьшенное количество проводов в фазе один провод для линий 330 кВ и два для линий 500 кВ применяется лишь в исключительных случаях: при больших гололедных и ветровых нагрузках, например, в горных условиях, где добавляются еще и трудности доставки оборудования и монтажа. [2]

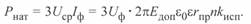

Если исключить взаимное влияние электрических полей отдельных проводов расщепленной фазы, увеличив расстояние между ними примерно до 1 м, заряды распределятся по поверхности провода равномерно, электрическое поле также будет равномерным. При этом передаваемая мощность будет пропорциональна количеству проводов в фазе. Это можно показать следующим образом.

Ток фазы, соответствующий режиму натуральной мощности, определяется как

где  — скорость распространения электромагнитной волны вдоль линии;

— скорость распространения электромагнитной волны вдоль линии;  — заряд,

— заряд,

— коэффициент использования провода, характеризующий распределение зарядов по поверхности каждого из проводов фазы,

— коэффициент использования провода, характеризующий распределение зарядов по поверхности каждого из проводов фазы,

(2. 17)

(2. 17)

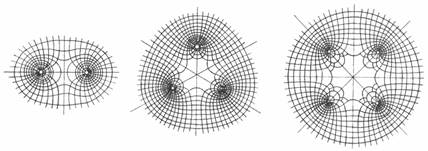

Рис. 2. 10. Зависимость натуральной мощности линии от числа проводов для традиционной (1) и нетрадиционной (2) конструкций фаз

Отсюда натуральная мощность линии может быть определена следующим образом:

(2. 18)

(2. 18)

В рассмотренном случае  и натуральная мощность (пропускная способность) пропорциональна количеству проводов.

и натуральная мощность (пропускная способность) пропорциональна количеству проводов.

На рис. 2. 10 представлены две зависимости этой мощности от количества проводов в фазе. Из этого рисунка и (2. 18) следует, что при использовании нетрадиционной конструкции фазы пропускную способность линии можно увеличивать путем увеличения количества проводов в расщепленной фазе, не изменяя класса напряжения линии. Однако такие линии имеют ряд конструктивных недостатков. В настоящее время они находятся в стадии исследования.

На линиях СВН по условиям механической прочности проводов и надежности их работы не рекомендуется применять провода сечением менее 240 мм2. Кроме того, невзирая на расщепленные фазы этих линий, введено ограничение минимально допустимого сечения по условиям короны:

[3]

[3]

|

|

|