|

Контроль и оценка результатов управленческой деятельности

|

|

|

|

Контроль и оценка результатов управленческой деятельности

В условиях большей самостоятельности при делегировании многих прав и полномочий самой школе, а значит, и повышения ее ответственности, думается, контрольно-оценочная деятельность руководителей должна, как никогда, занять особое место в мотивации и стимулировании учителя и ученика. Сочетание административного и общественного контролей внутри школы с самоанализом, самоконтролем и самооценкой каждого участника педагогического процесса характерно для многих школ. В конечном счете оценка деятельности школы должна стать предметом ее ежедневной работы, частью ее профессиональной деятельности.

Школа как система может осуществлять постоянный внутришкольный контроль (самоконтроль) на своем уровне, но вместе с тем для обеспечения единого базисного уровня знаний, умений, навыков и уровня воспитанности школьников необходима и государственно-общественная экспертиза (инспектирование).

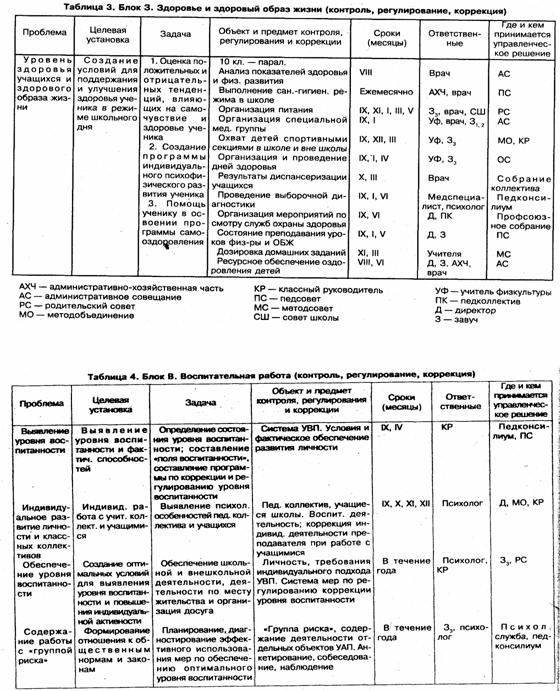

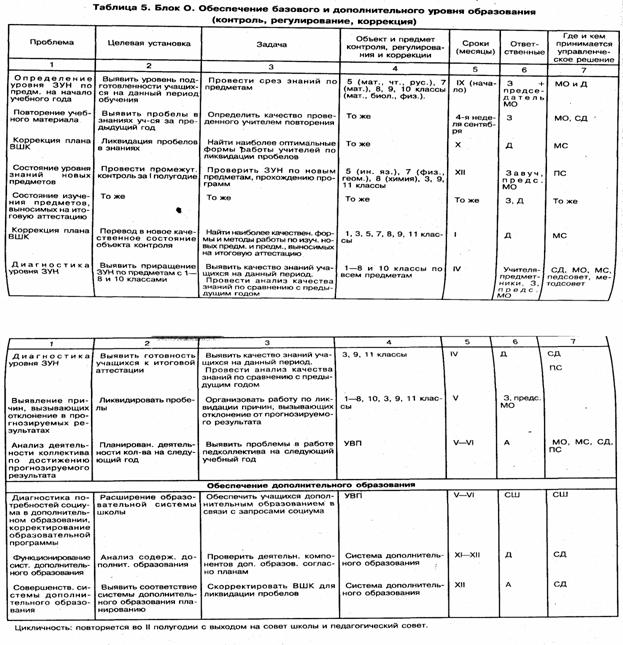

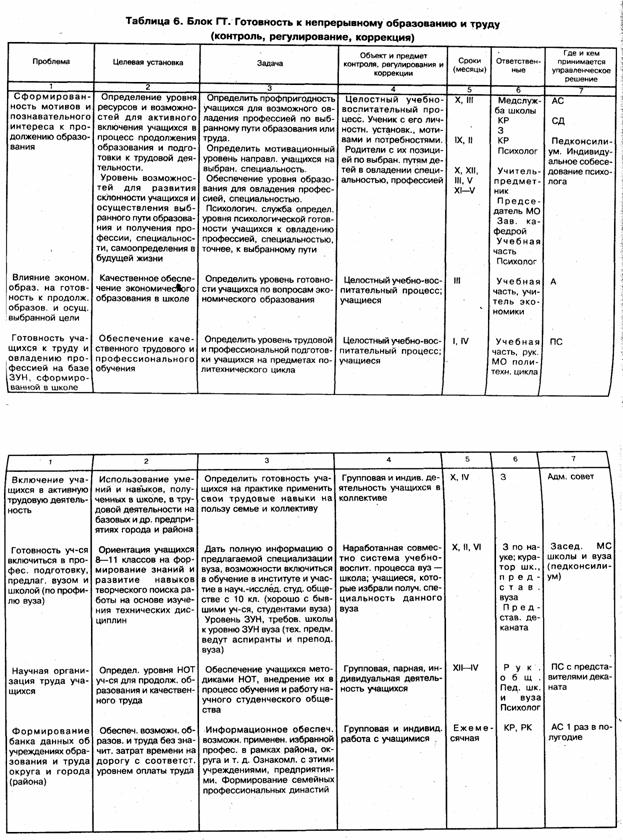

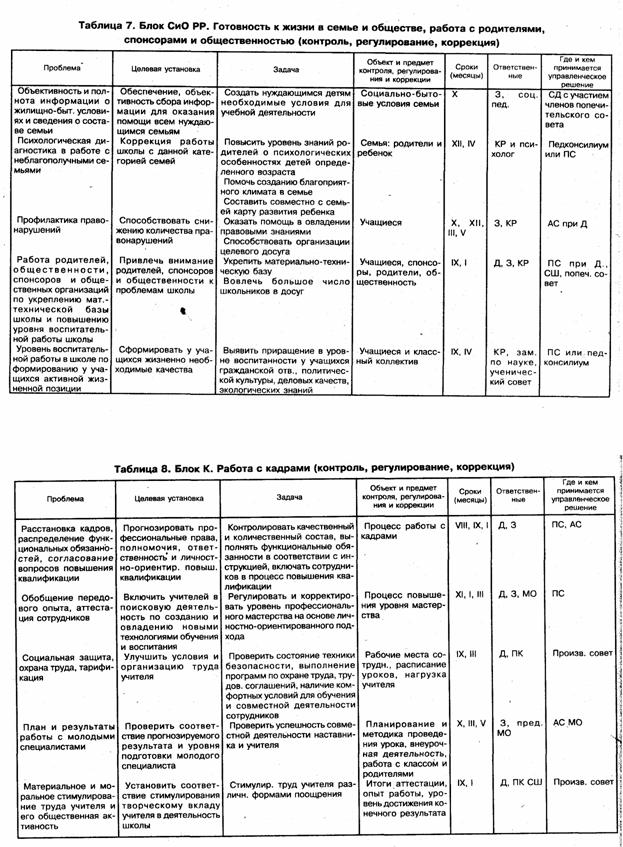

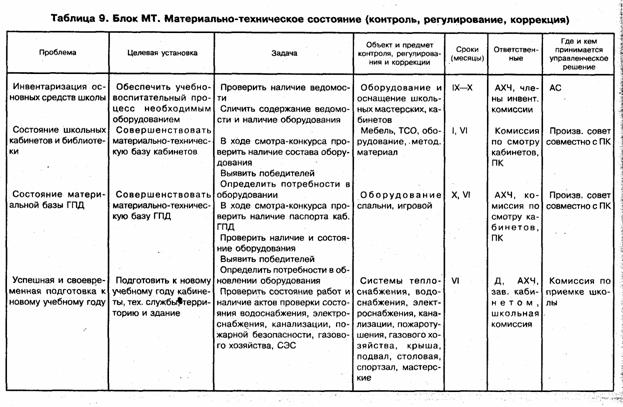

В практику работы школ входит целенаправленный экспертный контроль конкретных результатов. Мы предлагаем апробированную в школах Москвы, Смоленска и других городов схему-график такого вида самоконтроля (табл. 3—9).

Оптимальное сочетание того и другого вида контроля в различных формах, как показывает практика, вполне реально.

Перестройка инспектирования, внутришкольного контроля и регулирования в предлагаемой модели заключается в изменении отношений, развитии самоуправленческих начал, гуманизации контроля. Сейчас происходит преобразование системы школы в субъект самоуправления. Объектом управления при этом выступает педагогический процесс. Соответственно объектом инспектирования (экспертизы) органами образования становится именно управленческая деятельность руководителей школы, а не работа учителя. Качество работы учителя, знаний учащихся и их воспитанности должно изучаться и оцениваться на уровне самой школы. Таким образом, в этой ситуации особое значение приобретает обучение аппарата управления новым подходам к инспектированию школ.

|

|

|

Процесс управления требует надежной обратной связи между управляющей и управляемой подсистемами на любом уровне. Именно контроль как технологическая профессиональная услуга в различных его формах и методах (способах, средствах и воздействиях) обеспечивает такую обратную связь, являясь важнейшим источником информации, необходимой для успешного функционирования системы управления в целом.

Необходимость организации прямой и обратной связи между структурами школы требует создания информационного банка данных о школе (подсистемы учета); выявления характерных и весьма существенных для жизнеобеспечения школы параметров, определения их допустимых величин и создания механизма сравнения (подсистема контроля); оценки эффективности отклонений показателей от запланированных (подсистема анализа).

Внутришкольный контроль (самоконтроль) представляет вид деятельности руководителей совместно с представителями общественных организаций по установлению соответствия всей системы учебно-воспитательной работы школы общегосударственным требованиям (нормативам).

При этом управленческая деятельность руководителей выкупает как главный объект государственно-общественной экспертизы. Ее виды: тематическая, фронтальная; формы — комплексно-обобщающая, тематически-обобщающая; методы — сбор информации об объекте управления: беседа, наблюдение, изучение школьной документации, графиков, таблиц, диаграмм, хронометрирование, анкетирование, проведение диагностических работ.

|

|

|

Педагогический анализ (самоанализ) информации на практике — это выявление факторов и условий, положительно и отрицательно влияющих на разные процессы.

Разрабатывая технологию анализа внутришкольного управления, мы не стремились дать стандартную, жесткую программу действий специалисту образования, методисту или руководителю школы для самоанализа. Метод системного анализа предусматривает исследование объекта «внутришкольное управление» в трех аспектах: структурном — исследование управленческой деятельности директора и его заместителей во взаимосвязи (как они взаимодействуют друг с другом и как в результате образуются интегративные качества; выявление главных, системообразующих связей); функциональном — установление степени взаимодействия, функций управления в управленческом цикле; генетическом — установление связи между прошлым, настоящим и будущим состоянием процесса управления школой.

В соответствии с логикой разработанной технологии мы подготовили программу экспертизы внутришкольного управления, предусматривающую выполнение проверяющими (или проводящими анализ при самоконтроле) совокупности целенаправленных, последовательных операций, необходимых для оценки состояния управленческой деятельности, влияющей на качество конечных результатов работы школы.

Процесс изучения и оценки управленческой деятельности руководителей школы имеет несколько этапов:

1) подготовительный (до выхода в школу) — определяются цели, формируются группы для изучения деятельности школы, проводится инструктирование членов группы (предварительное заслушивание руководителей школ, собеседование с ними);

2) диагностический (в течение одной недели) — проводятся контрольные работы (фронтальные, выборочные). Составляются тексты работ по трем уровням (репродуктивному, конструктивному и творческому). Изучается практика управленческой (деятельности руководителей школы, собирается информация по всем аспектам внутришкольного управления;

3) аналитический — анализируется полученная информация, устанавливаются причинно-следственные связи, обеспечивающие успех или затрудняющие педагогические процессы в школе;

|

|

|

4) заключительный этап (в течение одной недели) — обобщаются и формулируются выводы, формируются управленческие решения, оказывается практическая помощь руководителям школы, методическим советам (отдельным учителям), даются рекомендации по развитию опыта, составляются планы и комплексно-целевые программы по различным направлениям деятельности.

Приступая к экспертизе внутришкольного управления, инспектор, методист, специалист-куратор совместно с руководством школы, комиссией специалистов (или руководителей школы — при самоанализе) анализируют цель, содержание планируемых мероприятий. При этом тщательно изучают наиболее важные направления управленческой деятельности и умения руководителей школы:

1) информационное обеспечение внутришкольного управления (уровень целостности системы, наличие блоков информации и элементов в каждом блоке; соответствие содержания информации функциональным обязанностям; какую информацию собирают, когда; способы ее обработки и хранения, соответствие содержания конкретным целям управления);

2) состояние педагогического анализа (умение определить цели, выделить объекты, анализировать факты, явления школьной жизни с позиций системного подхода);

3) планирование (годовой, перспективный планы, программа развития или комплексно-целевая Как целостная система органически связанных между собой направлений деятельности школы);

4) организаторскую деятельность руководителей школы (умение распределять управленческий труд между членами администрации, создать циклограмму управления, организовать коллектив на разработку и выполнение управленческих решений, спланировать и организовать на демократических началах работу педсоветов, совещаний; умение оказывать педагогическое влияние на развитие демократических процессов в самоуправлении школы — со стороны педсовета, управленческих органов и общественности);

|

|

|

5) состояние внутришкольного контроля (умение создать целостную систему внутришкольного контроля и самоконтроля; определить цели, виды, формы и методы контроля, ответственных за его проведение);

6) процесс регулирования (умение поддерживать всю систему школы, УВП на оптимальном качественном уровне).

Экспертиза внутришкольного управления по разработанной технологии обеспечивает системный контроль, позволяет проводить глубокий анализ, способствует оказанию действенной помощи руководителям школы.

Рассмотрим основные блоки по анализу (самоанализу) деятельности руководителей школы.

|

|

|