|

Возможное осложнение

|

|

|

|

Интоксикация кислородом, обычно проявляющаяся сухостью во рту, сухим кашлем, головокружением, жжением за грудиной, болями в грудной клетке, судорогами, кратковременной потерей сознания. Это осложнение может быть при дыхании чистым кислородом.

Внутрисердечное введение лекарственных средств

Показания

• Остановка сердца. • Фибрилляция желудочков при неэффективности электроимпульсной терапии (дефибрилляции).

Противопоказание

Ранение сердца.

Оснащение

Шприцы ёмкостью 5, 10, 20 мл, длинные иглы (10–15 см), набор медикаментов.

Техника

Готовят шприц с 5–10 мл 10% раствора хлорида кальция и 1 мл 0,1% раствора адреналина. Область сердца протирают спиртом, как при внутримышечных инъекциях.

Правый желудочек пунктируют в IV межреберье у правого края грудины, левый — в IV–V межреберье, слева по срединно-ключичной линии. В экстренных ситуациях обычно пунктируют правый желудочек.

При проведении манипуляции длинную тонкую иглу располагают перпендикулярно поверхности тела и вводят её в кожу, подкожную клетчатку и далее на 2–5 см в зависимости от толщины грудной стенки до появления ощущения «провала». При введении иглы вглубь через каждые 1–2 см подтягивают поршень шприца на себя. Если в шприц легко и свободно поступает кровь, то игла находится в полости сердца, а не в толще миокарда. После этого внутрисердечно вводят необходимые ЛС и извлекают иглу.

После инъекции продолжают массаж сердца, чтобы введённое ЛС попало в венечные артерии. В противном случае эффект не наступает.

Возможные осложнения

Ранение лёгкого с развитием пневмоторакса, ранение венечных сосудов с развитием тампонады сердца; введение хлорида кальция или адреналина в толщу сердечной мышцы.

|

|

|

Электроимпульсная терапия

Электроимпульсную терапию относят к группе основных реанимационных мероприятий, проводимых при внезапном развитии клинической смерти. Электроимпульсная терапия — нанесение на область сердца сильного электрического разряда, что приводит к одновременному возбуждению волокон миокарда.

Показания

• Фибрилляция или трепетание желудочков. • Затяжные пароксизмы желудочковой и наджелудочковой тахикардии, мерцательной аритмии, резистентные к лекарственной терапии и сопровождающиеся симптомами быстро нарастающей декомпенсации сердечной деятельности. • Пароксизмы трепетания предсердий с частотой сокращения предсердий около 300 в минуту или пароксизмы мерцания-трепетания предсердий у больных с синдромом Вольфа–Паркинсона–Уайта.

Противопоказания

• Интоксикация сердечными гликозидами. • Синусовая тахикардия • Постоянная форма мерцательной аритмии продолжительностью более 2 лет. • Аритмии, возникающие на фоне активного воспалительного процесса в сердце или резкой дилатации желудочков с выраженными дистрофическими изменениями в миокарде.

Оснащение

Два дефибриллятора (основной и резервный) с обязательным заземлением.

Электроимпульсную терапию проводят как минимум 3 медицинских работника: врач, анестезиолог и медицинская сестра. Процедура выполняется в отдельном, специально оборудованном помещении (реанимационный зал, палата интенсивной терапии, манипуляционная).

Техника

1. Положение больного — лёжа на спине.

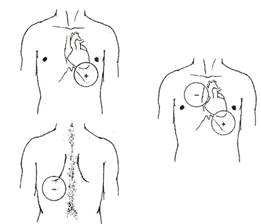

2. При плановой дефибрилляции под угол левой лопатки (рис. 14, слева) подкладывают один из электродов дефибриллятора (применяют большой плоский электрод, тщательно обёрнутый марлей в несколько слоёв и обильно смоченный физиологическим раствором) таким образом, чтобы вся его поверхность плотно контактировала с кожей.

|

|

|

3. Во избежание повреждения электрическим разрядом отключают регистрирующую аппаратуру, если электрокардиограф или кардиоскоп не имеют специального предохранительного устройства.

4. Второй электрод диаметром 10–12 см помещают либо в левой подключичной области, либо под правой ключицей, либо по правой парастернальной линии с центром в третьем межреберье. Если применяют дефибриллятор, у которого оба электрода снабжены ручками (обычно его применяют при экстренной дефибрилляции), центр одного из них располагают по правой парастернальной линии на уровне III–IV ребра, а другого — на уровне V–VI ребра по левой передней подмышечной линии (рис. 14, справа).

Рис. 14. Места наложения электродов при дефибрилляции сердца, слева направо: наложение электродов при плановой дефибрилляции, наложение электродов при экстренной дефибрилляции.

5. Всех присутствующих просят отойти от кровати и ни в коем случае не касаться больного. Передний электрод прижимают к его грудной клетке с силой порядка 10 кг. Для 1-го разряда создают напряжение в конденсаторе 4–4,5 кВ в зависимости от массы больного и наносят разряд. В момент его прохождения возникает общее однократное сокращение мышц больного.

6. После нанесения разряда сразу же подключают электрокардиограф и снимают ЭКГ. Врач выслушивает больного, измеряет АД, проверяет пульс, анализирует ЭКГ. Если синусовый ритм восстановился, проведение электроимпульсной терапии считают законченным. Если же 1-я попытка оказывается безуспешной, напряжение конденсатора увеличивают на 1 кВ и наносят повторный разряд. Иногда возникает необходимость в нанесении нескольких разрядов (3-4 и более). При этом каждый раз напряжение конденсатора увеличивают на 1 кВ, но не более чем до 7 кВ.

Осложнения

• Остановка сердца. • Появление экстрасистолии. • Ожоги кожи на месте наложения электродов • Повышение температуры тела.

Сифонная клизма

Показания

• Отсутствие эффекта от очистительной клизмы. • Удаление из кишечника ядов, токсинов, продуктов усиленного брожения и гниения, слизи, гноя. • Подготовка больного к операции на кишечнике. • Подозрение ни кишечную непроходимость.

|

|

|

Противопоказания

• Острые воспалительные, гнойные и язвенные процессы в области заднего прохода и прямой кишки. • Острый перитонит. • Желудочное и кишечное кровотечения, в том числе кровоточащий геморрой. • Первые дни после операции на органах брюшной полости. • Выпадение прямой кишки. • Распадающийся рак прямой кишки.

Оснащение

Резиновая трубка длиной не менее 1,5 м, соединённая с пластмассовым наконечником длиной 20–30 см, кружка Эсмарха, кувшин, таз или ведро; клеёнка, пелёнка, вазелин, клеёнчатый фартук, резиновые перчатки, лоток, зажим, 10–12 л тёплой воды, стеклянная воронка ёмкостью 1–1,5 л.

Техника

1. Больной лежит на левом боку, под него подкладывают судно.

2. Наконечник смазывают вазелином. Левой рукой разводят ягодицы больного и лёгкими вращательными движениями правой руки вводят наконечник в прямую кишку на глубину 20–30 см. Первые 3–4 см наконечника вводят по направлению к пупку, затем параллельно копчику.

3. Держа воронку в наклонном положении и немного выше тела больного наполняют её водой и медленно поднимают вверх на высоту 1 м. Промывание кишечника основано на принципе работы сообщающихся сосудов или сифона. Как только уровень убывающей жидкости окажется на границе суженного участка воронки, её опускают над тазом, не поворачивая. Вода с отмытыми частицами кала начинает постепенно заполнять воронку. Одновременно обычно выходят и пузырьки газа (рис. 15). Содержимое воронки выливают в таз или ведро, а воронку вновь заполняют чистой водой. Процедуру повторяют многократно до появления «чистой воды».

4. Если вследствие спазма кишечника вода из воронки не убывает или выходит наружу, воронку опускают вниз и некоторое время выжидают, а затем продолжают промывание, используя всю приготовленную воду (10–12 л).

5. После окончания процедуры резиновый наконечник извлекают.

Рис. 15. Сифоннаяклизма.

Осложнения

Кишечное кровотечение, повреждение и разрыв толстой кишки.

|

|

|