|

Глава 8. Болезни и вредители пчел

|

|

|

|

Медоносные пчелы подвержены разным заболеваниям, которые принято делить на незаразные и заразные. Незаразные болезни возникают главным образом из-за нарушений условий питания и содержания пчелиной семьи. Они не имеют специфического возбудителя и не передаются от больных семей здоровым. Заразные болезни вызываются патогенными микроорганизмами растительного (бактерии, вирусы, плесневые грибы) и животного (амеба, споры ноземы, клещ варроа, клещ акарапис) происхождения. Если болезни вызываются возбудителями растительного мира, то их называют инфекционными (европейский и американский гнилец, мешотчатый, каменный и известковый расплод). Если возбудитель животного происхождения, то болезни называют инвазионными (браулез, нозематоз, акарапидоз, варроатоз). Заразные болезни передаются от больных семей здоровым, от зараженных пасек благополучным.

Болезни пчел наносят огромный ущерб пчеловодству. Медовая продуктивность семей, больных гнильцом, снижается на 20–80%, а больных нозематозом – на 50–65%. Если вовремя не принять соответствующих мер, то заболевшие пчелиные семьи слабеют и погибают. Большие убытки наносят пчеловодству отравления пчел ядохимикатами, падевый токсикоз и другие незаразные болезни.

Важную роль в борьбе с болезнями играют профилактические меры, которые должны быть направлены на повышение устойчивости пчелиной семьи против той или иной болезни. Для этого важно всегда содержать на пасеках только сильные семьи и притом создавать для них хорошие медосборные условия, а также вести отбор и размножение семей, устойчивых к заболеваниям. Непременные условия предупреждения болезней – обновление гнезд, замена старых маток, дезинфекция ульев и инвентаря, соблюдение на пасеках ветеринарно-санитарных и гигиенических правил.

|

|

|

Незаразные болезни

Застуженный расплод – заболевание, связанное с сильным переохлаждением гнезда, в результате чего гибнут личинки и куколки. Болезнь чаще всего наблюдают весной во время возвратных холодов и осенью, когда с понижением температуры наружного воздуха пчелы собираются в клуб, оставляя непокрытым расплод на крайних рамках. Это заболевание чаще встречается в слабых семьях.

Основной признак болезни – сплошные участки погибшего расплода на крайних рамках или снизу гнезда. Заболевание обнаруживают не сразу, а после того как пчелы начнут прогрызать крышечки и очищать ячейки с больным расплодом. Цвет погибшего расплода сначала серый, затем он темнеет.

Для предупреждения заболевания необходимо тщательно утеплять и своевременно сокращать гнезда по силе семьи, чтобы пчелы могли обогревать весь расплод.

Падевый токсикоз – заболевание пчелиных семей, вызванное падевым медом. Падь пчелы собирают в период, когда в природе отсутствует медосбор. Заболевание может протекать зимой и в летний период. Летом падью в первую очередь отравляются пчелы-сборщицы, затем личинки. В зимний период признаки отравления – понос и массовая гибель пчел. Диагноз ставят на основании патологических изменений в кишечнике и содержания в меде пади.

При падевом токсикозе средняя кишка становится дряблой, приобретает синевато-черный или бурый цвет и легко рвется.

Для предупреждения болезни перед сборкой гнезд в зиму следует проверить мед на содержание пади. Обнаружив такой мед, его отбирают, а семьям дают цветочный мед хорошего качества или по 8–10 кг сахара в виде сахарного сиропа (1,5 части сахара на 1 часть воды). Проводят сверхранний очистительный облет пчел. Семьи пересаживают в чистые ульи на сокращенное и хорошо утепленное гнездо.

|

|

|

Нектарный токсикоз – отравление пчел-сборщиц нектаром с ядовитых растений (чемерица, багульник, борец, рододендрон и некоторые другие). Заболевание часто проходит незамеченным, так как пчелы в большинстве гибнут вне улья. Больные пчелы лежат на дне улья или ползают около него. Семья заметно ослабевает. Заболевание совпадает с цветением ядовитых растений.

В порядке профилактики желательно пасеки расположить вдали от больших массивов ядовитых растений. Для борьбы с нектарным токсикозом необходимо удалять из улья соты со свежим нектаром, а на их место ставить рамки с жидким сахарным сиропом.

Пыльцевой токсикоз – заболевание молодых пчел-кормилиц, вызванное отравлением пыльцой, собранной с ядовитых растений (борец, живокость, багульник, чемерица и некоторые другие). Заболевание протекает чаще в мае, реже в июне, июле и вызывает большую гибель пчел. У больных пчел раздуто брюшко, кишечник наполнен густым содержимым желто-охряного цвета. Болезнь непродолжительна.

Для борьбы с пыльцевым токсикозом семьям дают жидкий сахарный сироп и удаляют соты со свежей пыльцой.

Химический токсикоз – заболевание пчелиных семей при отравлении пчел ядовитыми химическими веществами, применяемыми в сельском и лесном хозяйстве. Различают неорганические, органо-синтетические (хлорорганические и фосфорорганические) и растительные пестициды. В зависимости от назначения ядохимикаты делят на несколько групп; наиболее часто применяют инсектициды, гербициды и фунгициды: первые – для уничтожения вредных насекомых, вторые – сорняков, а последние – для борьбы с грибковыми болезнями растений.

Наиболее опасны для пчел инсектициды. Это неорганические и хлорорганические препараты (гексахлоран, гептахлор и многие другие).

По характеру действия различают инсектициды кишечные, контактные, комплексные и системные (внутрирастительные) фумигантные.

Из применяемых в настоящее время инсектицидов наиболее ядовиты для пчел препараты кишечного и контактного действия. Ими поражаются не только пчелы-сборщицы, но и молодые нелетные пчелы и расплод, так как отравляются пыльца и нектар. В группу кишечных ядов входят препараты фтора, бария, которые очень токсичны для пчел. Контактные яды поражают нервную систему пчел. К сильнодействующим ядам этой группы относят широко применяемый в сельском хозяйстве гексахлоран. Менее опасны для пчел минеральные масла и растворы мыла.

|

|

|

Фумигантные инсектициды проникают в организм пчел в газообразном состоянии через дыхательную систему. Эта группа ядов не представляет большой опасности для пчел, так как на открытом воздухе концентрация яда быстро снижается.

Следует иметь в виду, что некоторые яды действуют одновременно как кишечные, контактные и фумигантные (гексахлоран и др.). Продолжительность действия ядов на пчел зависит от внешней температуры, влажности воздуха и силы ветра. При высокой температуре, сильном ветре или дожде токсичность препарата ослабевает. Быстрее всего обезвреживаются гербициды и фунгициды, которые бывают опасны для пчел в течение 5 ч после обработки растений.

Яды группы инсектицидов остаются токсичными длительное время. Так, препараты фтора сохраняют токсичность для пчел в течение 4 сут, гексахлоран – 2–3 сут.

Действие яда на пчел зависит от дозировки препарата, длительности контакта его с пчелой, а также от времени, прошедшего с момента опыливания.

Детоксикация зависит также от способов обработки. Наименее опасен аэрозольный способ, когда химикаты с помощью специальной аппаратуры распыляются в виде тумана в воздухе с мельчайшими капельками воды. Растения, обработанные аэрозолями гексахлорана, становятся безвредными для пчел уже в первые 5–7 ч после обработки.

Признаки болезни. Заболевание пчелиных семей при отравлении ядами протекает по-разному. При сборе нектара, воды, пади, отравленных сильнодействующими препаратами, обнаружить болезнь трудно, так как летные пчелы гибнут в поле. При обработке растений ядами медленного действия признаки отравления пчел проявляются сразу и на второй-третий день. При химическом токсикозе наблюдается массовая гибель пчел. Их трупы находят у летка, вокруг ульев и на всей территории пасеки. Много пчел едва ползает по стенкам улья, срывается и падает на дно. Кишечник таких пчел обычно омертвевает, у них иногда наблюдается понос. Если в улей пчелы приносят отравленную пыльцу, то заболевание продолжается долго. Болеют пчелы-кормилицы и молодой расплод. Дождливая холодная погода неблагоприятно влияет на ход болезни, так как длительное время пчелы вынуждены питаться отравленной пыльцой; средняя кишка больных пчел укорочена, имеет стеклообразный вид. Предварительный диагноз на химический токсикоз ставят на основании массовой гибели пчел одновременно в большинстве семей пасеки, а окончательный – на основании химического анализа проб из только что погибших пчел и перги.

|

|

|

Предупреждение болезни. Организации, которые обрабатывают растения ядохимикатами, должны заранее известить пасеки о предстоящих мероприятиях. Опрыскивать растения следует до начала цветения или по его окончании. Основная мера профилактики,– своевременный вывоз пчелосемей на новое место, расположенное не ближе 5–7 км от места обработки. Если их нельзя вывезти, то ульи с пчелами оставляют на пасеке, приняв меры к тому, чтобы пчелы не вылетали из ульев: закрывают летки, ставят дополнительные корпуса или магазины, пчел снабжают водой и затеняют ульи, усиливают вентиляцию, открыв соответствующее приспособление в крыше улья, или при их отсутствии сверху дополнительных магазинов ставят кочевую раму с металлической сеткой. На раму кладут две планки, а на них крышу так, чтобы был свободный доступ воздуха в улей. На ночь летки можно открыть.

Большинство применяемых в сельском хозяйстве препаратов теряют токсичность через 2–3 дн после обработки растений, многие через день, но есть препараты, сохраняющие свою токсичность до 5–7 сут. В зависимости от этого и устанавливают сроки изоляции пчел.

Меры борьбы. Необходимо немедленно изъять из гнезд больных семей соты с отравленной пергой и свежим нектаром. Пчелам в течение 3 дн дают жидкий сахарный сироп (1 часть сахара и 3 части воды). Важнейшей профилактической мерой против химического токсикоза служит использование биологических и интегральных методов борьбы с вредителями, при которых сохраняются пчелы и другие полезные насекомые и меньше вреда наносится природе.

Инфекционные болезни

Европейский шилец – инфекционное заболевание преимущественно молодых личинок рабочих пчел, трутней и маток. Возбудители европейского гнильца (Str. pluton, Вас. alvei. Str. apis) сохраняются в перге, старых загрязненных сотах, меде в течение года; выдерживают кипячение в воде в течение 15–20 мин; 2%-ный раствор хинозола убивает их в течение 10 мин. В организм личинок возбудитель попадает вместе с кормом.

|

|

|

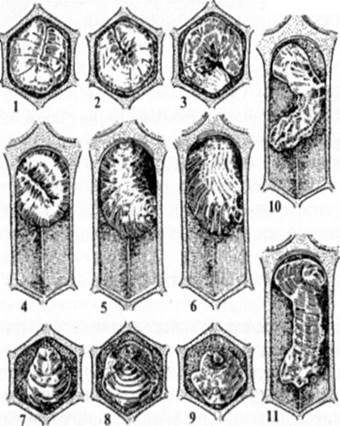

Признаки болезни. Заболевшие личинки меняют естественное положение в ячейке, теряют свой блестящий перламутровый цвет, тускнеют и желтеют, через тонкую их кожицу просвечивают трахеи. Затем личинка темнеет, высыхает, образуя корочку, которая легко отделяется от стенок ячейки (рис. 47).

Если европейским гнильцом поражены личинки, находящиеся в закрытых ячейках, то крышечки ячеек темнеют и продырявливаются. Гниющая масса при дотрагивании вытягивается в сравнительно короткие толстые нити со специфическим кислым запахом. Характерный признак болезни – решетчатый расплод – большое количество пустых ячеек в сотах с печатным расплодом. Точный диагноз можно поставить после лабораторного исследования погибшего расплода.

Распространение болезни. В здоровую семью возбудитель заносится блуждающими телами, трутнями и пчеловодом.

Предупреждение болезни. Надо содержать на пасеке сильные семьи, наиболее устойчивые к заболеваниям, обильно снабжать их кормами и создавать для пчел хорошие медосборные условия. Для профилактики весной и осенью семьям дают сахарный сироп с антибиотиками, проводят смену гнезд.

Меры борьбы. При обнаружении болезни на пасеку накладывают карантин, все пчелиные семьи пасеки осматривают для выявления больных. Гнезда таких семей сокращают, хорошо утепляют. Лечат пчел сульфаниломидными препаратами или антибиотиками. Сульфаниломидные средства дают в дозе 1–2 г, антибиотики – 400-500 тыс. ЕД в расчете на 1 л сиропа (1 часть сахара на 1 часть воды).

| Рис. 47. Личинки, погибшие от европейского гнильца: 1 – здоровая личинка; 2 и 3 – изменение внешнего вида личинок, пораженных европейским гнильцом; 4–6 – положение больных личинок в открытой ячейке; 7–9 – изменение внешнего вида больных личинок после запечатывания ячеек; 10 и 11 - корочки погибших личинок. |

Теплый сироп разливают по кормушкам или сотам и ставят на ночь в семьи из расчета 100–150 мл на улочку пчел. Лечебные подкормки возобновляют через 5–7 дн до полного выздоровления пчелиных семей. При сильном поражении применяют перегон семей.

Американский гнилец – инфекционное заболевание взрослых личинок пчел, вызываемое бациллой ларве (Вас. larve). При неблагоприятных условиях возбудитель образует спору, очень устойчивую к химическим и физическим воздействиям. Спора бациллы ларве может сохраняться в природе десятки лет. В воде при кипячении возбудитель погибает через 13 мин. Растворы формалина, карболовой кислоты действуют на него слабо. Возбудитель может жить в пчелиной семье длительное время (в перге, на сотах, в меде). Попадает в организм личинок вместе с кормом. Признаки болезни проявляются вскоре после запечатывания ячеек. Американским гнильцом поражаются преимущественно взрослые личинки в запечатанных ячейках. Иногда поражаются и молодые куколки. Развитию болезни способствуют высокая температура воздуха, отсутствие медосбора и плохие условия содержания пчел.

Главный источник инфекции – больные и погибшие личинки и зараженный корм. От больной семьи к здоровой болезнь передается через пчел-воровок, блуждающих пчел и трутней, а также при перестановке рамок. Болезнь может распространяться пчеловодом.

Переносу инфекции на другие пасеки и в другие районы способствуют продажа и пересылка семей с больных пасек.

Признаки болезни. Пестрота (решетчатость) расплода. Крышечки ячеек с пораженными личинками становятся плоскими и продырявленными. Больные личинки теряют перламутровый цвет, исчезает членистость. Погибшая личинка, разлагаясь, превращается в вязкую гнилостную массу, которая тянется в виде длинной тонкой нити. Такой массе присущ запах испорченного столярного клея. Высохшая личинка темнеет и прилипает к нижней стороне ячейки (рис. 48).

Диагноз ставят на основании бактериологического исследования в лаборатории.

Предупреждение болезни. Создать хорошие условия содержания семей и ухода за ними. Во время сильной жары увеличивать вентиляцию и затенять ульи. Проводить ежегодное обновление гнезд путем замены старой суши вновь отстроенной. Покупать новые семьи и новых маток только с заведомо здоровых пасек.

| Рис. 48. Личинки и куколки, погибшие от американского гнильца: 1 – крышечка ячейки над здоровым расплодом; 2 – вдавленная крышечка над больным расплодом; 3 и 4 – продырявленные крышечки над пораженным расплодом; 5 – корочка погибшей личинки; 6 – корочка погибшей куколки; 7 – здоровая личинка; 8–11 – пораженные личинки; 12 – высохшие остатки погибшей личинки (корочка); 13 – здоровая куколка; 14–17 - пораженные болезнью куколки; 18 - остатки погибшей куколки (корочка). |

Меры борьбы. После уточнения диагноза на пасеку накладывают карантин. Проверяют все семьи и выявляют пораженные. При небольшом количестве больных семей последних изолируют от здоровых, разместив на расстоянии 5–7 км от ближайших пасек. Пчел из больных семей перегоняют в новые, продезинфицированные ульи на рамки, оснащенные листами вощины. Одновременно пчел подкармливают натриевой солью норсульфазола в дозе 1 г на 1 л 50%-ного сахарного сиропа или сульфантролом – 2 г на 1 л сиропа. Лечебное средство предварительно растворяют в 10–20 мл воды, а затем добавляют к готовому теплому сиропу. Антибиотики применяют 400–500 тыс. ЕД на 1 л сиропа. Лечебный сироп дают из расчета 100-150 мл на улочку пчел через 5–7 дней до выздоровления семей. Водными растворами антибиотиков, а также опылением можно непосредственно обрабатывать пчел и соты. Расплод от перегнанных семей выращивают отдельно в специальных семьях, после чего пчел перегоняют в новый улей. Одновременно с лечением проводят дезинфекцию всех ульев, мелкого инвентаря и других предметов, которые соприкасались с больными семьями. Ульи хорошо очищают от грязи, обжигают огнем паяльной лампы до легкого побурения, промывают горячим зольным щелоком и просушивают на солнце.

Металлические предметы дезинфицируют кипячением в течение 30 мин в 3%-ном растворе кальцинированной соды. Утепляющий материал кипятят в течение 30 мин в 3%-ном растворе кальцинированной соды и высушивают на солнце. Ульевой сор, мертвых пчел сжигают.

Аскосфероз (известковый или меловой расплод) – заболевание взрослых личинок и куколок трутней и рабочих пчел, вызываемое грибком аскосфера апис (Ascosphaera apis). Споры грибка устойчивы к химическим воздействиям и внешней среде и сохраняют жизнеспособность в течение длительного времени. Появление расплода и повышение температуры в гнезде пчелиной семьи весной создают условия для быстрого размножения грибка. Развитие мицелия начинается в эпителиальных клетках средней кишки. Личинка значительно увеличивается в размерах и гибнет при прорастании грибка через ее тело. При запечатывании личинки мицелий прорастает через крышечку ячейки. Погибшая личинка высыхает в виде комочка белого циста, напоминающего кусочек извести или мела.

Признаки болезни. Аскосфероз легко распознается по высохшим комочкам личинок, которые обнаруживаются как в ячейках сотов, так и на дне улья, на прилетной доске и перед ульем. На ранней стадии развития заболевания аскосфероз распознается по пушистому налету мицелия, покрывающему пораженных личинок и куколок пчел.

Распространение болезни. Возбудитель болезни передается больными пчелами и трутнями, которые залетают в чужие ульи. Можно передать заболевание и через инфицированные соты, в том числе с кормом (медом и пергой), ульи и другой инвентарь.

Предупреждение болезни. Необходимо создать хорошие условия содержания семей и ухода за ними. На пасеке иметь сильные семьи, которые более устойчивы к заболеваниям. Выполнять ветеринарные и санитарно-гигиенические требования. Проводить постоянно замену старой суши вновь отстроенной и не допускать переохлаждения гнезд пчелиных семей.

Меры борьбы. При обнаружении аскосфероза на пасеке нужно осмотреть все пчелиные семьи и установить степень распространения заболевания. Семьи, неблагополучные по аскосферозу осматриваются отдельно от здоровых семей с последующей дезинфекцией используемого инвентаря, оборудования и одежды пчеловода. Сильно зараженные соторамки изымаются и перетапливаются на воск. Ульи от больных семей тщательно дезинфицируются.

Хороший результат в борьбе с аскосферозом пчел дает перегон пчел от больных семей в новые ульи с сотами или вощиной, свободными от возбудителя этого заболевания. Сразу после перегона пчел обрабатывают химическими препаратами, используемыми против аскосфероза, а семьям дают лечебный корм Оставшийся расплод с небольшим количеством пчел концентрируют в большеобъемные ульи, и по мере выхода молодых пчел формируют новые семьи также, как и предыдущие. Рамки после выхода расплода перетапливаются на воск или дезинфицируются.

Для лечения пчелиных семей от аскосфероза чаще других препаратов применяют нистатин и аскосан. Весной на основе нистатина готовят лечебный сироп из расчета 0,5 л (1:1) на одну улочку пчел при содержании 100 тыс. ЕД нистатина. Летом хороший результат можно получить при опрыскивании слабоконцентрированным сиропом или опылением сахарной пудрой, имеющих то же количество нистатина, соторамок с пчелами, расплодом, кормом, вынутых из гнезда пчелиной семьи.

При обработке пчелиных семей аскосаном готовят смесь из 1 г препарата и 100 г сахарной пудры, которой затем опыляют все соторамки семьи с обеих сторон при расходе смеси 5–6 г на один сот. При отсутствии на пасеке сахарной пудры, для обработки как аскосаном, так и нистатином, можно использовать муку тонкого помола, важно только, чтобы концентрация действующего начала на одну рамку сохранялась.

Многие пчеловоды при профилактике и лечении пчел от аскосфероза используют растительные средства, в частности, по мнению многих практиков неплохой эффект дает чеснок, листья, стебли и головки которого разминают и кладут на верхние бруски соторамок.

Инвазионные болезни

Нозематоз (заразный понос) – заболевание взрослых пчел, вызываемое одноклеточным паразитом ноземой (Nosema apis L.). Споры ноземы сохраняют свою жизнеспособность в течение многих лет. В организм пчелы они попадают с кормом. В средней кишке из споры выходит зародыш паразита и внедряется в эпителиальные клетки кишечника, где происходит размножение паразита с последующим образованием спор, которые вместе с испражнениями выбрасываются наружу.

Размножается паразит нозема путем прямого деления, быстро заполняя эпителиальные клетки и разрушая их, в результате чего нарушается процесс пищеварения и происходит гибель пчел.

Болеют нозематозом рабочие пчелы, матки и трутни. Болезнь развивается в конце зимы и достигает своего максимума в апреле-мае. Развитию болезни способствуют питание пчел падевым медом, продолжительная зимовка в неблагоприятных условиях.

Признаки болезни. Понос и большая гибель пчел в конце зимовки. После выставки из зимовника семьи слабеют, в некоторых гибнут матки. Средняя кишка пчел беловатого цвета. Точный диагноз можно поставить на основании микроскопического исследования.

Распространение болезни. Возбудителей болезни переносят больные пчелы, которые пачкают испражнениями соты, рамки, мед. На пасеке заболевание распространяется пчелами-воровками, а также при перестановке рамок из больных семей в здоровые.

Предупреждение болезни. Перед подготовкой пчел к зимовке падевый мед заменяют цветочным или густым сахарным сиропом. Последний нужно скармливать после прекращения медосбора, чтобы его переработали старые, участвовавшие в медосборе пчелы. К зимовке готовят сильные семьи с большим количеством молодых пчел. На пасеках, пораженных нозематозом, при скармливании сахарного сиропа осенью в него нужно добавить фумагилин из расчета один флакон препарата (500 мг действующего начала) на 25 л сиропа. Потребление пчелами этого корма зимой в значительной степени снижает пораженность пчел нозематозом.

Меры борьбы. При выявлении больных семей проводят ранний очистительный облет, удаляют из гнезда недоброкачественный корм и заменяют его цветочным медом или сахарным сиропом. Весной пчел перегоняют в продезинфицированные ульи. Испачканные соты (без расплода) заменяют чистыми. Принимают меры для наращивания молодых пчел.

Лечат пчел фумагилином ДЦГ. На 25 л сиропа расходуют один флакон антибиотика. Подкармливают семьи весной 3–4 раза через неделю из расчета 200 г лечебного сиропа на улочку пчел.

На больших пасеках вместо сахарного сиропа целесообразно использовать медово-сахарное тесто, которое готовят из сахарной пудры (80%) и жидкого меда (20%). Компоненты тщательно перемешивают и к ним на каждые 5 кг добавляют один флакон фумагилина ДЦГ или фумидила Б. Лечебное тесто дают пчелиным семьям на бумаге сверху верхних брусков соторамок из расчета 150 г на улочку пчел.

Удобен в применении весной в профилактической и лечебной целях нозематол, которым в виде аэрозоли опрыскивают соторамки. Лечебный курс составляет 3–4 обработки через каждые 4 дня.

Вместе с лечебными мероприятиями необходимо проводить дезинфекцию. Деревянные предметы дезинфицируют 2%-ным горячим зольным щелоком. Ульи очищают и обжигают, до побурения. Соты дезинфицируют 80%-ной уксусной кислотой. Для этого помещают их в корпус улья, поверх планок кладут вату, на которую выливают кислоту (200 г на 12-рамочный улей). Улей плотно закрывают и оставляют при температуре 16–18°С на 3 сут, после чего соты хорошо проветривают на открытом воздухе. Можно также дезинфицировать соты увлажнением из гидропульта 4%-ным раствором формалина с последующей их выдержкой в течение 4 ч в плотно закрытых ящиках. Затем соты опрыскивают 1%-ным раствором нашатырного спирта и просушивают на воздухе в тени.

|

Акарапидоз (клещевая болезнь) – болезнь органов дыхания взрослых пчел, вызываемая микроскопическим клещом акарапис Вуди (Acarapis Woodi). Клещ овальной формы, у него четыре пары ножек и колюще-сосущий ротовой аппарат (рис. 49). Он паразитирует в грудных трахеях, у основания крыльев взрослых пчел. Клещи питаются гемолимфой пчелы. В трахеях, пораженных акараписом, нарушается кровообращение и происходит некроз отдельных участков трахеи. Сильнее всего поражаются участки трахей около крыльев. Больная пчела теряет способность летать, слабеет и погибает. Клещ акарапис живет только в теле пчелы, во внешней среде он быстро погибает, в трупах пчел сохраняется не более 5 дн. Заболевание развивается зимой и реже летом, после длительной ненастной погоды, когда пчелы сидят плотным клубом. В этот период клещи легко могут переползать от одной пчелы к другой.

Рис. 49. Возбудители инвазионных болезней:

1 – клеш акарапис; 2 – насекомое браула; 3 - клещ варроа

(самка) – возбудитель варроатоза.

Признаки болезни. Болезнь обнаруживается весной, после выставки семей из зимовника. Пчелы пытаются взлететь, падают и расползаются по пасеке. У больных пчел изменяется естественное расположение крыльев: они как бы вывернуты в разные стороны. Для диагноза от пораженных семей отбирают по 50 ползающих пчел, которых отправляют в ветеринарную лабораторию для исследования. После уточнения диагноза на эту и другие пасеки в радиусе 5 км накладывают карантин.

Источник инвазии – больные пчелы. Клещи проникают в здоровую пчелу только при непосредственном контакте с больными. Распространению акарапидоза по пасеке способствуют пчелиное воровство и роение.

Предупреждение болезни. На пасеках содержат сильные семьи. Зимовку проводят в сухих зимовниках. Место для пасек выбирают на возвышенных местах. Пчелиные семьи приобретают с заведомо здоровых пасек.

Меры борьбы. Если на пасеке обнаружено несколько больных семей, то их лучше уничтожить, чтобы болезнь не распространилась. Все пчелиные семьи неблагополучной пасеки весной лечат аэрозолями акарицидных препаратов – фольбекса, тедиона, акпина. Перед лечением из гнезда удаляют крайние кормовые рамки и образуют свободное пространство, сверху гнезда кладут бумажные листы, щели улья, стыки между магазином и корпусом замазывают глиной и заклеивают бумагой. Лечат семьи вечером после возвращения всех пчел в ульи. Тлеющие таблетки тедиона вводят на специальных металлических пластинках через нижний леток на середину дна улья десятикратно через сутки по 1 г на семью с 5-часовой экспозицией.

Бумажную полоску фольбекса или акпина перегибают, зажигают с обоих концов и в тлеющем виде вводят в свободное пространство гнезда через нижний леток или потолок. Закрыв и замазав нижний леток, улей выдерживают в таком состоянии 30 мин.

Варроатоз – опасная инвазионная болезнь пчел, вызываемая клещом варроа якобсони (Varroa jacobsoni) (см. рис. 76). Распространена в странах Юго-Восточной Азии (Китай, Япония), где разводят среднюю индийскую пчелу, а в нашей стране – на Дальнем Востоке. Первоначально была обнаружена у средней индийской пчелы, от которой затем перешла и на медоносную пчелу. За короткий срок варроатоз получил широкое распространение. Он наносит огромный ущерб пчеловодству. Клещ варроа поражает личинок, куколок, взрослых рабочих пчел, трутней и маток, питаясь их гемолимфой.

Самка коричневого цвета, покрыта волосками; длина ее тела 1,1 мм, ширина 1,6 мм. Самец молочно-белого цвета; длина его тела 1,0 мм и ширина 0,9 мм. У клеща 4 пары конечностей, колюще-сосущий ротовой аппарат. Самцы погибают вскоре после спаривания, а самки живут летом около 2–3, а зимой около 5–7 мес. Самка откладывает прозрачные яйца в ячейках со взрослыми личинками трутней и рабочих пчел. Через 2 дн из яйца выходит протонимфа, а из нее дейтонимфа. Цикл развития со времени снесения яйца до взрослого клеща длится у самок 8–9 дн, у самцов 6–7 дн. Спаривание самцов с самками происходит на печатном трутневом расплоде или расплоде рабочих пчел. На всех стадиях развития (кроме яйца) клещи питаются гемолимфой пчел, трутней, их личинок и куколок. На одной пчелиной куколке иногда насчитывали более 20 клещей, а на трутневой и того больше. В таких случаях куколки погибают или происходит неправильное их развитие – появляются бескрылые, безногие, уродливые насекомые, трутни и матки утрачивают способность к спариванию. Пчелы, пораженные клещом, живут недолго, что особенно пагубно отражается на результатах зимовки семей. На фоне варроатоза чаще появляются и другие инвазионные и инфекционные болезни.

Признаки болезни. Рост, развитие и продуктивность пораженной варроатозом семьи резко снижаются, такие семьи слабеют и гибнут. Диагноз болезни устанавливают на пасеке при осмотре семей, трутневого и пчелиного расплода. На брюшке и груди пчел можно обнаружить клещей, а на куколках, извлеченных из ячеек пинцетом, – яйца, протонимфы, дейтонимфы и взрослых паразитов. Клещей легко обнаружить в соре на дне улья. Для лабораторного исследования направляют сор со дна ульев, мертвых пчел и кусочки запечатанного расплода (желательно трутневого).

Болезнь распространяется в пределах пасеки через блуждающих пчел, пораженных клещом, при переносе рамок с расплодом и пчелами из больных семей в здоровые. На большие расстояния болезнь распространяется при продаже больных семей и маток, с улетающими роями и при кочевке пасек.

Согласно многолетним наблюдениям за развитием варроатоза, в первые два года после заражения, пока популяция клещей немногочисленна, резкого отрицательного влияния на развитие семей они не оказывают. Ослабление и гибель пчелиных семей обычно начинаются через 2–3 года после заражения. Поэтому очень важно своевременно установить появление клещей в семьях и немедленно принять меры по борьбе с варроатозом.

Меры борьбы. При обнаружении первых случаев заболевания варроатозом на свободной от этой болезни местности все семьи неблагополучной пасеки уничтожают, соты перетапливают, а ульи и рамки тщательно дезинфицируют. При обнаружении варроатоза на пасеках, находящихся в районах, неблагополучных по этой болезни, проводят комплекс мероприятий по предупреждению дальнейшего ее распространения и лечению пчелиных семей.

Для борьбы с варроатозом используют химические препараты, однако ни один из них не обеспечивает полного излечения пчелиных семей от этой болезни. Практика пчеловодства свидетельствует о том, что только сочетание зоотехнических методов борьбы с химиотерапией и охват всех пчелиных семей района, неблагополучного по этой инвазии, дают возможность свести до минимума ущерб от варроатоза и добиться высоких показателей по развитию и продуктивности пчелиных семей. Первостепенное значение для предупреждения варроатоза имеет создание оптимальных условий кормления и содержания пчелиных семей, строгое соблюдение зоогигиенических, зоотехнических и санитарно-ветеринарных правил.

Во многих случаях ветеринарный персонал и специалисты по пчеловодству, увлекаясь химиотерапией, недооценивают значение зоотехнических мероприятий в борьбе с этой инвазией. Между тем некоторые из рекомендуемых противоварроатозных химических препаратов, вводимых в семьи, попадают в мед, пергу, личиночный корм, что неблагоприятно отражается на состоянии пчел. Зоотехнические методы профилактики и борьбы с варроатозом имеют в этом отношении явные преимущества, в комплексе с тепловой обработкой и химиотерапией их нужно использовать в первую очередь. К наиболее эффективным приемам этого метода относят следующие:

Улавливание и уничтожение клещей, падающих на дно улья. При низких температурах, когда пчелы не вылетают из улья, клещи прикрепляются к нижней части брюшка между его сегментами. При потеплении и повышении температуры в гнезде, особенно в жаркую погоду, они легко перемещаются на теле пчелы, переходят с одной особи на другую и, срываясь с тела пчел, падают на дно улья. Упавший на дно улья клещ не в состоянии самостоятельно подняться на сот, но может прикрепиться к телу пчел, находящихся на дне улья. На этом основан метод улавливания и уничтожения клещей. Он заключается в следующем: в ульях с отъемным дном между ним и корпусом устанавливают подкрышник или подставку высотой 5-6 см. Сверху подставки набивают металлическую сетку с ячейками размером 2–3 мм, через которые клещи легко осыпаются на дно, а пчелы пройти не могут. Леток улья устанавливают на уровне сетки. В нижней части подставки с передней или задней стороны вырезают во всю ширину щель высотой 5–8 мм, через которую можно вставлять (и вынимать) лист картона. Его верхнюю поверхность смазывают вазелином, к которому прилипают сорвавшиеся на дно клещи.

Заводы пчеловодного инвентаря выпускают специальные клещеуловители, представляющие собой противень из жести, покрытый ме-таллической сеткой с ячейками около 3 мм. Размеры клещеуловителя для двенадцатирамочных и двухкорпусных ульев 440x400x12 мм, для многокорпусных – 440 х360х 12 мм. Внутреннюю поверхность противня смазывают вазелином. Время от времени его чистят.

Уничтожение клещей в трутневом расплоде. Известно, что на одном и том же соте в трутневых ячейках бывает в 10–15 раз больше клещей, чем в пчелиных. С этой целью проще всего использовать строительные рамки. С наступлением поддерживающего медосбора пчелы охотно строят трутневые соты, и матка откладывает в них яйца. После запечатывания трутневого расплода соты вместе с клещами через каждые 15 дн вырезают и перетапливают на воск. Так поступают в течение всего активного периода жизни пчелиной семьи, пока в природе продолжается медосбор и пчелы строят соты. Некоторые пчеловоды отстроенные пчелами трутневые соты не уничтожают, а с отобранного печатного трутневого расплода срезают крышечки ячеек вместе с головками трутней и их личинок, после чего вытряхивают расплод вместе с клещами. Соты в таком случае сохраняются для повторного использования, причем выводить трутней и удалять клещей можно и при отсутствии медосбора, когда пчелы не строят соты.

Вместо целых строительных рамок можно использовать комбинированные, в верхней части которых отстроены соты с пчелиными ячейками, а в нижней – с трутневыми. Для этого в гнездо пчелиной семьи ставят сот в меньшей по высоте рамке (например, в улей на рамку 435x300 мм ставят рамку высотой 230 мм). Сот в этой рамке будет использован для выращивания пчелиного расплода, а под ним пчелы отстроят сот с трутневыми ячейками, в которых и будут выращивать трутней. После запечатывания трутневого расплода его вырезают и поступают с ним так, как описано ранее.

Некоторые пчеловоды в нижней части гнездовых рамок вырезают окно размером 10x15 см, в котором пчелы отстраивают трутневые ячейки. Можно вставить в такое окно кусок заранее отстроенного трутневого сотика.

Верхние бруски строительных рамок и рамок с трутневыми сотами целесообразно пометить яркой краской. Важно также помнить, что если не удалить трутневый расплод до выхода трутней, то численность клещей варроа в пчелиной семье резко возрастет за счет паразитов, выросших в трутневых ячейках.

Отбор расплода и формирование безрасплодных отводков. Все пчелиные семьи на пасеке разделяют на три равные группы сильных, средних и слабых семей. В конце мая от группы сильных семей отбирают весь расплод, а пчел каждой семьи со всех сотов стряхивают в кассе

|

|

|