|

Большие пассажирские суда . . . . Средние и малые пассажирские суда Большие сухогрузные суда . . . . Средние » » . . . . 7 глава

|

|

|

|

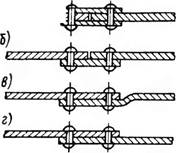

Многорядные заклепочные соединения, как правило, имеют цепное расположение заклепок; шахматная клепка допускается только на малых судах. Чтобы обеспечить плотность заклепочных швов, их чеканят.

| Рис 6.52. Типы заклепочных соеди неннй: а — внакрой; б — внакрой с фланжировкой; в — встык на одной стыковой планке; г — встык на двух стыковых планках |

Кроме сварных и заклепочных соединений, в судостроении применяют также болтовые, гужонные и шпилечные соединения. С помощью болтов соединяют некоторые съемные листы, фундаменты и т. п.

Гужоны представляют собой заклепки большого диаметра с нарезкой и потайной головкой, имеющей в верхней плоскости квадрат под ключ. Их применяют прн соединении листов большой толщины, а также в тех местах, где установка заклепок затруднительна. После ввертывания гужона его верхнюю часть срубают и головку зачеканивают. В последнее время гужоны стали заменять электрозаклепка ми.

Рис. 6.54. Типы заклепочных швов: а — цепной однорядный; б — цепной многорядный; в — шахматный многорядный

Рис. 6.54. Типы заклепочных швов: а — цепной однорядный; б — цепной многорядный; в — шахматный многорядный

|

6 Е. г. Фрид 161

Шпильки применяют для крепления крышек горловин, досок деревянного палубного настила, изоляции и т. д. Шпильки, в отличие от болтов, имеют нарезку с двух сторон и ввертываются одним концом в деталь. Часто применяют приварные шпильки.

Контрольные вопросы

1. Какие силы действуют на плавающее судно?

2. Что обеспечивает общую и местную прочность судна?

3. Назовите основные системы набора корпуса. Их отличительные особенности.

4. Расскажите о конструкции днищевого перекрытия с двойным дном.

5. Назовите основные типы флоров.

6. Как подкрепляют борт судов ледового плавания?

7. Для чего предназначаются главные поперечные переборки, какова их конструкция?

|

|

|

8. Расскажите о типах штевней.

9. Какова конструкция фундаментов под главные механизмы?

10. Перечислите основные типы сварных соединений. Чем они различаются?

Глава седьмая

СУДОВЫЕ УСТРОЙСТВА И ДЕЛЬНЫЕ ВЕЩИ

Судовые устройства служат для обеспечения необходимых эксплуатационных и навигационных качеств судна.

К основным судовым устройствам, которыми оборудуют почти все суда, независимо от их типа и назначения, относятся: рулевое, якорное, швартовное, кранцевое, шлюпочное, грузовое, буксирное, леерное, теитовое и др. Кроме того, на некоторых судах специального назначения — лесовозах, контейнеровозах, паромах, судах с горизонтальной грузообработкой, лихтеровозах, а также промысловых, гидрографических, исследовательских судах, судах технического флота — применяют различные дополнительные устройства, обеспечивающие выполнение специальных задач. К ним относятся устройства для крепления палубного леса, контейнеров, автомашин, вагонов, аппарельные и промысловые устройства, устройства для спуска и подъема забортных аппаратов (СПУ), подводного бурения, цементировки скважин, укладки трубопроводов и подводного кабеля, устройства для очистки поверхности моря, дноуглубительных работ, лядовые устройства (для откидывания и закрывания днищевых дверец грунтоотвозных шаланд и саморазгружающихся землесосов) и т. п. Расположение основных судовых устройств показано на рис. 7.1. Судовые устройства работают с помощью механизмов, называемых обычно палубными, так как большинство из них находится на палубах. Привод этих механизмов может быть

Рис. 7.1. Расположение основных судовых устройств.

1 — рулевое: 2 — буксирное; 3 — швартовное; 4 — грузовое; 5 — шлюпочное; 6 — якорное; 7 — подруливающее

электрическим, гидравлическим, электрогидравлическим, паровым или дизельным.

|

|

|

Выбор типа привода зависит от эксплуатационных и конструктивных особенностей, определяющих целесообразность применения того или иного вида энергии; большую роль при этом играет принятый на судне тип главного двигателя.

§ 7.1. Рулевое и подруливающее устройства

Рулевое устройство (рис. 7.2), в состав которого входят руль и привод руля, предназначено для управления судном.

Руль (рис. 7.3) состоит из пера и баллера.

Перо — это плоский или, чаще, двухслойный обтекаемый щит с внутренними подкрепляющими ребрами, площадь которого у морских судов составляет 1/40—'/во площади погруженной части ДП (произведения длины судна на его осадку СТ). Внутреннюю полость пера руля заполняют пористым материалом, предотвращающим попадание воды внутрь. Основу пера руля составляет рудерпис — массивный вертикальный стержень, к которому крепят горизонтальные ребра пера руля. Вместе с рудер- писом отливают (или отковывают) петли для навешивания руля на рудерпост (его иногда заменяют жесткой сварной конструкцией).

| 6* |

Б а л л е р — это стержень, при помощи которого поворачивают перо руля. Нижний конец баллера имеет обычно криволинейную форму и заканчивается лапой — фланцем, служащим для соединения баллера с пером руля при помощи болтов. Это разъемное соединение баллера с пером руля необходимо для съема руля

Рис. 7.2. Рулевое устройство.

/ — перо руля; 2 — рудерпис; 3 — бал лер. 4 — нижний подшипник, 5 — упорный подшипник; б — верхний подшипник; 7 — фундамент под рулевую машину; В — рулевая машина; 9 — гельмпортовая труба

Рис. 7.2. Рулевое устройство.

/ — перо руля; 2 — рудерпис; 3 — бал лер. 4 — нижний подшипник, 5 — упорный подшипник; б — верхний подшипник; 7 — фундамент под рулевую машину; В — рулевая машина; 9 — гельмпортовая труба

|

при ремонте. Иногда вместо фланцевого применяют замковое или конусное соединение.

Баллер руля входит в кормовой подзор корпуса через гельм- портовую трубу и поддерживается специальным упорным подшипником, расположенным на одной из платформ или палуб Верхняя часть баллера проходит через второй подшипник и соединяется с румпелем.

В зависимости от расположения руля относительно оси вращения различают (см. рис. 7.3): обыкновенные рули, у которых перо полностью расположено в корму от оси вращения; балансир

Рнс. 7 3. Основные типы рулей: а — обыкновенный; б — баланснрный; в — балансирный подвесной; г — полубаланснрный одновинтового судна

Рнс. 7 3. Основные типы рулей: а — обыкновенный; б — баланснрный; в — балансирный подвесной; г — полубаланснрный одновинтового судна

|

|

|

|

ные рули, у которых перо разделено осью вращения на две неравные части: большая — в корму от оси, меньшая — в нос; полубалансирные рули отличаются от балансирных тем, что балансирная часть сделана не по всей высоте руля.

Балансирные и полубалансирные рули характеризуются коэффициентом компенсации, т. е. отношением площади балансирной части к полной площади руля (обычно он равен 0,25—0,35). Для их перекладки требуется меньше усилий и, следовательно, менее мощная рулевая машина. Однако крепление таких рулей к корпусу судна сложнее, поэтому на тихоходных судах, на которых требуются небольшие усилия для перекладки руля с борта на борт, применяют обыкновенные рули.

Разновидностью балансирного руля является широко известный руль типа Симплекс (рис. 7.4) со съемным неподвижным шпинделем, заменяющим рудерпост, на который навешивают перо руля. Эти рули более надежны, обладают большей жесткостью крепления к корпусу судна и их удобнее демонтировать.

Привод руля состоит из механизмов и устройств, предназначенных для перекладки руля на борт. В их число входят рулевая машина, рулевой привод, т. е. устройство для передачи вращающего момента от рулевой машины к баллеру, и привод управления рулевой машиной (рулевая передача). По Правилам Регистра СССР каждое морское судно должно иметь три привода, действующих независимо друг от друга на руль: основной, запасной и аварийный. Обычно для основного привода применяют рулевые машины, а запасной и аварийный делают ручными, за исключением судов, у которых диаметр головы баллера руля больше 335 мм, а также пассажирских судов с диаметром головы баллера более 230 мм; для них требуется механический запасной привод. Рулевую машину обычно размещают в специальном румпель- ном отделении, поблизости от руля, а на малых судах и катерах — в посту управления судном.

|

Рис. 7.4. Балансирный руль типа Симплекс.

Рис. 7.4. Балансирный руль типа Симплекс.

|

| I — перо руля; 2 — лапа баллера: 3 — неподвижный шпиндель |

В качестве приводов для рулевых машин в настоящее время используют электродвигатели, электрогидравлические, гидравлические и, реже, паровые машины. Наиболее распространены электрогндравлические машины (рис. 7.5). Мощность рулевой

/ — баллер; 2 — румпель; 3 — цилиндр. 4 — плунжер; 5 — электродвигатель; 6 — масляный насос. 7 — пост управления

|

|

|

машины в основном рулевом приводе должна обеспечить на максимальном переднем ходу судна перекладку руля с 35°одного

борта до 30 на другой борт не более чем за 28 с На небольших судах допускается и ручной основной привод в тех случаях, если при выполнении изложенных выше условий усилие на рукоятке штурвала не превысит 160 кН (16 кгс), а число оборотов штурвала будет не более 25 за одну полную перекладку

Передача на руль усилий, развиваемых в рулевой машине, осуществляется с помощью рулевого привода в виде тросов, цепей или гидравлической системы либо путем жесткой кинематической связи между рулевой машиной и рулем (зубчатые секторы, винты и пр.) Различают румпельный, секторный и винтовой приводы.

Рис. 7.5. Общий вид и схема действия электрогидравлнче- ской рулевой машины.

Рис. 7.5. Общий вид и схема действия электрогидравлнче- ской рулевой машины.

|

| с; |

|

Румпельный привод представляет собой одноплечий рычаг — румпель, один конец которого соединен с верхним концом баллера, а другой — с тросом, цепью или гидросистемой, предназначенными для связи с рулевой машиной или постом управления

Рнс. 7.6. Рулевые приводы: а — рум- пельный; б — винтовой; в — секторный.

/ — перо руля; 2 — баллер; 3 — румпель. 4 — штур трос; 5 — зубчатый сектор; 6 — пружинный амортизатор. 7 — винтовой шпиндель; 8 — ползун

(рис. 7.6). Этот привод, называемый иногда продольно- румпельным, применяют на небольших судах, а также спортивных и несамоходных судах внутреннего плавания. В отличие от него поперечно-рум- п е л ь н ы й привод представляет собой румпель в виде двух- плечего рычага. Он широко распространен на крупных судах, обслуживаемых четырехплунжер- ными гидравлическими рулевыми машинами.

Секторный привод широко применяют при передаче усилий на руль от электрических рулевых машин. В этом случае находящаяся в зацеплении с сектором шестерня вращается от электродвигателя. Для компенсации ударных нагрузок на руль в секторе устанавливают пружинные компенсаторы.

Винтовой привод обычно бывает запасным, его ставят непосредственно у руля в румпельном отделении. Вращение от штурвала передается винтовому шпинделю, имеющему по концам резьбу противоположных направлений. Перемещающиеся при вращении шпинделя ползуны с правой и левой резьбой через систему тяг воздействуют на плечи поперечного румпеля, насаженного на баллер руля, Винтовой привод компактен и позволяет снизить до необходимого предела усилия на штурвал благодаря возможному большому передаточному числу. Недостатком его является более низкий КПД из-за потерь прн трении винтовой пары.

|

|

|

в) *

|

|

Привод управления рулевой машиной (рулевая передача) служит для передачи команд из рулевой рубки на рулевую машину, находящуюся обычно на большом расстоянии от мостика. На современных крупных судах наиболее распространены электрический и гидравлический приводы. Реже применяют тросовый или валиковын приводы.

Рис. 7.7. Активный руль (а) и поворотная насадка (б)

Рис. 7.7. Активный руль (а) и поворотная насадка (б)

|

/ — перо руля: 2 — винт подруливающего устройства: 3 — гидравлический двигатель: 4 — баллер: 6 — трубопровод; В — гребиой виит; 7 — поворот ная насадка

Положение пера руля контролируется специальными указателями Дня обеспечения бесперебойной работы рулевого устройства пост управления машиной дублируют, располагая запасный пост в румпельном отделении или рядом с ним.

На малых судах, не имеющих рулевых машин, перекладка руля вручную при вращении штурвала выполняется с помощью штуртросовой проводки, состоящей из троса, прикрепленного с двух сторон к румпелю и проведенного через направляющие ролики от румпеля к штурвалу. Закрепленные на барабане штурвала штуртросы при вращении штурвала навиваются на барабан нли сматываются с него, усилие передается на румпель, а затем на руль. Для устране ния возникающей при повороте румпеля слабины штуртроса в схему вводят пружинные компенсаторы нли ползуны, перемещающиеся вдоль румпеля.

Разновидностью ручного привода с секторной передачей усилия на баллер руля является валиковая передача. Она состоит из нескольких валикоз, соединенных при помощи муфт и карданных шарниров, а в местах крутых изломов — коническими передачами. Вращение от штурвала через валиковую передачу сообщается шестерне, сцепленной с сектором руля. Валиковая передача обладает большим КПД, чем штуртросовая.

Дополнительные средства управления. Для улучшения маневренности судна на малых ходах, когда обычное рулевое устройство недостаточно эффективно, особенно при швартовке судна у пирса и движении в узких местах (каналы, шхеры, ограниченный фарватер), устанавливают дополнительные средства управления: носовые рули, а также средства активного управления (САУ) — направляющие насадки, активные рули, подруливающие устройства и вспомогательные движительно- р у левые колонки (ВДРК).

|

Носовой руль размещают в нижней части носовой оконечности. Его применяют на паромах так называемого челночного тнпа, т е плавающих попеременно носом и кормой. Широкого распространения не получил.

Рис. 7.8. Подруливающее устройство (а) и вспомогательная движительио-рулевая колонка (б)

Рис. 7.8. Подруливающее устройство (а) и вспомогательная движительио-рулевая колонка (б)

|

Активный руль (рис. 7.7, а) — это небольшой гребиой виит, установленный в пере обычного руля и приводимый в действие от электродвигателя, расположенного либо непосредственно вместе с ним в пере руля, либо в баллере. При перекладке руля с работающим в нем греб ым винтом последний создает упор, поворачивающий кормовую оконечность судна, даже если оно не имеет хода.

Работающий гребиой винт активного руля может также сообщать судну малый ход вперед. Активные рули применяют на траулерах, паромах, исследовательских и других судах. Недостатком их является вызываемое дополнительное сопротивление движению судна на полном ходу и в связи с этим некоторое снижение скорости.

Поворотная насадка (рис. 7.7, б) представляет собой кольцеобразное тело, укрепляемое на баллере, ось которого расположена в плоскости диска гребного винта. При повороте насадки (устанавливаемой вместо руля) отбрасываемая гребным винтом струя воды отклоняется, что и вызывает поворот судна. Поворотная насадка не только значительно улучшает поворотливость судна на малых ходах (особенно на заднем), но и позволяет при постоянной мощности увеличить скорость на 4—5 %. Поворотные насадки широко применяют на речных судах, толкачах-буксирах и некоторых рыбопромысловых судах.

|

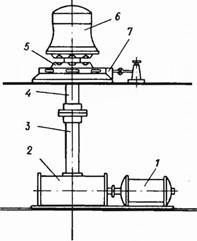

| Вид по стрелке А I без жалюзи) |

Подруливающее устройство (рис. 7.8, а) — это расположенная в носовой (реже, в кормовой) оконечности труба, перпендикулярная к ДП, со сквозными выходами на оба борта, закрываемыми обычно жалюзи. В этой трубе размещают гребиой винт или крыльчатый движитель, образующий направленную перпендикулярно к ДП судна струю воды, создающую упор, под действием которого и поворачивается нос (или корма) судна. При установке двух подруливающих устройств (в носу и корме) эффективность их действия возрастает благодаря возможности одновременной работы в разные стороны. При работе обоих устройств в одном направлении судно может перемещаться лагом, что очень удобно при швартовке у пирса. Подруливающие устройства обеспечивают высокую маневренность в дрейфе и на малых ходах (при скорости не более 2—6 уз), поэтому их обычно ставят на судах, имеющих частые швартовки (например, на пассажирских судах, паромах, спасателях и др.). Подруливающее устройство

на океанских пассажирских лайнерах и крупнотоннажных судах позволяет им входить в порты, подходить к причалу и отходить от него без помощи буксиров В последнее время на некоторых танкерах встречается подруливающее устройство в виде водометного движителя, использующего энергию балластного, или грузового насоса. Интересны также применяемые на некоторых паромах, промысловых и исследовательских судах и на судах технического флота ВДРК — выднигаемые под днищем поворотные колонки с гребным винтом, создающим упор в нужном направлении (рис. 7.8, б).

Как показывают расчеты, для удовлетворительной управляемости на малых ходах подруливающее устройство должно создавать упор, равный 40—60 кН (4—6 кгс) на каждый квадратный метр площади подводной части ДП судна

§ 7.2. Якорное устройство

|

Рис 7.9. Расположение якорного устройства.

/ — брашпиль; 2 — якорная цепь; 3 — винтовой стопор; 4 — клюз якорный; 5 — якорь. 6 — цепная труба; 7 — цепной ящик; 8 — устройство для крепления якорной цепи; 9 — привод экстренной отдачи якорной цепи; 10 — контроллер управления брашпилем; II — цепной стопор

Рис 7.9. Расположение якорного устройства.

/ — брашпиль; 2 — якорная цепь; 3 — винтовой стопор; 4 — клюз якорный; 5 — якорь. 6 — цепная труба; 7 — цепной ящик; 8 — устройство для крепления якорной цепи; 9 — привод экстренной отдачи якорной цепи; 10 — контроллер управления брашпилем; II — цепной стопор

|

Якорное устройство служит для обеспечения надежной стоянки в море, на рейде и в других местах, удаленных от берега, путем крепления за грунт с помощью якоря и якорной цепи. В его со-

|

| Вид снизу |

| Рис. 7.10. Типы якорей: а — адмирали-нскин; С якорь Хо.ма; а Матросова. 1 — веретено: 2 — рог: 3 — лапа; 4 — якорная скоба; 5 — шток; 6 — чека; 7 В — валнк; 9 — штыри |

| — якорь — голова; |

став входят (рис. 7.9): якоря, якорные цепи (канаты), якорные машины, якорные клюзы и стопоры.

Якоря в зависимости от их назначения разделяют на становые, предназначенные для удержания судна в заданном месте, и вспомогательные — для удержания судна в заданном положении во время стоянки на основном якоре. К вспомогательным относится кормовой якорь — стои-анкер, масса которого составляет 1/3 массы станового. Размеры, массу и количество якорей назначают по Правилам Регистра СССР в зависимости от размеров корпуса и надстроек судна. Держащая сила якоря в среднем в 10 раз больше его массы.

Основными частями любого якоря являются веретено и р о г а (л а п ы). Якоря различают по подвижности и количеству лап (до четырех) и наличию штока. К безлапым относят мертвые якоря (грибовидные, винтовые, железобетонные), используемые при установке плавучих маяков, дебаркадеров и других плавучих сооружений.

На морских судах в качестве становых и стоп-анкеров применяют двулапые якоря (рис. 7.10): бесштоковые, с поворотными ла-

Янорь

Рис. 7.И. Элементы якорной цепи. 1 — концевое звено. 2 — вертлюг; 3 — звено обыкновенное; 4 — звено соеднинтельное; 5 — глаголь-гак; б — концевая скоба

Рис. 7.И. Элементы якорной цепи. 1 — концевое звено. 2 — вертлюг; 3 — звено обыкновенное; 4 — звено соеднинтельное; 5 — глаголь-гак; б — концевая скоба

|

пами — якоря Холла, Груэона — и штоковые, с неподвижными лапами— адмиралтейские. Штоковые якоря обладают значительно большей держащей силой, чем бесштоковые (у адмиралтейского она равна 10— 12 массам самого якоря), но наличие штока затрудняет их уборку и отдачу. Поэтому на крупных судах, как правило, применяют тяжелые бесштоковые якоря Холла, легко убираемые в клюзы В последнее время появились якоря повышенной держащей силы — с поворотными лапами и штоком в виде поперечных утолщений на лапах. К этому типу относят, в частности, якорь Мат- росова, применяемый на катерах и буксирах. На малых судах и баржах используют многолапные бесштоковые якоря, называемые кошками. Суда ледового плавания снабжают специальными однолапыми бесштоковыми ледовыми якорями, предназначенными для удержания судна у ледового поля.

Якорная цепь служит для крепления якоря к корпусу судна. Она состоит из звеньев (рис. 7.11), образующих смычки длиной 25—27 м, соединенные одна с другой при помощи специальных разъемных звеньев. Смычки образуют якорную цепь длиной от 50 до 300 м. В зависимости от расположения в якорной цепи различают якорную (крепящуюся к якорю), промежуточные и коренную смычки. Крепят якоря к якорной цени при помощи якорных скоб. Чтобы предупредить скручивание цепи, в нее включают поворотные звенья — вертлюги. Для крепления и экстренной отдачи коренного конца якорной цепи применяют специальные устройства с откидным гаком, так называемым глаголь-гаком, позволяющим легко освободить судно от вытравленной якорной цепи. По Правилам Регистра СССР устройство для быстрой отдачи якорной цепи, устанавливаемое в цепном ящике,должно иметь дистанционный привод управления, выведенный на открытую или другую палубу в доступном месте.

Якорные цепи различают по их калибру — диаметру поперечного сечения прутка звена. Звенья цепей калибром более 15 мм должны иметь распорки — контрфорсы. У крупнейших судов калибр якорных цепей достигает 100—130мм. В походном положении

1 — двигатель; 2 — червячный редуктор; 3 — цилиндрические шестерни; 4 — цепная звездочка; 5 — ленточный тормоз; б — турачка (швартовный барабан); 7 — грузовой вал

якорную цепь хранят в цепном ящике с деревянной обшивкой. Для обеспечения самоукладки якорной цени цепные ящики имеют обычно круглое сечение, диаметр которого составляет около 30—35 калибров якорной цепи.

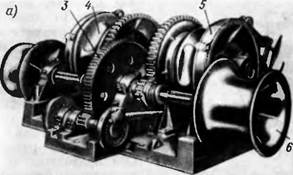

Рис. 7.12. Брашпиль: а — паровой; б — электрический (схема).

Рис. 7.12. Брашпиль: а — паровой; б — электрический (схема).

|

|

Я к о р н ы м Ц машинами для подъема якоря служат лебедки с горизонтальной осью вращения барабана — брашпили (рис. 7.12) —или с вертикальной осью вращения барабана—шпили (рис. 7.13). Брашпиль, устанавливаемый в ДП, обслуживает якорные цепи правого и левого бортов (па супертанкерах применяют полубрашпили — раздельные брашпили, смещенные от ДП к бортам). Отдача якоря происходит за счет собственной массы. При этом во избежание чрезмерного разгона якорная цепь, сматывающаяся через звездочку брашпиля, притормаживается ленточным тормозом. На оси звездочек брашпиля, по ее концам, обычно устанавливают турачки — барабаны для наматывания швартовных тросов при швартовке. Благодаря наличию специальных муфт турачки могут работать при неподвижной звездочке и наоборот. Шпиль обслуживает только одну якорную цепь каждого борта. Механизм шпиля разделяют обычно на две части: верхнюю, состоящую из звездочки со швартовным барабаном и находящуюся

над палубой, и нижнюю, состоящую из двигателя и редуктора, располагаемых под палубой. Тормозят вытравливаемую якорную цепь с помощью колодочного тормоза. Брашпили и шпили имеют электрический, электрогидравлический или паровой привод. В случае необходимости небольшие шпили могут иметь ручной привод. Они приводятся во вращение вручную при помощи вымбовок— съемных деревянных рычагов, вставляемых в выемки швартовного барабана.

Якорные клюзы — палубные и бортовые — служат для направления якорной цепи и уборки якоря. В зависимости от типа и назначения судиа различают клюзы обыч-. ные, открытые и с нишей Обычные клюзы устанавливают на большинстве транспортных, промысловых и вспомогательных судов; их изготовляют литыми или сварными.

Открытые клюзы, представляющие собой массивную отливку с желобом для прохода якорной цепи и веретена якоря, устанавливают в месте соединения палубы с бортом. Их применяют на низкобортных судах, на которых обычные клюзы в виде труб, оканчивающихся бортовыми и палубными раструбами, нежелательны, так как через них на волнении на палубу попадает вода.

Клюзы с нишей в бортовой обшивке позволяют убирать якорь заподлицо с обшивкой, уменьшая тем самым возможность повреждения при движении во льдах, буксировке и швартовках. Их предусматривают па судах ледового плавания, буксирах, спасателях, пассажирских и промысловых судах.

1'ис 7 13 Якорный шпиль. 1 — электродвигатель 2 — редуктор (червячный), 3 — вертикальный вал: 4 — грузовой вал: 5 — цепная звездочка; 6 — швартовный барабан; 7 — колодочный тормоз

1'ис 7 13 Якорный шпиль. 1 — электродвигатель 2 — редуктор (червячный), 3 — вертикальный вал: 4 — грузовой вал: 5 — цепная звездочка; 6 — швартовный барабан; 7 — колодочный тормоз

|

Стопоры (рис. 7.14) предназначены для крепления якорных цепей и удержания якоря в клюзе в походном положении. Для этого используют винтовые кулачковые стопоры, стопоры с закладным звеном (закладные стопоры) и эксцентриковые (на малых судах). Для более надежного закрепления якоря служат дополнительные цепные стопоры — короткие цепные смычки, пропускаемые через якорную скобу и закрепляемые двумя концами к обухам на палубе. С помощью талрепа, включенного в один конец цепи, подтягивают якорь в клюз до плотного прилегания лап к наружной обшивке. Глаголь-гак, включенный в другой конец цени, служит для быстрой отдачи стопора.

|

^ /

|

| Вид А |

Узел I

Узел П

Рис. 7 14. Стопоры якорной цепи а — винтовой; б — закладной; в — цепной стопор крепления по-походному

§ 7.3. Швартовное и кранцевое устройства

Швартовное устройство служит для обеспечения надежной стоянки судна у пирса или около другого плавучего сооружения (судна, бочки, дебаркадера). Крепят, как прлиило, судно, устанавливаемое бортом к стенке (рис. 7.15), с помощью канатов, называемых швартовами. Раньше в качестве шварговов применяли только растительные (сизальские, манильские, на небольших судах — пеньковые) или стальные тросы (имеющие не менее 144 проволочек и 7 сердечников). В последнее время появились более легкие, прочные и долговечные швартовы из волокон капрона, нейлона, полипропилена и других синтетических материалов. На танкерах, перевозящих нефтепродукты 1-го разряда, стальными тросами разрешается пользоваться только на палубах надстроек, если по ним не проходят трубопроводы приема и выдачи груза. Применять на танкерах тросы из искусственного волокна можно только по специальному разрешению Регистра СССР (так как при разрыве таких тросов нередко образуются искры от разрядов статического электричества). Диаметр стального троса или длину окружности растительного троса определяют по Правилам Регистра СССР в зависимости от размеров надводной части корпуса и надстроек судна.

Рис. 7.15. Схема швартовного устройства и расположение швартовов при швартовке лагом

I — брашпиль со швартовными барабанами; 2 — кнехт; 3 — швартовная лебедка. 4 — швартовный клюз; 5 — кнповая планка, 6 — швартовный шпиль, 7 — кормовой продольный швартов (правый и левый); 8 — кормовой прижнмной швартов, 9 — кормовой шлрннг; 10 — носовой шпрннг; 11 — носовой лрнжнмной швартов; 12 — носовые продольные швартовы (правый и левый)

Рис. 7.15. Схема швартовного устройства и расположение швартовов при швартовке лагом

I — брашпиль со швартовными барабанами; 2 — кнехт; 3 — швартовная лебедка. 4 — швартовный клюз; 5 — кнповая планка, 6 — швартовный шпиль, 7 — кормовой продольный швартов (правый и левый); 8 — кормовой прижнмной швартов, 9 — кормовой шлрннг; 10 — носовой шпрннг; 11 — носовой лрнжнмной швартов; 12 — носовые продольные швартовы (правый и левый)

|

В состав швартовного устройства входят кнехты, клюзы, лебедки и шпили (рис. 7.16).

|

|

|