|

Развитие медицинских знаний

|

|

|

|

Неотъемлемой составной частью яркой и своеобразной культуры Древнего Египта было искусство врачевания. Оно возникло из практического опыта народа и в то же время тесно переплеталось с мифологическими воззрениями древних египтян. Дошедшие до нас папирусы медицинского содержания представляют лаконичные практические руководства для врачевателей.

Первые представления о строении человеческого тела (анатомии) египтяне получали из практики бальзамирования, которая свидетельствовала также и о высоких достижениях в области химии (ученые полагают, что современное слово «химия» произошло от древнего названия Египта — «Кемет» или «Кхе-мет» — «черная земля», из которой получали соли и металлы).

Познания древних египтян в области строения тела были достаточно глубокими для своего времени и сравнимы лишь с достижениями древних индийцев, с той существенной оговоркой, что египетские тексты датируются 2-м тысячелетием до н.э., а индийские медицинские трактаты — первыми веками нашей эры.

Уже в середине 2-го тысячелетия до н. э. древние египтяне описали крупные органы: мозг, сердце, сосуды, почки, кишечник, мышцы и т.д. Однако они не подвергали их специальному изучению, что связано, по всей вероятности, с религиозными верованиями. Египтянам принадлежит первое из дошедших до нас описание мозга. Оно приведено в папирусе Э. Смита (движение мозга при открытой травме черепа сравнивается с «кипящей медью»). Древние египтяне заметили, что повреждение мозга вызывает паралич конечностей и, таким образом, положили начало естественнонаучным представлениям о мозге.

Струве В. В. Заупокойный культ Древнего Египта. — Пг., 1919. — С. 7.

Струве В. В. Заупокойный культ Древнего Египта. — Пг., 1919. — С. 7.

|

| Рис. 28. Фрагмент папируса Георга Эберса. Около 1500 г. до н.э. Библиотека Лейпцигского университета |

Особую роль в жизни человека они отводили сердцу и сосудам: «Начало тайн врача — знание хода сердца, от которого идут сосуды ко всем членам, ибо всякий врачеватель, всякий жрец богини Сохмет, всякий заклинатель, касаясь головы, затылка, рук, ладони, ног, — везде касается сердца: от него направлены сосуды к каждому члену...» — говорится в папирусе Г. Эберса1. Таким образом, древние египтяне в середине 2-го тысячелетия до н. э. определяли болезни по пульсации сосудов, т. е. по пульсу, который они наблюдали в разных

|

|

|

точках тела. Известно, что наивысшего расцвета в Древнем мире пульсовая диагностика достигла в Древнем Китае (тексты III в. до н. э. и позднее).

Описывая сердце, египтяне употребляли два термина: «ib» — сердце, желание; и «haty» — сердце, душа. «Когда болеет сердце—иб, боль эта идет от сердца— хати», говорится в папирусе Эберса2. Иными словами, они полагали, что сердце не только придает крови движение, но и является вместилищем души и эмоций.

Причины болезней древние египтяне связывали как с естественными явлениями (нездоровая пища, кишечные паразиты, изменения погоды), так и со сверхъестественными представлениями (например, вселение в тело заболевшего злого духа умершего, которого пытались изгнать неприятными на вкус лекарствами, заговорами и заклинаниями). По свидетельству Геродота, уже в V в. до н. э. египтяне были убеждены в том, что «все людские недуги происходят от пищи». Вот почему «желудок свой они очищают каждый месяц три дня подряд, принимая слабительные средства, и сохраняют здоровье рвотными и клистирами»3 (изобретение клизмы приписывают египтянам).

Самую обширную информацию о внутренних болезнях и лекарственном врачевании в Древнем Египте содержит большой медицинский папирус Г. Эберса (XVI в. до н.э.), обнаруженный в 1872 г. в Фивах и названный по имени изучавшего его ученого (рис. 28). Склеенный из 108 листов, он достигает в длину 20,5 м и вполне оправдывает свое название — «Книга приготовления лекарств для всех частей тела». Папирус содержит 900 прописей лекарственных средств для лечения органов пищеварения, дыхательных путей, уха, горла и носа, ожогов и кровотечений, глазных болезней, кожных, паразитарных и многих других заболеваний. При составлении лекарств широко использовались растения (лук, чеснок, салат, бобы, мак, финики, лотос, гранат, алоэ, виноград, папирус), минеральные вещества (сурьма, сера, железо, свинец, сода, алебастр, глина, селитра) и части тела многих животных4. Так, средство для

|

|

|

1 Культура Древнего Египта. — М.: Наука, 1976. — С. 254—255.

1 Культура Древнего Египта. — М.: Наука, 1976. — С. 254—255.

2 Ринкон-Лоса Э. Некоторые вопросы физиологии сердца в папирусе Эберса // Вопросы исто

рии естествознания и техники. — 1984. — № 1. — С. 91.

3 Геродот. История в девяти книгах / Пер. с древнегреч. Ф. Г. Мищенка. Т. 2. — 2-е изд. — М,

1888. - С. 77.

4 Стучевский И. А. Научная мысль в Древнем Египте // Культура Древнего Египта. — М.:

Наука, 1976. - С. 254-255.

изгнания глистов («умерщвления червей») содержало среди прочих компонентов: косточек фиников — '/8, растения дисарт — '/8) сладкого пива — 25 частей. Пропись заканчивалась словами: «сварить, смешать, выпить — выйдет тотчас». В лекарство от слепоты входили бычья печень и мед. Некоторые прописи были чрезвычайно сложными и включали до 37 составляющих. Основой для приготовления лекарств были молоко, мед, пиво. Многие компоненты лекарственных средств до сих пор не идентифицированы, что значительно затрудняет их изучение.

изгнания глистов («умерщвления червей») содержало среди прочих компонентов: косточек фиников — '/8, растения дисарт — '/8) сладкого пива — 25 частей. Пропись заканчивалась словами: «сварить, смешать, выпить — выйдет тотчас». В лекарство от слепоты входили бычья печень и мед. Некоторые прописи были чрезвычайно сложными и включали до 37 составляющих. Основой для приготовления лекарств были молоко, мед, пиво. Многие компоненты лекарственных средств до сих пор не идентифицированы, что значительно затрудняет их изучение.

В то же время многие рецепты в папирусе Эберса сопровождаются ссылками на магические заклинания и заговоры, которые, как полагали египтяне, с одной стороны, усиливали действие лекарственных средств, а с другой — отпугивали злых духов. В этих же целях в состав лекарств часто включали неприятные на вкус вещества: части хвоста мыши, выделения из ушей свиньи, экскременты и мочу животных и т.д.

Отдельный раздел папируса Эберса посвящен косметическим средствам. В нем приводятся прописи лекарств для разглаживания морщин, удаления родинок, изменения цвета кожи, окраски волос и бровей, усиления роста волос и даже для исправления косоглазия. Для защиты глаз от палящего солнца и некоторых заразных болезней египтяне (как женщины, так и мужчины) покрывали веки зеленой пастой, содержащей соли сурьмы и порошок малахита, при этом глазам придавалась миндалевидная форма. Египтяне носили парики, которые надевались поверх коротко остриженных волос (что способствовало предупреждению вшивости). Парик состоял из множества туго переплетенных косичек и, защищая от палящего солнца, заменял головной убор. Давность этих традиций дает основания считать Древний Египет родиной косметики.

|

|

|

В Древнем Египте были распространены некоторые тяжелые инфекционные (оспа, малярия, чума) и паразитарные заболевания. Об этом свидетельствуют описания историков; оспенные пустулы на коже лица Рамсеса II; палочка чумы, обнаруженная при обследовании мумий, и другие бесспорные научные доказательства. Долина Нила была крупным очагом тяжелых глистных заболеваний — мочеполового и кишечного шистосомозов. Эти болезни описаны под названием ааа в папирусах Эберса, Хёрста, Берлинском и Лондонском. Древние тексты сообщают, что характерными признаками заболевания ааа были наличие червей в организме, появление крови в моче («египетская гематурия»), поражение прямой кишки и понос.

Существование шистосомоза в Древнем Египте подтверждается исследованием египетских мумий (XX династия, XII в. до н.э.), в почках которых обнаружено большое количество кальцифицированных яиц его возбудителя — Schistosoma haematobium.

Сегодня известно, что возбудитель шистосомоза распространяется водным путем через промежуточного хозяина — моллюска. Отсюда понятно, почему сооружение оросительных систем в Древнем Египте способствовало широкому распространению этого заболевания по всей территории страны. Из первоначального ареала в Египте шистосомоз проник на другие территории Африки и Азии. Обширный очаг мочеполового шистосомоза возник в Древней Месопотамии, где также сооружались оросительные системы. В XVI—XVIII вв. он был завезен в Америку. Об этом заболевании писали историки средневекового ара-

|

|

|

боязычного Востока и французские врачи, сопровождавшие Наполеона в его походе в Египет (1799—1801). В настоящее время шистосомозами поражено около 200 млн жителей нашей планеты; свыше 500 млн подвергаются риску заражения. Целенаправленная программа по борьбе с этим заболеванием осуществляется под руководством ВОЗ — Всемирной организации здравоохранения? с 1958 г. по предложению Египта — страны, население которой и сегодня наиболее поражено шистосомозом.

боязычного Востока и французские врачи, сопровождавшие Наполеона в его походе в Египет (1799—1801). В настоящее время шистосомозами поражено около 200 млн жителей нашей планеты; свыше 500 млн подвергаются риску заражения. Целенаправленная программа по борьбе с этим заболеванием осуществляется под руководством ВОЗ — Всемирной организации здравоохранения? с 1958 г. по предложению Египта — страны, население которой и сегодня наиболее поражено шистосомозом.

В Древнем Египте был составлен самый древний из дошедших до нас текстов об оперативном лечении (хирургии) — Большой хирургический папирус Эдвина Смита (XVI в. до н.э.), найденный в 1862 г. в Луксоре и названный именем исследовавшего его ученого. Как отмечалось, ученые полагают, что этот замечательный папирус является копией более раннего текста, составленного в эпоху Древнего царства. В 1930 г. известный американский египтолог Джеймс Генри Брэстед (J. H. Breasted) впервые опубликовал его иератический (полускорописный) текст, транслитерацию в иероглифах и его перевод на английский язык («The Edwin Smith Surgical papyrus») с обширными собственными комментариями в виде отдельного тома (рис. 29).

Текст трактата расположен на папирусной ленте длиной 4,68 м и шириной около 33 см. Он состоит из 17 колонок, в которых описаны 48 случаев травматических повреждений костей черепа, мозга, шейных позвонков, ключиц, предплечья, грудной клетки и позвоночного столба, а также способы их лечения без каких-либо элементов магии и мистики. «За учеными Страны пирамид, — писал в этой связи академик В.В.Струве, — останется навеки неувядающая слава: они первые нанесли удар магическому миропониманию, которое роковым образом парализовало подлинный прогресс культуры человечества... В области медицины, которая была славой Египта и в дни расцвета греческого врачебного искусства, врачи долины Нила были первыми, кто пытался преодолеть магическое мировоззрение, мертвящее мысль и волю человека»1.

Представляя каждый травматический случай, автор папируса Смита дает ему название, описывает признаки повреждения, делает заключение и назначает лечение. Причем в заключении определяется степень тяжести каждого случая и возможность его излечения: «Это болезнь, которую я вылечу» или «Это болезнь, с которой следует бороться», или «Эта болезнь неизлечима»2.

Иными словами, врачебная этика Египта того времени требовала, чтобы врачеватель, осмотрев больного, открыто сообщил ему о предполагаемом исходе лечения в одной из трех фраз: 1) «Это болезнь, которую я могу вылечить»; 2) «Это болезнь, которую я, может быть, смогу вылечить»; 3) «Это болезнь, которую я не смогу вылечить».

|

|

|

В тех случаях, когда излечение представлялось возможным, автор папируса давал четкие рекомендации врачевателю, как ему следует действовать. Например:

«Скажешь ты тому, у кого зияющая рана на голове...: «Это болезнь, которую я буду лечить». После того, как ты зашьешь ему рану, в первый день положи на нее свежее мясо и не бинтуй ее. Заботься о нем до тех пор, пока пройдет время его болезни. Лечи ее (рану) жиром, медом, корпией, пока он (больной) не поправится»3.

1 Культура Древнего Египта. — М.: Наука, 1976. — С. 12.

1 Культура Древнего Египта. — М.: Наука, 1976. — С. 12.

2 Мертц Б. Древний Египет: храмы, гробницы, иероглифы / Пер. с англ. Б. Э. Верпаховского. —

М.: Центрполиграф, 2002. — С. 70.

3 Культура Древнего Египта. — М: Наука, 1976. — С. 258.

|

В то же время в папирусе Смита описаны 16 явно безнадежных случаев травматических повреждений, которые имеют для врача лишь теоретическое значение. Среди них древнейшее описание паралича верхних и нижних конечностей с потерей речи и слуха у больного, которые автор папируса объясняет повреждением мозга: в результате трагического падения человека с большой высоты голова вошла в плечи, позвоночник сломан в трех местах, позвонки вдавлены один в другой.

При лечении переломов древние египтяне применяли деревянные лубки («шины») и тугое бинтование поврежденной конечности льняной тканью, пропитанной смолой.

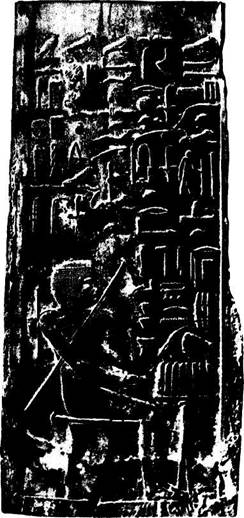

Однако в целом дошедшие до нас источники дают весьма ограниченное представление об оперативных вмешательствах в Древнем Египте: известно о лечении ран (папирус Э.Смита), ритуальном обрезании (рельефы на стенах гробниц и храмов) и о кастрации евнухов для гаремов фараонов.

| Рис. 30. Рельеф на деревянной панели из мастабы зодчего Хеси-Ра — древнейшего из известных в истории врачевателей зубов. Древний Египет. Ill династия. Саккара. XXVIII в. до н.э.Каир. Египетский музей |

Для обозначения пациентов в древнеегипетском языке существовало специальное слово херидес. Буквально оно означало «тот, кто под ножом», но употреблялось и в более широком смысле. Так называли и укушенных змеей, и других больных, нуждавшихся в лечебной помощи «без ножа».

В Древнем Египте издавна существовала профессия врачевателя зубов — «он, который заботится о зубах» (рис. 30).

Болезни зубов и десен описаны в

папирусах Среднего и Нового царств. Исследование мумий показало, что древние египтяне страдали тяжелыми поражениями зубов и надкостницы. Зубную боль и разрушение зуба они объясняли (как и в Древней Месопотамии) наличием «червя, который растет в зубе». Лечение зубов было консервативным. Оно заключалось в прикладывании к больному зубу или деснам лечебных паст и растворов. В папирусе Эберса приведено 11 прописей таких лекарств, которые способствовали оздоровлению полости рта и укреплению зубов, лечили воспаление десен и снимали зубную боль, т. е. оказывали местный лечебный эффект, но не останавливали дальнейшего развития заболевания.

|

Древние египтяне не лечили кариозных зубов и не знали оперативного зубоврачевания, в результате чего были широко распространены тяжелые воспалительные заболевания надкостницы, приводившие к изменениям челюсти (рис. 31) и прижизненному выпадению зубов.

«На египетских кладбищах нередки находки больных зубов, почти выпавших из воспаленных полостей, или кариозных зубов, которые явились причиной обширных заболеваний челюсти. Однако пациент умирал без облегчения, которое могло бы быть результатом простой операции», — писал М.А.Раффер (М.А. Ruffer), долгие годы занимавшийся изучением патологической гистологии древнеегипетских мумий и скелетов1.

| Рис. 31. Верхняя челюсть взрослого египтянина (остеомиелит). Новое царство. По F. Flice Leek |

Даже у фараонов, при которых служили «главные зубоврачеватели Великого дома» (греч. per ao — большой дом; отсюда произошло — фараон), не обнаружено никаких следов пломбирования кариозных полостей, заполнения зубов золотом или другими металлами. Единственным свидетельством использования золота в зубоврачевании в Древнем Египте является находка двух нижних моляров, соединенных тонкой золотой проволокой по линии шеек обоих зубов.

Большое значение в Древнем Египте придавалось соблюдению традиционно установленных гигиенических требований и тесно связанному с ними предупреждению болезней.

Для обеспечения водой в домах горожан сооружали глубокие каменные резервуары — колодцы диаметром от 3 до 5 м. За водой спускались по спиральной лестнице или поднимали ее с помощью шадуфа (устройство типа «журавель»). В некоторых городах обнаружены многочисленные глиняные трубы, пролегающие под землей. Они могли служить как для подачи воды, так и для стока нечистот. Во дворцах фараонов и домах знати имелись ванные и туалетные комнаты, их дворы украшали цветники и сады, пруды и бассейны. Но сохранились они относительно плохо, так как древние египтяне больше заботились о богах и мертвых, которым воздвигали вечные жилища из камня, — сами же жили в домах, построенных из непрочного кирпича-сырца2.

Гигиенические традиции и обычаи предписывали опрятность в быту и умеренность в пище: «Египтяне... пьют только из медных сосудов, которые чистят ежедневно... Платье носят полотняное, всегда свежевымытое, и это составля-

1 LeekF.F. The practice of dentistry in Ancient Egypt //J. of Egypt Archeol. 1967. —Vol. 53. — P. 57.

1 LeekF.F. The practice of dentistry in Ancient Egypt //J. of Egypt Archeol. 1967. —Vol. 53. — P. 57.

2 Монте Л. Повседневная жизнь египтян во времена великих фараонов / Пер. с фр. Ф. Л. Мен

дельсона. — М.: Молодая гвардия: Палимпсест, 2000. — С. 40 — 61.

|

|

ет для них предмет большой заботы. Обрезают себя ради чистоты, предпочитая быть опрятными, нежели красивыми. Жрецы через день стригут себе волосы на всем теле для того, чтобы не иметь на себе ни вшей, ни какой-либо другой скверны во время служения богам. Одежда жрецов только полотняная, а обувь из папируса... Моются они два раза в день и два раза в ночь», — писал Геродот в V в. до н. э.1. «Свинью египтяне считают нечистым животным. И если кто-нибудь, проходя мимо, коснется свиней, то сразу же идет к реке и в одежде, которая на нем, погружается в воду»2.

| Рис. 32. Рельеф с изображением врачевателя, подносящего заболевшему вельможе лекарство, приготовленное на пиве. Древний Египет. По Алансу Норсу |

«Против несметных комаров... возвышенной части страны... строят себе особые спальные помещения в виде башен, куда и забираются спать. Ведь комары от ветра не могут летать высоко»3.

Не случайно эллины (греки) считали египтян «изобретателями» медицины, в особенности медицины предупредительной.

Передача медицинских знаний в Древнем Египте была тесно связана с обучением сложному иероглифическому письму, которое осуществлялось в специальных школах писцов при храмах и высших школах писцов — «домах жизни» (егип. per anh) в крупных городах: Гелиополь, Саис и др. Поскольку знания носили главным образом прикладной характер, в школах обучали математике, архитектуре, ваянию, врачеванию, астрономии, а также тайнам культов и обрядов. Ученики изучали и переписывали древние папирусы, овладевали искусством каллиграфии и стилистики, постигали «правила прекрасной речи» (ораторского искусства). Вместе с тем медицинские знания продолжали передаваться и по наследству — от отца к сыну.

Дома жизни были также и местом хранения древних папирусов, многие из которых считались священными. До нас дошли лишь только третьи или четвертые списки этих древних свитков. Образованного человека в Египте называли «rex hetu» — знающий вещи. Существовал определенный объем знаний, который позволял «узнать знающего по знанию его».

Деятельность врачевателей в Древнем Египте подчинялась строгим правилам морали. Соблюдая их, врачеватель ничем не рисковал даже при неудачном исходе лечения. Нарушение же правил каралось, вплоть до смертной казни.

1 Геродот. История в девяти книгах / Пер. с древнегреч. Ф. Г. Мищенка. Т. 2.

1 Геродот. История в девяти книгах / Пер. с древнегреч. Ф. Г. Мищенка. Т. 2.

1888. - С. 37.

2 Там же. - С. 47.

3 Там же. — С. 95.

■ 2-е изд. — М.,

В Древнем мире египетские врачеватели пользовались всеобщим признанием (рис. 32). Правители многих стран приглашали их на службу ко двору. По свидетельству Геродота персидский царь Кир II Великий (558 — 529 гг. до н.э.) просил фараона Амасиса (570—526 гг. до н.э.) прислать ему «лучшего в целом Египте» врачевателя глаз. «Врачебное искусство, — писал Геродот, — разделено у них таким образом, что каждый врачеватель излечивает только одну болезнь. Поэтому везде у них полно врачевателей; одни лечат глаза, другие — голову, третьи — зубы, четвертые — желудок, пятые — внутренние болезни»1.

В Древнем мире египетские врачеватели пользовались всеобщим признанием (рис. 32). Правители многих стран приглашали их на службу ко двору. По свидетельству Геродота персидский царь Кир II Великий (558 — 529 гг. до н.э.) просил фараона Амасиса (570—526 гг. до н.э.) прислать ему «лучшего в целом Египте» врачевателя глаз. «Врачебное искусство, — писал Геродот, — разделено у них таким образом, что каждый врачеватель излечивает только одну болезнь. Поэтому везде у них полно врачевателей; одни лечат глаза, другие — голову, третьи — зубы, четвертые — желудок, пятые — внутренние болезни»1.

Во времена Геродота в египетские школы принимали хорошо подготовленных состоятельных иноземцев, что способствовало широкому распространению медицинских знаний древних египтян в других странах Древнего мира. Впоследствии выдающиеся философы и писатели античного мира отмечали историческое значение культуры Древнего Египта для становления древнегреческой культуры.

О преемственности египетской медицины говорил и Гомер в эпической поэме «Одиссея»: заботясь о здоровье и силе духа царя Менелая, Елена

...подлить вознамерилась соку,

Гореусладного, миротворящего, сердцу забвенье

Бедствий дающего...

Диева светлая дочь обладала тем соком чудесным;

Щедро в Египте ее Полидамна, супруга Фоона,

Им наделила; земля там богатообильная много

Злаков рождает и добрых, целебных, и злых, ядовитых;

Каждый в народе там врач, превышающий знаньем глубоким

Прочих людей, поелику там все из Пеонова рода.

(Перевод В.А.Жуковского2)

Геродот посетил долину Нила в V в. до н.э., когда древняя культура Египта насчитывала по меньшей мере три тысячелетия и клонилась к закату своей славной истории (в то время как Эллада только вступала в эпоху расцвета — классический период).

К тому времени Египет уже оказал (и на протяжении всей своей истории продолжал оказывать) огромное влияние на развитие культуры и медицины народов Азии, Африки и Европы.

|

|

|