|

Отход от реализма 4 страница

|

|

|

|

И воронкообразная пропасть Ада, и огромная, конической фортун гора Чистилища, и концентрические галереи ангелов и грешников были выстроены с помощью инженеров. Еще более очевиден пример с музыкой. Здесь разум повсеместно жаждет рационализации формы, и сам, когда это необходимо, создает инструменты для ее достижения.

В этой связи полезно обратиться к компьютерной графике. Компьютер — это управляемое устройство и как таково часто ошибочно сравнивалось с человеческим мозгом. Он отличается от мозга по крайней мере в двух важных отношениях. Во-первых, сам по себе компьютер не способен ничего изобрести, а лишь выполняет предписываемые ему команды. Правда, он может создавать такие комбинации, которые не доступны никакому мозгу, и производить на свет такие редкие рисунки, которые приводят художников в восторг и помогают им в работе. Однако ни сочетания символов, ни случайное поведение не равносильны открытию или даже просто размышлению. Во-вторых, компьютер отличается от мозга тем, что он не может организовывать данные на практике или в гештальт-процессе. Эта способность является привилегией восприятия человека и потому входит в арсенал средств художника. Компьютеры, какими мы их знаем сегодня, производят графические образы исходя из комбинаций фиксированных элементов. Они получают информацию, выраженную в битах, и создают только такие изображения и формы, пространственные отношения в которых сводимы к формулам, по которым они были построены. Следовательно, техника компьютерной графики приспособлена в основном к построению геометрических орнаментов. Это счастливая находка для ткачих и дизайнеров тканей и обоев, поскольку теперь не только вся скучная и монотонная часть работы выполняется на компьютерах, но также благодаря тому, что компьютер способен воспроизвести все допустимые комбинации из данного множества элементов, дизайнер получает возможность неограниченного выбора тем для своих рисунков. Однако вместе с тем отдельные виды компьютерной графики, представленные как произведения искусства, слишком часто болезненно напоминают нам о елочных украшениях или о маминых крестиком вышитых изделиях. В таких работах мы нередко ощущаем трогательное несоответствие между сложностью реализованной на компьютере программы и простотой построенных зрительных образов.

|

|

|

Если результат всецело определяется компьютерной программой, то не удивительно, что он вызывает разочарование. В каждом виде искусства такая же сухость свойственна некоторым произведениям так называемого минимального, или концептуального, искусства, порожденным целиком интеллектуальным из-

! 48

мерением. В поисках количественных соотношений, которые позволили бы открыть секрет красоты, художников вело за собой убеждение, что как только счастливая формула будет найдена, за ней последует совершенная композиция. Однако это не более чем иллюзия. Где бы ни проводились подобного рода измерения, их назначение состоит в том, чтобы придать предписываемым интуицией связям простую точность. Это верно, в частности, по отношению к симметрии, и только врожденное чувство чистой формы и дизайна позволило Ле Корбюзье применить в своих конструкциях модулеры*.

Хорошо развитое чутье искусного художника заставляет его понять, что несомненное господство сил разума приводит к бедности и скуке. В удачных произведениях компьютерной графики все элементы независимо от своего происхождения вполне соответствуют визуальной модели, где композиционный порядок и самобытность очевидны, но не сводятся к сумме элементов, которые, видимо, и вызвали появление на свет всех этих произведений.

|

|

|

Когда дизайном управляет интуиция, технологически созданные формы могут очаровывать зрителей и обогащать художественное высказывание. Особенно это касается тех искусств, в которых геометрически простые формы, такие, как квадраты, круги и даже прямые линии, входят в изобразительные композиции. Примером такого искусства служит современная абстрактная живопись, скульптура и, конечно, архитектура и конструирование мебели. Антагонистическое взаимодействие рационально определенных элементов и неуловимой свободы интуитивного понимания символически отражается в двойственном характере разума. Оно также символизирует продуктивные связи человека с природой и с его же собственным рационализированным миром.

Хорошим примером является использование типографских элементов в так называемой конкретной поэзии (см. выше очерк «Язык, образ и конкретная поэзия»). В этой недавно возникшей отрасли графики буквы и числа соединяются в визуально значимые композиции. И здесь снова наиболее успешные результаты достигаются тогда, когда печатные формы организованы в соответствии с интуитивным воображением. Те же образы, которые ограничены обычными горизонтальными и вертикальными рядами и столбцами или несколькими правильными расстояниями,

* Модулеры — что созданные выдающимся французским художником, архитектором и дизайнером Ле Корбюзье стандартные единицы, которые он использовал в архитектуре и дизайне. Особо широкую известность получили его стандартные единицы мебели, впервые появившиеся на Международной выставке декоративного искусства в Париже в 1925 году. Стандартные единицы Относятся к «свободным» формам. (Прим. перев. ).

обычно не интересны. Однако сама техника конкретной поэзии тоже терпит неудачу, когда буквы или числа выглядят нарисованными от руки. Чтобы контраст между напечатанным и нарисованным был ярко выраженным, нужна четкость и совершенство печатного шрифта. В этой связи стоит также упомянуть, что в век технологии поиски в современной живописи и скульптуре наиболее убедительны тогда, когда актуальные образцы машинного творчества используются в коллажах, коллекциях или конструкциях objets trouvé s. В то же время изобразительная имитация технологических форм, например, в цилиндрических фигурах на картинах Фернана Леже, редко отличается от искусного притворства.

|

|

|

Что же касается искусства, то его конечной целью и последним судьей остается перцептуальный опыт человека. Трезвое предостережение по этому поводу еще полвека тому назад высказал один из наиболее авторитетных первооткрывателей технологического искусства Ласло Мохой-Надь. В своей книге «От материала к архитектуре» он писал: «С древнейших времен люди пытались найти формулы, описывающие законы разложения интуитивных оценок образов на отдельные элементы, допускающие научное обращение. Раз за разом предпринимались попытки определить каноны, которые бы гарантировали достижение гармонических результатов в той или иной области искусства. Мы весьма скептически оцениваем возможность построения такого учения о гармонии и не верим, что произведения искусства можно создавать чисто механическим путем. Мы знаем теперь, что гармония заключается не в эстетической формуле, а в органичном и свободном функционировании любого живого существа. Поэтому знание некоторого типа канона куда менее важно, чем истинное равновесное состояние человека. Такой подход к произведению искусства почти равносилен утверждению, что эстетический объект наделяется сбалансированной гармоничной формой и истинным значением. После того, как это произошло, произведение само по себе занимает органичное и законное место в ряду других эстетических объектов» [3, с. 188].

В заключение мне бы хотелось еще раз обратиться к так называемым прикладным искусствам, где очень часто и весьма успешно применяются различные технологические усовершенствования. Здесь, например, постоянно используются геометрически простые, интеллектуально определимые формы, которые в изящных искусствах встречаются скорее как исключение. Очевидно, что это объясняется практическими соображениями. Так, прямоугольная форма зданий обеспечивает им наибольшую безопасность. Стол, стул или ваза обладают устойчивостью благодаря симметрии. Если у цилиндра и его поршня поверхности не аб-

|

|

|

солютно гладкие или неправильной формы, то они не подходят друг к другу. Простые формы легко чистить, измерять, складывать в одну кучу, и именно их легче всего создавать с помощью инструментов и машин, поскольку инструменты и машины сами наилучшим образом функционируют тогда, когда они построены из простых форм. Инструменты и машины изготавливают объекты, похожие на них самих, и что пригодно для функционирования и действенности воспроизводящего механизма, годится и для функционирования воспроизведенного изделия.

Все природные или созданные человеком продукты не только выполняют определенные функции, они также принимают участие в создании художественного выражения. Часто отмечалось, что хорошо сконструированные машины красивы. Почему мы охотно принимаем геометрически простые, интеллектуально определимые формы в прикладных областях искусства, но отрицаем их преимущество в изобразительных искусствах? Причина, заключается, по-видимому, в том, что картина или скульптура — а также музыкальное сочинение —должны во всей своей полноте представлять и объяснять различные стороны человеческого опыта. Если предлагаемый ими образ односторонен, то своей задачи они не решают. О каждой работе художника или скульптора, которые мы видим в наших музеях, о каждом музыкальном произведении, исполняемом на концерте, можно сказать, что все они образуют законченный и замкнутый мир. При этом они либо отделены от более широкого контекста действительности, которую представляют и в которой обитают вместе с нами, либо занимают в этом контексте центральное место, что дает полноту образа.

Большинство объектов имеет, однако, более узкое назначение. Форма рюмки, например, приспособлена к тому, чтобы из нее легко было пить. Поэтому в художественном отношении рюмка должна соответствовать своим довольно-таки ограниченным функциям— служить вместилищем для жидкости — и делать все это так, чтобы ее было прилично использовать за праздничным столом. Если инструмент выходит за рамки своей ограниченной функции, если он претендует на то, чтобы служить объектом живописи или скульптуры, то это обычно вызывает удивление и предположение о плохом вкусе. Так, роскошная солонка Бенвенуто Челлини может привести нас в замешательство. Есть, следовательно, значимое соответствие между типом функции данного объекта и способом его выражения. Карманному складному ножу или ножницам надлежит быть простыми в исполнении. Когда охотничье ружье или телефон каким-то образом украшаются без практической на то необходимости, мы рассматриваем это как стремление возвеличить функцию данного предмета.

|

|

|

Хотя так называемые прикладные искусства опираются на простые, рациональные формы, последние в крайне редких случаях сводятся к элементарным геометрическим формам. Даже к прямой цилиндрической форме пивных банок добавляются такие кривые переходы и окончания, которые не подчиняются никакой простой математической формуле. Каждый элементарный инструмент вроде молотка или щипцов имеет углы, пропорции и искривления, об эстетической правильности которых в отношении к функции можно судить только интуитивно. Однако машины и инструменты, изготавливающие такие объекты, не могут создавать свободные формы. Они могут лишь штамповать их или отливать из моделей, созданных конструкторами или дизайнерами.

Отсюда, видимо, неизбежен вывод, что в диалоге человека и машины ведущую партию исполняет человек, именно он определяет результат встречи человека с машиной. Очевидно, что во многих отношениях самолет — средство более могущественное, чем двуколка, а электронный редактор — чем авторучка и бумага. Но смогут ли унести нас воды, сметающие все на своем пути, зависит больше от плывущих, чем от силы течения.

ЛИТЕРАТУРА

1. Cross, Richard G. «Electro-oculography: Drawing with the Eye». Leonardo (1969), pp. 399—401.

2. Galassi, Peter. Before Photography. New York: Museum of Modern Art, 1981.

3. Moholy-Naggy, Lá szló. Von Material zu Architektur. Mainz and Berlin: Kupferberg, 1968.

4. Plato. Timaeus.

5. Tyler, Christopher William. In Ruth Levitt, ed., Artist and Computer. New York: Harmony Books, 1976.

Часть IV

В ЗАЩИТУ ВИЗУАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ *

В последнее время понятие визуального мышления входит в широкий научный обиход, что не может не вызвать у меня чувство удовлетворения [1]. Однако меня это также удивляет, поскольку на протяжении всего длительного существования западной философии и психологии понятия «восприятие» и «рассуждение» никогда не шли рядом. Приятно было считать, что эти понятия связаны, но исключают одно другое.

Восприятие и мышление нуждаются друг в друге. Их функции взаимодополнительны. Предполагается, что задача восприятия ограничена сбором сырого материала, предназначенного для процесса познания. Когда материал собран, на более высоком когнитивном уровне на сцену выходит мышление и приступает к его обработке. Восприятие без мышления было бы бесполезно, мышлению без восприятия не над чем было бы размышлять.

Однако, как мы уже говорили, традиционная точка зрения утверждает также, что эти две психические функции исключают одна другую. Считается, что восприятие имеет дело лишь с индивидуальными проявлениями, или инстанциями, вещей, что оно не способно к обобщению, а обобщение — это как раз то, что необходимо для деятельности мышления. Для образования понятий нужно абстрагироваться от частностей. А отсюда возникает убеждение, что там, где начинается мышление, кончается восприятие. Привычка рассматривать интуитивные функции отдельно от абстрактивных, как называли их в средние века, уходит корнями далеко в глубь нашей истории. В своем шестом «Правиле для руководства ума» Декарт определил человека как «вещь, которая думает», к которому способность рассуждать пришла совершен-

* Очерк опирается на две статьи автора: «Visual Thinking in Education», помещенной в сборнике «The Potential of Fantasy and Imagination», ed. A. A. Shreikh & J. T. Shaffer (New York, Brandon House 1979), и «A. Plea for Visual Thinking»—в журнале «Critical Inquiry», v. 6, весна 1980.

но естественно, тогда как воображение, деятельность чувств, потребовало от него особых усилий и нисколько не было свойственно человеческой природе. Пассивная способность к чувственному восприятию, говорил Декарт, была бы бесполезной, если бы не было еще одной, более высокой степени познавательной активности, благодаря которой происходит формирование образов и исправление ошибок, восходящих к чувственному опыту. Спустя столетие Лейбниц выделил два уровня познания [10]. Более высокую ступень познания составляет рассуждение, оно дистинктивно, т. е. обладает способностью членить объекты и понятия на отдельные компоненты для последующего анализа. С другой стороны, чувственное восприятие образует низший, исходный пункт познания: оно может быть как ясным, так и беспорядочным, confused в исходном латинском смысле этого термина, когда все элементы сплавлены вместе и перемешаны в составе неделимого целого. Таким образом, художники, опирающиеся только на эту ступень познания, в состоянии правильно оценивать произведения искусств, но когда их спрашивают, что именно плохо в том конкретном произведении, которое им не нравится, они могут лишь ответить, что в нем недостает nescio quid, т. е. «не знаю что».

Джордж Беркли в своем «Трактате о началах человеческого знания» [3] эту дихотомию использовал применительно к психическим представлениям, утверждая, что никто не может вызвать в своем воображении абстрактную идею, например «человека», каждый может представить себе лишь высокого или низкого человека, белого или цветного, но не человека как такового. Напротив, о мышлении Беркли говорит, что оно имеет дело исключительно с генерализованными идеями. Оно не выносит присутствия конкретных вещей или отдельных индивидов. Если, к примеру, я пытаюсь рассуждать о природе «человека», то какой бы то ни было образ конкретного человека лишь собьет меня с толку.

В наши дни этот давний предрассудок выжил и в особенности проявился в экспериментальной психологии. Так, Джером С. Брунер, последователь Жана Пиаже, утверждал, что в своем познавательном развитии ребенок проходит три стадии [5]. Сначала он изучает мир через действие, затем через воображение и, наконец, через язык. Отсюда следует, что каждая из этих познавательных стадий использует свой ограниченный набор операции, так что, например, символический код языка решает свои задачи на уровне, недоступном чувственному восприятию. В частности, Брунер отмечает, что когда «перцептуально-иконическое представление» становится доминирующим, оно сдерживает или даже подавляет действие символических процессов. Само название не-

давно появившегося сборника статей Брунера говорит о том, что разум приходит к знанию, лишь выйдя за пределы данных, полученных в непосредственном чувственном опыте. Так, когда ребенок научился отвлекаться от непосредственно воспринимаемых явлений, он стал способен к более адекватной реконструкции ситуации, и причину этого Брунер видит не в том, что более современной стала перцептуальная восприимчивость ребенка, а в том, что произошел переход к новому процессуальному средству, а именно, к языку.

Я позволю себе проиллюстрировать это важное теоретическое положение хорошо известным примером из области экспериментов по консервации [11]. Ребенку показывают две одинаковые мензурки с равным количеством жидкости в каждой. Содержание одной из мензурок выливают в третий сосуд, по форме более высокий и тонкий. Маленький ребенок будет утверждать, что в более высокой мензурке воды больше, хотя он сам наблюдал за тем, как в нее наливали воду. Ребенок постарше поймет, что количество жидкости осталось прежним. Спрашивается, как правильно описать изменение, которое произошло в процессе развития мозга ребенка?

Здесь есть два основных подхода. Один из них заключается в том, что когда ребенка уже больше не вводят в заблуждение различные формы двух сосудов и он не говорит, что они вмещают разное количество жидкости, то он от стадии созерцания объектов переходит в сферу чистого рассуждения, где восприятие уже не может обмануть его. Так, Брунер пишет: «Очевидно, что для успешного выполнения задания по консервации жидкости ребенок, по-видимому, должен иметь в своем распоряжении некую внутреннюю вербальную формулу, защищающую его от неизбежного появления визуальных образов» [5]1. Другой подход утверждает, что судить о двух столбиках жидкости по, скажем, их высоте — это закономерный и мотивированный первый шаг на пути к решению проблемы. Сделав его, ребенок не покидает области визуальных представлений — ему, фактически, и идти-то некуда, — а продолжает рассматривать данную ситуацию более тонким способом. Вместо того, чтобы учитывать одно пространственное измерение, он рассматривает взаимодействие двух, а именно: высоты и ширины. Это уже явное движение вперед по шкале ум-

1 В частной беседе профессор Брунер уверил меня, что согласен с моей точкой зрения и видит источник совершенствования познания «во взаимодействии трех способов познавательной деятельности». Однако существует очевидное различие между мнением, согласно которому перцептуальные представления на низшем уровне (поскольку это «стимульно-связанный» уровень) могут дополнять неперцептуальную рассудочную деятельность, и точкой зрения, в соответствии с которой перестройка данной проблемной ситуации обычно происходит внутри самой сферы восприятия.

ственного развития, которое достигается не отбрасыванием информации, полученной в акте восприятия, а, наоборот, за счет более глубокого ее анализа. Осознать тот факт, что мышление неизбежно происходит в пространстве восприятия, раз ему больше некуда двигаться, мешает укоренившееся убеждение, что рассуждения можно вести только с помощью языка. Здесь я могу лишь кратко сослаться на то, о чем мне уже доводилось подробно писать раньше, а именно: хотя язык и является ценным помощником человека во многих мыслительных операциях, его нельзя считать ни незаменимым средством, ни средой, в которой осуществляется мыслительная деятельность [1]. Очевидно, что язык состоит из звуков или визуальных знаков, не обладающих свойствами, которые требуют наблюдения и контроля в проблемной ситуации. Чтобы продуктивно размышлять о природе какого-нибудь факта или о существе какой-нибудь проблемы, — безразлично, в сфере физических объектов или в рамках абстрактной теории, — необходимо иметь такие средства мышления, с помощью которых могут быть отражены все свойства изучаемой ситуации. Сферу действия продуктивного мышления составляют обозначаемые языком объекты — референты, представляющие собой не вербальные, а перцептуальные единицы.

В качестве примера мне хотелось бы здесь привести задачу, помещенную в статье Льюиса Е. Волкапа [13], решение которой следует искать без помощи какой-либо графической иллюстрации. Представим себе большой куб, образованный из двадцати семи меньших кубиков, т. е. куб, состоящий из трех слоев по девять кубиков в каждом слое. Допустим далее, что вся внешняя поверхность большого куба окрашена в красный цвет, и спросим себя, сколько маленьких кубиков будут иметь три стороны, окрашенные в красный, сколько — две, одну и сколько — вообще ни одной. Пока вы смотрите на воображаемый куб как на кучку строительных кирпичей и нерешительным взглядом случайно выхватываете из нее то один, то другой кубик, вы колеблетесь и оттого чувствуете себя неуютно. Но если вы, так сказать, смените визуальную концепцию куба и посмотрите на него как на фигуру с центрально симметричной структурой, вся ситуация сразу предстанет перед вами совершенно иной! И сразу же воображаемый объект покажется вам «красивым»— именно такое слово любят употреблять математики и физики, когда им удается достичь отчетливого, обозримого и вполне упорядоченного отображения проблемной ситуации.

Новый взгляд позволяет увидеть каждый из двадцати семи кубиков в окружении всех остальных, которые, как оболочка, покрывают его. Защищенный снаружи центральный куб остается, очевидно, нераскрашенным, в то время как все другие кубики ка-

саются его внешней поверхности. Посмотрим теперь на одну из шести внешних поверхностей большого куба, и мы увидим, что она представляет собой двухмерный вариант трехмерного образа, с которого мы начали обзор. С каждой из шести поверхностей мы видим один центральный квадрат, окруженный восемью другими. Этот центральный квадрат, очевидно, является одной раскрашенной поверхностью куба, что дает нам шесть кубиков с одной раскрашенной поверхностью. Посмотрим теперь на двенадцать ребер большого куба и увидим, что каждое из них принадлежит трем кубикам, а кубик в центре, как фронтон, держится на двух гранях. Две грани, обращенные наружу, составляют две раскрашенные стороны куба, и таких кубиков всего двенадцать. Остаются восемь угловых, каждый из которых покрывает три грани, т. е. восемь кубиков с тремя сторонами, раскрашенными красным. Задача решена. Можно даже не складывать 1+6+12 + 8, чтобы убедиться в том, что мы подсчитали именно то, что требовалось для всех двадцати семи кубиков —настолько мы уверены, что все кубики были нами учтены.

Вышли ли мы за пределы первоначально данной информации? Никоим образом. Мы только отошли от плохо структурированной кучки кубиков, каковую единственно способен воспринять ребенок. Отнюдь не отказываясь совсем от такого образа, мы увидели перед собой красивую композицию, где каждый элемент занимает строго определенное место в структуре целого. Нужен ли был нам язык для осуществления всех этих действий? Совершенно не нужен, несмотря на то, что с помощью языка мы. смогли систематизировать и суммировать все наши результаты.. А ум, изобретательность, творчество? В известном мере, да. Безложной скромности заметим, что все выполненные нами операции предполагают научные и творческие способности.

Что же помогло нам решить поставленную задачу — восприятие или мышление? Ясно, что такое различение абсурдно. Чтобы увидеть, мы должны были подумать, но нам не над чем было бы размышлять, если бы этого не видели. Впрочем, здесь рано еще ставить точку. Я не только утверждаю, что различные проблемы восприятия можно решать с помощью перцептуальных операций, но также полагаю, что продуктивное мышление именно так. и должно подходить к задачам любого рода, поскольку другой; области, где бы проявило себя истинное мышление, не существует. Отсюда вытекает, что мы должны теперь показать, по крайней мере, эскизно, как человеческий мозг решает самые «абстрактные» задачи.

Обратимся к старой проблеме, совместима ли свобода воли с детерминизмом. Вместо того, чтобы поискать ответ у Блаженного Августина или Спинозы, я буду наблюдать за тем, что проис-

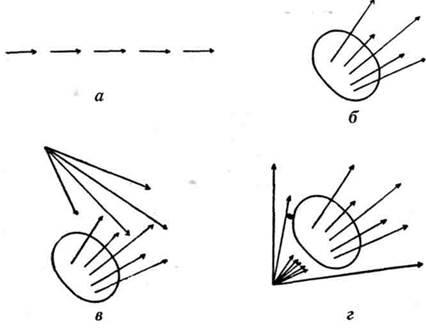

ходит, когда я начинаю думать над этим вопросом. В какой форме протекает мышление? Прежде всего сразу возникают образы. Мотивационные силы, стоящие за «Волей», для того, чтобы с ними можно было обращаться, принимают форму стрелок. Стрелки эти вытягиваются в одну последовательность, каждая из них подталкивает идущую следом — образуется детерминистская цепочка, в которой нет, видимо, места для какой бы то ни было свободы (рис. 13а). Далее я спрашиваю: «Что такое свобода? »—и вижу пучок векторов, выходящих из некоего основания (рис. 136). Каждая стрелка (в пределах данного ансамбля) вольна двигаться в любом направлении, куда ей захочется, и достичь любого места, какого она хочет и может достичь.

Рис. 13

В этом образе свободы есть что-то неполное. Образ действует в пустом пространстве, а вне реальной действительности, к которой он приложим, нет ощущения свободы. Еще один возникающий образ дополняет картину недостающим контекстом внешнего мира. У этого образа свои собственные цели, и соответствующие стрелки сталкиваются с теми, которые выпускает моя ищущая

свободу натура (рис. 13в). Я должен спросить себя, являются ли эти две системы несовместимыми в принципе? В своем воображении я начинаю перестраивать структуру проблемной ситуации, связывая эти системы. Мне приходит в голову образ, некий рисунок, где исходящие от меня стрелки, подходя к стрелкам, испускаемым средой, остаются нетронутыми и неповрежденными (рис. 13г). Человек уже больше не является главным источником мотивационных сил, каждая из которых теперь соответствует последовательности определяющих факторов того типа, что показаны на рис. 13а. Такой детерминизм, однако, нисколько не уменьшает свободы векторов, идущих от человека.

Процесс мышления едва лишь начался, однако описания этих первых шагов уже вполне достаточно для демонстрации ряда замечательных свойств построенной модели мыслительной деятельности. Перед нами абсолютно конкретный объект восприятия, хотя он и не воссоздает точные образы определенных жизненных ситуаций, в которых свобода возникает как проблема. Вместе с тем данная модель всецело абстрактная. Из всех исследуемых явлений она отбирает лишь те структурные признаки, к которым имеет отношение обсуждаемая проблема, именно, к некоторым динамическим аспектам мотивационных сил.

Приведенный пример дает ответ на вопрос, особенно интересующий психологов: какие средства позволяют нам думать о психических процессах и в какой среде происходит такое мышление? Из примера видно, что мотивационные силы выступают в форме векторов восприятия — визуального, а возможно, и дополненного кинестетическими ощущениями.

|

|

Одна иллюстрация из истории психологии поможет нам подробнее остановиться на этом вопросе. На одной из немногочисленных схем, сопровождающих его теории, Зигмунд Фрейд показал связь между двумя триадами понятий: ид*, эго и суперэго, с одной стороны, и подсознание, предсознание и сознание — с другой (рис. 14) [7]. Рисунок, выполненный Фрейдом, представляет собой своеобразную абстрактную форму — выпуклый контейнер в вертикальном разрезе, внутрь которого Фрейд поместил указанные понятия:

* Ид — зародышевая структура, содержащая наследственные признаки. (Прим. перев. ).

Рис. 14

•Психологические отношения здесь показаны как пространственные, исходя из чего мы должны сделать заключение о местах приложения и направления действия психических сил, которые эта модель хочет проиллюстрировать. Эти силы, хотя и не представлены на рисунке, являются такими же перцептуальными, как и пространство, на котором они действуют. Хорошо известно, что Фрейд считал психические силы похожими на гидравлические, и этот образ наложил определенные ограничения на весь ход его рассуждений.

Подчеркнем, что рисунок Фрейда — это не технический обучающий прием, применяемый им в лекциях с целью облегчить понимание процессов, о которых сам ученый думал на совсем другом языке. Нет, он изобразил процессы именно так, как сам •о них думал, безусловно хорошо понимая, что мыслит аналогиями. Если в этом кто-то сомневается, мы можем предложить ему ответить на вопрос, а как еще Фрейд или, если на то пошло, кто-нибудь другой из психологов мог бы вести рассуждения? Если гидравлическая модель несовершенна, то ее следует заменить на более совершенную, но в любом случае образ должен быть воспринимаем— разве что Фрейд, вместо того, чтобы заниматься продуктивным мышлением, ограничился бы анализом новых комбинаций свойств, которыми его понятия уже обладали, — в этом случае достаточно было бы иметь простой компьютер.

Ранее я приводил основное возражение, указывающее, казалось бы, на то, что визуальные образы не могут служить средством, с помощью которого ведутся рассуждения. Беркли показал, что восприятие и тем самым психические образы могут относиться лишь к конкретным инстанциям, но не к общим понятиям, и поэтому непригодны для абстрактного мышления. Но если бы это было действительно так, то как бы могли везде и всюду использоваться в качестве средства мышления на самом высоком уровне абстракции диаграммы и рисунки? Возьмем, например, силлогизм — символ логики выводимости. Конструкция силлогизма хорошо известна со времен античности, поскольку она позволяет человеку в процессе рассуждения из двух общезначимых посылок вывести общезначимое заключение. Мы получаем новое достоверное знание, не обращаясь за его подтверждением к фактам реальности. Теперь, когда силлогистическая формула выражена словами, слушающий сталкивается с необходимостью быстро найти модель мышления. Он слышит: «Если все А содержатся в В и если С содержится в А, то С должно также содержаться в В». Верно это суждение или нет? Нет иного способа узнать ответ на этот вопрос, как обратиться к образу, возникающему по ходу блестящих экспериментов Дж. Хатенлочер по стратегии ведения рассуждений [8]. Мне хотелось бы здесь

|

|

|