|

Вопросы для самоконтроля. Практическое задание № 7. Проектирование анкерного участка. Исходные данные. Основные положения и порядок выполнения

|

|

|

|

Вопросы для самоконтроля

1. Соединения путей. Типы соединения путей.

2. Классификация стрелочных переводов.

3. Перечислите элементы одиночного стрелочного перевода.

4. Тип и марка стрелочного перевода.

5. Пересечения путей. Типы пересечений путей.

6. Трехниточный путь.

Практическое задание № 7. Проектирование анкерного участка

Цель работы:

1. Изучить составные элементы анкерного участка.

2. Вычертить в масштабе схему анкерного участка, с указанием основных элементов и размеров.

3. Произвести расчет погонных нагрузок, действующих на провода и тросы (по данным табл. 7. 2). Определить допускаемые длины пролетов между опорами контактной сети.

Исходные данные

Исходные данные могут быть приняты в соответствии с табл. 7. 1.

Табл. 7. 1. Исходные данные

| Наименование | Вариант | |||||||||

| Предпоследняя цифра учебного шифра | ||||||||||

| Тип натяжения | Н | П | КО | КИ | П | КИ | Н | П | КО | КИ |

| Тип опорных струн | пр | см | рт | пр | рт | см | рт | пр | см | рт |

Н – некомпенсированная, П – полукомпенсированная, КО – компенсированная с общим компенсатором, КИ – компенсированная с индивидуальным компенсатором; пр – простые, см – смещенные, рт – рессорный трос.

Исходные данные необходимые для расчетов представлены в таблице 7. 2.

Табл. 7. 2. Исходные данные

| Наименование | Вариант | |||||||||

| Последняя цифра учебного шифра | ||||||||||

| Тип провода | МФ-85 | МФ-100 | МФ-85 | МФ-100 | МФ-85 | МФ-100 | МФ-85 | МФ-100 | МФ-85 | МФ-100 |

| Высота провода, мм | 10, 8 | 11, 8 | 10, 8 | 11, 8 | 10, 8 | 11, 8 | 10, 8 | 11, 8 | 10, 8 | 11, 8 |

| Ширина провода, мм | 11, 8 | 12, 8 | 11, 8 | 12, 8 | 11, 8 | 12, 8 | 11, 8 | 12, 8 | 11, 8 | 12, 8 |

| Вес 1 м провода, Н | 87, 3 | 87, 3 | 87, 3 | 87, 3 | 87, 3 | |||||

| Натяжение провода, кН | 8, 35 | 9, 80 | 8, 35 | 9, 80 | 8, 35 | 9, 80 | 8, 35 | 9, 80 | 8, 35 | 9, 80 |

Продолжение табл. 7. 2

|

|

|

| Наименование | Вариант | |||||||||

| Тип троса | ПБСМ-70 | ПБСМ-95 | М-95 | ПБСМ-70 | ПБСМ-95 | М-95 | ПБСМ-70 | ПБСМ-95 | М-95 | ПБСМ-70 |

| Диаметр троса, мм | 12, 5 | 12, 6 | 12, 5 | 12, 6 | 12, 5 | 12, 6 | ||||

| Вес 1 м троса, Н | 5, 88 | 7, 59 | 8, 73 | 5, 88 | 7, 59 | 8, 73 | 5, 88 | 7, 59 | 8, 73 | 5, 88 |

| Натяжение троса, кН | 19, 6 | 15, 7 | 19, 6 | 15, 7 | 19, 6 | 15, 7 | ||||

| Расчетная толщина стенки гололёда, мм | ||||||||||

| Расчетная скорость ветра, м/с | ||||||||||

| Радиус кривой, м | ||||||||||

Основные положения и порядок выполнения

Контактная сеть – техническое сооружение электрифицированных железных дорог и других видов транспорта (метро, трамвая, троллейбуса, фуникулёра), служащее для передачи электроэнергии с тяговых подстанций на электроподвижной состав. Кроме того, с помощью контактной сети обеспечивается снабжение нетяговых железнодорожных потребителей (освещение станций, переездов, питание путевого инструмента).

Наибольшее распространение на сегодняшний день получила так называемая цепная контактная подвеска.

В цепной подвеске контактный провод крепится при помощи опорных струн к несущему тросу, а несущий трос закрепляется на поддерживающих устройствах (рис. 7. 1).

В данной работе необходимо начертить схему анкерного участка контактной подвески.

Анкерный участок контактной подвески — участок, границами которого являются анкерные опоры контактной сети. Деление контактной подвески на анкерные участки необходимо для включения в провода устройств, поддерживающих неизменным натяжение проводов при изменении их температуры. Это деление уменьшает зону повреждения в случае обрыва проводов контактной подвески, облегчает монтаж, техническое обслуживание и ремонт контактной сети. Длина анкерного участка ограничивается допустимыми отклонениями от задаваемого компенсаторами номинального значения натяжения проводов контактной подвески. Отклонения вызываются изменениями положения струн, фиксаторов и консолей.

|

|

|

В России допускают отклонения от номинального натяжения ±15 % для контактного провода и ±10 % для несущего троса, что определяет максимальную длину анкерного участка (1600 м) при двухсторонней компенсации на прямых участках пути. В криволинейных участках пути длина анкерного участка уменьшается тем больше, чем больше протяжённость кривых и чем меньше их радиус.

Ориентацию листа рекомендуется выбирать альбомную.

Согласно варианту необходимо начертить анкерный участок с указанием типа опорных струн (по варианту). Для примера, на рис. 7. 1. представлен анкерный участок с некомпенсированной контактной подвеской с применением рессорного троса в качестве крепления несущего троса и контактного провода.

Рис. 7. 1. Схема анкерного участка некомпенсированной цепной

контактной подвески с рессорным тросом

В некомпенсированных контактных подвесках натяжение проводов и продольных несущих тросов автоматически не регулируется.

Другие варианты анкерных опор представлены на рис. 7. 2 – 7. 4.

Рис. 7. 2. Полукомпенсированная цепная контактная подвеска

В полукомпенсированных контактных подвесках компенсаторы устанавливаются только в контактном проводе, который регулируют так, чтобы стрела провеса имела место при среднегодовой для данного района температуре окружающего воздуха (рис. 7. 2). Конструктивную высоту подвески – расстояние между несущим тросом и контактным проводом в точках подвеса – стремятся увеличить до экономически целесообразных пределов. Это обеспечивает меньший наклон струн при экстремальных значениях температуры окружающего воздуха и большее постоянство натяжения контактного провода во всём анкерном участке, что необходимо для удовлетворительного токосъёма.

В компенсированных контактных подвесках компенсаторы имеются в контактном проводе и в несущем тросе (рис. 7. 3, 7. 4).

|

|

|

Рис. 7. 3. Компенсированная цепная контактная подвеска

с общим компенсатором

Рис. 7. 4. Компенсированная цепная подвеска с индивидуальным

компенсатором

При изменении температуры проводов (вследствие изменения протекающих по ним токов и температуры окружающего воздуха) стрелы провеса несущего троса, а, следовательно, и подвешенных к нему контактных проводов, остаются постоянными. Для лучшего токосъёма стрелу провеса контактного провода компенсированной контактной подвески принимают около 0, 001 длины пролёта. В зависимости от компенсатора подвески бывают с общим компенсатором (рис. 7. 3) и с индивидуальным компенсатором (рис. 7. 4).

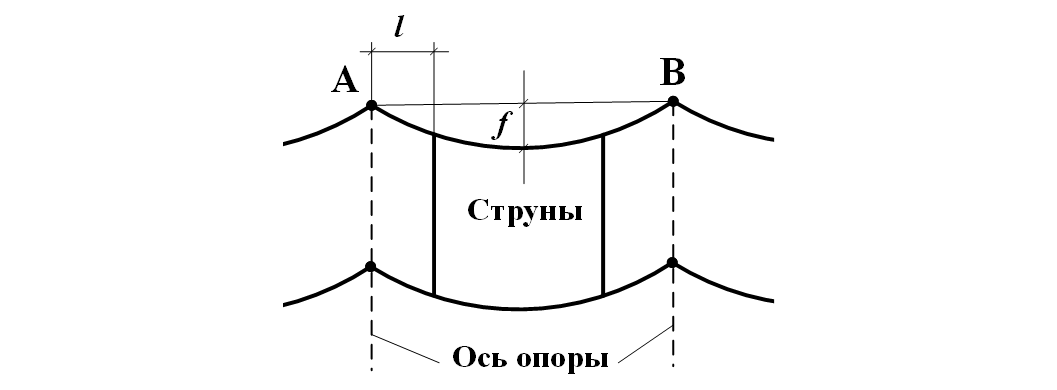

Основные типы опорных струн представлены на рис. 7. 5.

| а) |

|

| б) |

|

Рис. 7. 5. Типы опорных струн: а) простые, б) смещенные;

l – длина смещения, f – стрела провеса

В зависимости от типа струн и их расположения у опор, цепная подвеска в основном может быть:

- с простыми опорными струнами – струны устанавливают не далее 1-2 м от опор (рис. 7. 5, а);

- со смещёнными простыми опорными струнами – струны удалены от опор более чем на 2 м (рис. 7. 5, б);

- рессорной – в ней струны закреплены на рессорном тросе (рис. 7. 1).

На рис. 7. 6. представлен пример построения анкерного участка с компенсированной контактной подвеской с применением смещенных струн в качестве крепления несущего троса и контактного провода.

На рис. 7. 7. представлен пример построения анкерного участка с полукомпенсированной контактной подвеской с применением простых струн в качестве крепления несущего троса и контактного провода.

Наиболее неблагоприятные условия работы отдельных конструкций контактной сети могут возникать при различных сочетаниях метеорологических факторов, которые могут складываться из четырех основных компонентов: минимальной температуры воздуха, максимальной интенсивности гололёдных образований, максимальной скорости ветра и максимальной температуры воздуха.

Нагрузка g от собственного веса 1 м контактной подвески определяется из выражения

|

|

|

, (7. 1)

, (7. 1)

где gн – вес одного метра несущего троса, Н;

gк – то же, но контактного провода, Н;

gс – то же, но от струн и зажимов, принимается равным 0, 1 Н;

nк – число контактных проводов (принимаем равное 1).

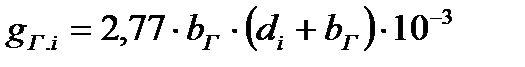

Нагрузка от веса гололёда, приходящаяся на один метр контактного провода  или несущего троса

или несущего троса  , определим по формуле

, определим по формуле

, (7. 2)

, (7. 2)

где  – расчётная толщина стенки гололёда, мм;

– расчётная толщина стенки гололёда, мм;

– диаметр провода (для контактных проводов среднее арифметическое значение из его высоты и ширины), мм.

– диаметр провода (для контактных проводов среднее арифметическое значение из его высоты и ширины), мм.

Нагрузка от веса гололёда на контактной подвеске  определяется по формуле, Н

определяется по формуле, Н

. (7. 3)

. (7. 3)

Нагрузка от веса цепной подвески с гололёдом определяется как сумма  .

.

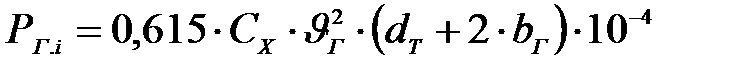

Нагрузки от действия ветра на провода и тросы, покрытые гололёдом,  и

и  , определяем по формулам, Н

, определяем по формулам, Н

, (7. 4)

, (7. 4)

где  – аэродинамический коэффициент лобового сопротивления, принимаем 1, 25;

– аэродинамический коэффициент лобового сопротивления, принимаем 1, 25;

Рис. 7. 6. Схема анкерного участка компенсированной цепной контактной подвески с индивидуальным компенсатором и со смещенными струнами

Рис. 7. 7. Схема анкерного участка полукомпенсированной цепной контактной подвески с простыми струнами

– расчётная скорость ветра при гололёде на проводе, принимаем равной 0, 6 от расчётной (табл. 7. 2);

– расчётная скорость ветра при гололёде на проводе, принимаем равной 0, 6 от расчётной (табл. 7. 2);

– диаметр провода (вертикальный размер диаметрального сечения), троса, мм.

– диаметр провода (вертикальный размер диаметрального сечения), троса, мм.

Результирующую нагрузку на контактный провод и несущий трос при ветре с гололёдом  определяем по формуле, Н

определяем по формуле, Н

. (7. 5)

. (7. 5)

Далее, необходимо определить допускаемую длину пролетов между опорами контактной сети.

Расчёт сводим к определению длины пролёта простой подвески, где учитываем отклонение только контактных проводов.

Для прямых участков пути, м

, (7. 6)

, (7. 6)

где К – натяжение неизношенного контактного провода, Н;

ВПР –прогиба провода под действием ветра, принимаем 0, 866 м;

РГ. i – нагрузка от ветра, Н.

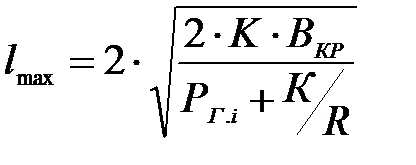

Для кривых участков пути, м

, (7. 7)

, (7. 7)

где ВКР – прогиба провода под действием ветра в кривых, принимаем 0, 85 м;

R – радиус кривой пути, м.

|

|

|