|

Средневековый этап истории

|

|

|

|

Вместо античного восхищения атлетами (красотой тела) – средневековое восхищение святыми (красотой души); вместо культа богатыря (культ физической силы) – культ праведника (культ духовной силы). Икар и Дедал хотели взлететь выше богов (боги – на земле, гора Олимп) – крылья снаружи (крылья тела, земные крылья) – гордыня. Христианство – стремление взлететь к Богу (крылья внутри, крылья души, небесные крылья) – смиренное восхождение. Античность – горизонталь – (в храмах нет окон) глаза без глаз – только незрячее тело (не открывающее душу). Средние века – вертикаль – окна-витражи-глаза как портрет души – только глаза

В эпоху раннего христианства, по мысли М. Бубера, былая цельность мира распадается. Теперь он – борьба двух противоположных царств: Света и Тьмы, Бога и дьявола. Человек не может больше быть вещью среди вещей, не может иметь твёрдого места во Вселенной. Составленный из души и тела, он принадлежит обоим царствам, будучи одновременно полем битвы и трофеем. Первым философом, почувствовавшим бездомность и своё одиночество посреди высших и низших сил, был Августин Блаженный. С его точки зрения, человек – это великая тайна. Он сам не знает, кто он, чего в нём больше, божественного или диавольского. Когда же христианская религия окрепла и широко распространилась – в странах и душах людей – она построила новый дом, новый христианский космос. Этот мир был совершенно реальным для средневекового человека. Реальными были круги ада, чистилище, горний мир триединого Бога. Снова был построен замкнутый в себе мир, дом, в котором может жить человек. Образ этого мира выражал крест, вертикальная часть которого символизировала конечное пространство от небес до преисподней, и проходила через человеческое сердце; поперечная же являла собой конечное время от сотворения мира до его последнего дня. Человек в этом мире перестаёт быть проблемой, он занимает положенное ему место, он обустроен, ему спокойно и тепло.

|

|

|

С началом средневековья происходит переход от античной культуры тела к культуре духа. Главное открытие средневековой культуры – открытие божественной красоты и совершенства духовного мира, частицу которого в своей душе несёт и человек. В основании средневековья лежит христианская религия, отрицающая все национальные религии и обращающаяся ко всем народам без различия, становящаяся, в силу этого, первой общеевропейской религией. Для христианской культуры (в частности, католической её ветви) характерно разделение душевной и телесной сущности человека, обусловленное трансцендентностью души (и нетрансцендентностью тела). Природа рассматривается здесь как нечто чуждое духу и достойное унижения. Активизируется процесс отдифференциации внутренней душевной жизни от внешней, телесной.

Одна из важнейших особенностей средневековья – актуализация духовного бытия. Формой его визуализации предстает Свет. Божественное начало подобно свету источает во все предметы свои глубинные лучи, создающие красоту (Псевдо-Дионисий Ареопагит). Если человек оказался способным видеть Свет (то есть оказался способным к духовидению), значит, в его душевной жизни началась актуализация духовного бытия (лишь духом можно увидеть Дух). Душевная жизнь человека – не рождает Свет, а лишь Его преломляет-искажает-затеняет; не может ни окончательно погасить, ни усилить Его, а лишь, обретая первозданную чистоту, может стать более способной принимать Его, проводить сквозь себя.

В отличие от души античного человека, обращенной преимущественно в настоящее, душа средневекового человека предстает единством трех «рек» времени: «настоящее прошлого» (в терминологии Августина Блаженного) – в образе распятого Христа, «настоящее настоящего» – в образе Богоматери, «настоящее будущего» – в образе воскресшего Христа. Все эти образы есть выражение во временном вечного.

|

|

|

Душа средневекового человека (в отличие от преимущественно замкнутой на себе души античного человека) приобретает открытый характер. Если античность дает пример самоутверждения человека через отличение от неба, создание на земле собственных "мраморных небес", то средневековье свидетельствует о «снятии» этого противоречия, так как являет образ человека, стремящегося к богосотворчеству, предстающему точкой соприкосновения неба и земли, души и тела. Открытость души (за счет прежде всего открытости ее первозданного плана) служит необходимым условием для преобразующего воздействия на внешний мир, для трансформации внешней жизни души во внутреннюю.

Для средневекового человека характерно значительное повышение степени открытости как «по горизонтали» (расширение границ восприятия земного бытия, за счёт более пристального всматривания в природный и человеческий мир), так и «по вертикали» (раздвижение границ восприятия высшего, ангельского и низшего, демонического, бесовского бытия). Расширение («во все стороны») мировосприятия, значительное раздвижение границ бытия, привели к тому, что человек отчетливо увидел свою малость и неказистость. Не человек стал меньше, а мир стал намного больше. Не самоумалением начал заниматься человек, а увидел себя впервые приблизительно таким, каков он и есть на самом деле. Осуществляется поиск реальной соразмеренности человеческого и Божественного, человеческого и земного, человеческого и «диавольского». Небо и земля становятся «ближе» (в силу открывшегося духовидения) и в то же время – «дальше» (в силу выявления истинного расстояния между ними). Соотнося себя со всесовершенной мерой, человек понимает собственную «букашливость», суетность, несовершенность.

Если душа античного человека представала более монолитной, окруженной со всех сторон видимыми «телесными» пределами (ее можно определить как «точечную»), то душа средневекового человека (выражающая свое бытие как на телесном, так и на сверхтелесном уровне) предстает как преобразующийся, становящийся поток, направленность

|

|

|

Амьенский собор (XIII-XIY вв., Франция)

устремления которого имеет как «горизонтальный», так и «вертикальный» характер. Если для античности адекватным был образ статичного человека, то для средневековья – человека «текущего», «контуры» которого, не отличаясь окончательной отчетливостью, теряются из вида. Впервые с такой определенностью осуществляется отдифференциация «верха» и «низа», как небесного и земного. За счёт нарастания устремлённости «вверх» и происходит в большей степени раздвижение «земной горизонтали» (чем выше «точка зрения», тем дальше и глубже видно). И античный, и средневековый человек представляли Бога в образе человеческом, однако принципиальное различие в том, что первый человеческое обожествляет, а второй Божественное во(о)человечивает.

Ставшую более глубокой жизнь души оказалось способным выразить уже не тело, а лицо (более истонченное, прозрачное, адекватное для проявления духовного бытия). Тело уходит на второй план, его как бы и не видно, как бы и нет совсем. Тело «потеряно», «сброшено», под одеждой его не чувствуется; «телом» души стали одеяния. Впервые лицо настолько «перевесило» тело, что «заслонило» его собой. Оказалось, что оно может быть не просто интереснее, содержательнее тела (это поняли уже римляне), а прекраснее, бесконечнее тела, отстоящего от глубин души значительно дальше. Если в римских лицах наиболее значительными были нос, губы, профиль, то средневековые лица заполняются глазами. Они так величественны, обладают такой силой, что кажется, кроме них ничего больше нет. На место безглазых лиц и плотских глаз приходят осиянные жизнью духа очи.

Духовное бытие средневекового человека с наибольшей глубиной и силой выражено в иконописных священных ликах. Особое место здесь занимает икона Владимирской Божьей Матери, для которой всё человечество – дитя. Идея вселенского единства, исходящая от иконы Владимирской Богоматери, так велика еще и потому, что два ее образа – Матери и Сына – сплавлены воедино, совершенно неотторжимы друг от друга, слиты в новый образ Сыне-Матери. Данный образ – всесовершенен, завершен, но не замкнут на себе, не отстранен от нас. Младенец глядит на Мать, Она – смотрит на нас, передавая, передоверяя нам и взгляд Сына, и взор своей Души, соединяя им взгляды человеческие воедино. Печаль, просветляющая (а значит и преображающая) Лик Владимирской Божьей Матери, – состояние, наиболее адекватное для отображения восходящей линии устремлений души.

|

|

|

Средневековый человек пытался рационально выразить иррациональное. В соответствии с представлениями того времени, считалось, что Бог расположил все «мерою, числом и весом»

(Книга Притчей Соломоновых, XI, 21). Бог понимался как архитектор Универсума (в руках его изображался циркуль, одна ножка которого была в центре, другая – на окружности). Если у греков человек (его тело) – равновелик мирозданию, то средневековье пытается определить истинное положение человека как части бесконечного Целого. Образ человека получается многогранным, текущим от земли (и даже – от его «подземного мира») до неба.

Ренессансный этап истории

Обустроенные христианством стены мира-дома, по М. Буберу, рухнули после открытий Г. Галилея и Н. Коперника. Беспредельность надвинулась вдруг со всех сторон, и человек оказался в мире, устрашающая реальность которого не позволяла видеть в нём прежний дом. В этом мире он снова стал беззащитен, хотя на первых порах разделял восторг Д. Бруно перед его величием, а потом математический восторг И. Кеплера перед его гармонией. Но уже Б. Паскаль увидел не только величие звёздного неба, но и его жуткую загадочность, говоря, что вечное молчание пространства пугает его. Снова человек стал проблемой, распад прежнего образа вселенной и кризис её надёжности повлекли за собой и новые вопросы беззащитного, бездомного и потому проблематичного для самого себя человека.

В отличие от Средневековья, Возрождение постепенно перемещает акцент с духа на природу, во внешнее: от Бога – к человеку. Душа возвращается в тело из своего трансцендентного полёта, принося с собой беспредметную тоску, ищущую нечто, уже не очень отчётливо понятное. Душа не находит своей родины, прежняя несомненная цель небесного пути утеряна, а прочная земная твердь, телесность и уверенность не достигнуты. В глубокой своей основе душа остается в бездорожье, непреодолимой дали как от земного, так и от небесного мира; душа ренессансного человека пребывает в междумирии. Однако преобладающая тенденция движения – от неба к земле – обозначилась: внешнее, природное, телесное, рассудочное начинают доминировать всё больше.

|

|

|

Нисходящая линия развития человека проявляется в развертывании процесса десакрализации, обмирщения. Вера становится всё более внешней, теряющей выход в трансцендентное, исчерпывающейся поверхностной стороной. Земля всё сильнее отдаляется от неба, занимаясь своими делами, автономизируясь, замыкаясь на себе. Мир земной занят своими делами, «мир небесный» (каким его видел человек) – своими. Тенденция десакрализации находит яркое воплощение и в характере видения Голгофских событий. Очень показательно, что человек Ренессанса, осмысливая образ Христа, акцентирует внимание на тот момент, когда Он был уже мёртв. Смерти подвластно лишь человеческое начало Христа, но ведь это начало не единственное, не главное, к этому началу Он явно не сводим. Происходит придание образу Христа организмического характера. Временной конечный миг (смерть Христа) предстает как абсолютный конец (за чувством потери совсем не проглядывает Вера в Воскресение).

Для набирающего силу физиологического, плотского начала в человеке «свой» бог – это мертвый бог. «Сопереживая» мукам Спасителя, внешний (телесный, конечный) человек в конечном счете сопереживает самому себе. Человеку ближе, значимее и интереснее не сами страдания Христа, а собственные переживания по этому поводу. Происходит выстраивание над головой «своего» земного неба. Место Троицы начинает занимать «Святое семейство», представление о котором всё более заземляется. Обращаясь к священной теме человек вовсе не испытывает священного трепета. Происходит низведение возвышенного до обыденного. Внешний облик Спасителя начинает явно доминировать над внутренним, практически исчерпывая его. Тело как «храм души» низводится до организма как жилища для самого себя. Найденная средневековьем духовная «точка опоры» оказалась утерянной. Нарастает чувствование истончения связи с высшими уровнями бытия, следствием чего было усиление чувства страха, ненадежности человеческого бытия, начинающего доминировать над надеждой.

Происходит определённый возврат к античности, нашедший выражение, например, в обращении к дохристианскому пантеону богов (предстающего более адекватным доминирующему характеру ренессансного человека). Высшее начинает выражаться не в сакральных христианских образах, а в образах античных богов и богинь. Над «постхристианской землёй» выстраивается соответствующее ей «небо» (именно земное выступает здесь ведущей, а значит и «высшей» стороной). Происходит нисхождение от образа Богоматери к образам Мадонны, Юдифи, Паллады. Развёртывается нисхождение от «любви небесной» к «любви земной», от богочеловека к человеку и человекозверю. Отдаление от высшего (собственно человеческого) неминуемо приближает к низшему (обесчеловеченному зверодемоническому); телесное перестаёт быть собственно человеческим. Тенденция расхристианивания «божественного» приводит к «разбожествлению» высшего. Достаточно выражена линия отождествления человеческого и божественного. Утверждается тип «сильных» личностей, уверенных в себе до такой степени, что им уже не нужен Бог (они стали «богами» для самих себя). Человек теперь верит в себя. На место Бога он ставит «человекобога» (Ф. Достоевский).

Донателло. Конная статуя Кондотьера Гаттамелаты

Адекватным выражением духовного бытия (найденным средневековьем) является Свет. В глазах ренессансного человека мир «потемнел», потерял отчётливые очертания, подёрнулся туманом. Земной предметный мир все более тает, показывая свою иллюзорность, возрастающую по мере удаления от Света-Духа. Нарастает тенденция движения от Вечного, Незыблемого, отчётливого к временному, неопределённому. Даже на священные лики взгляд становится более земным. Приближаются душевные «сумерки», когда границы мира начинают размываться. Происходит движение от полуденной картины мира средневековья к призрачно-лунной ренессансной картине мира. Только из «ночных» душевных бездн могли явиться ярчайшие видения «преисподней», более убедительные, яркие, чем рай). Чем сильнее сгущаются сумерки в душе, тем больше из нее выползают потерявшие античную облагороженность тёмные силы. Ночь – проснулась, День – уже спит; как прошлое – День, как настоящее – Ночь. В душе ренессансного человека ощущаются первые «заморозки».

Отделённость от духовного мира обусловливает потерю точки отсчета для выявления истинной соотнесенности предметов (поэтому нередко система ценностей либо перевернута (обыденное доминирует над возвышенным), либо вообще отсутствует. На ведущие позиции всё более выходит рациональное начало, для бытия которого характерен принцип «разделяй и властвуй». Интеллект постигает именно внешнюю (относительно духовного бытия) сторону действительности, разбирая человека по косточкам, мышцам, хрящам и сухожилиям, вписывая его (и в него) в разнообразные геометрические фигуры. Одно из важнейших устремлений рацио – задать свою «точку отсчета» для оценивания бытия, открыть «формулу красоты». Эталон внешней красоты полностью закрывает собой эталон красоты внутренней. Математически выверенная гармония внешнего облика, поверхности, экстерьера утверждается в качестве исчерпывающей гармонии человеческого бытия вообще.

У ренессансного человека появляются первые предчувствия ограниченности, бесплодности, тупиковости рассудочного восприятия мира. Возгордившись своими возможностями, интеллект стал проявлять презрение, кичливость и жалкое бессилие, словно, добравшись до самого «дна истины», обнаружил там великую пустоту. Ренессансному человеку свойственна и грёза, довольствующаяся красивым внешним обликом, услаждающим глаз, но не питающим душу в ее высших уровнях. Грёзе достаточно «внешнего золота» (красивых мечтаний и упоительных фантазий в одежде, вещах, интерьере), но её мало интересуют настоящие золотые жилы души, которые добываются потом. В ренессансном человеке появляется пластилиновость, облачность, сонливость, ленивая расслабленность, определенная театральность, «игра в жизнь».

Происходит переход от «священной истории» средних веков (когда «другим» для человеческой души представало трансцендентное) к ренессансной собственно человеческой «земной истории» (когда «другим» предстаёт либо природа, либо человек). Одна из особенностей Ренессанса – поляризация душевного бытия на «полюса», которые демонстрируют достаточно автономное существование. Для человека характерно чувство внутренней раздвоенности, невозможности уживания с ней, ощущение смятенности (нет выраженной доминанты), стремление к её преодолению. «Светлое» и «тёмное» в жизни души не только переплетаются, отталкиваются, но и, достигая стадии противоположностей, крайностей, «сходятся» друг с другом. Но, чтобы они так «сошлись» (до степени их невозможности отличения друг от друга), первозданное бытие должно обрести квази-духовное состояние.

Если первые стадии истории человека (первобытная, греческая, римская) выступают «тезисом», то средневековый этап предстаёт началом формирования «антитезиса». Продолжением, углублением его и выступает этап Ренессанса (включающий в себя моменты «синтеза» античности и средневековья). Предельного сущностного уровня взаимодействие «полюсов» не достигло (значит они ещё не актуализировались в полноте), однако разворачивание процесса их взаимодействия было активным. Так, порочность человеческой натуры не просто «фотографируется» (с равнодушной объективностью), но и соответствующим образом оценивается. Если добро и зло оцениваются как таковые, то значит осуществляется рефлексия первозданного плана души над отчужденным и над самим собой (что практически отсутствовало на первобытной и античной ступенях развития).

Этап Новой истории

В XYII-XYIII вв. продолжается развертывание линии нисхождения, отдаления «Града Земного» от «Града Божьего», нарастает обмирщение религиозного мировосприятия. Человек ещё стремится «в небо», ещё грезит, что движется ввысь, но на самом деле его путь идёт уже по горизонтали, вдоль поверхности земли. Духовное бытие уже не обладает для человека достаточной достоверностью, в отличие от фактурной убедительности организмического вещного мира. Земное, дабы постичь "небесное", не стремится подняться к нему, а низводит его до своего уровня, превращая в квази-духовное, «своё» («земное небо»), составляющую часть своего бытия.

Физические переживания понимаются как более важные, чем духовные; именно они и предстают теперь для человека настоящей реальностью. Для того, чтобы поверить в реальность духовного бытия, необходимо было ощутить его организмически, запустив, вслед за Фомой, пальцы в раны Христа. Отдаление от духовного (несущего вечное, целостное, устойчивое, живое, теплое) нашло выражение в распространении настроения тревоги, неуверенности, бессмысленности, конечности, текучести, временности, мимолетности бытия. Доминирование организмического привело к тому, что физическая смерть стала восприниматься как абсолютная кончина человека в целом. Отношения человека с природой становятся отношениями господства-подчинения; учёные становятся естествоиспытателями, они «пытают» природу и тем способствуют покорению её.

В восприятии человека акцент переносится с глаз, лица на тело и ту внешнюю среду, в которую он ситуативно включен. Лицо предстаёт как часть тела, и далеко не самая главная. Нарастает частичный характер мировосприятия. Часть становится равной целому, предстает его полноценной заменой. Чем более детализированным является взгляд на мир, тем более он оказывается поверхностным и неразборчивым. Человек вытесняется толпой; но чем больше человека, тем его меньше.

Происходит всё большее овнешнивание человека; внутреннее состояние человека исчерпывающе выражается в его внешнем облике. Внешнее становится все более самодостаточным, не нуждающемся для своего бытия во внутреннем. Организмическое продуцируется, с одной стороны, во всей своей откровенной наготе; с другой стороны, начинает мифологизироваться (кутаясь в античные и библейские одежды), самопревозносясь, вплоть до фетишизации, «обожествления», создания своего собственного «неба», где организмическое существование длится бесконечность. Из «пожирающего еду» человек превращается в «пожираемого едой». Организмичность выступает процессом, устремленным не на воспроизводство физиологии человека, а направленным на самовоспроизводство (внутренним моментом данного процесса и предстает организмичность человека). Владычествуют грубые животные инстинкты, ничего не переходит за пределы утробной жизни и чувственности, с мускулатурой быка соединяется «бычья душа».

Происходит новое рождение рационализма, положившее начало экспериментальной науке. Главная сфера человеческой деятельности – познание, главный его метод – рефлексия. Человек верит, что миром управляют разумные законы. Человек понимается как «мыслящая вещь» (Р. Декарт). Внимание переакцентируется с внешнего мира человека на внутренний. Субъективность понимается как наидостовернейшая реальность. Способом реализации социальных проектов предстают воспитание и просвещение.

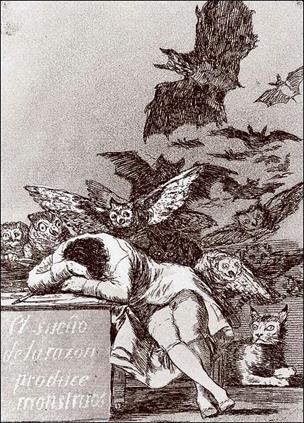

В это время «сон разума рождает чудовищ» (так назвал Ф. Гойя одну из своих "Капричос"). Торжествует не искренность, а притворство, равнодушие, изворотливость, непристойность; уродливое борется с прекрасным и побеждает его; глупые одурачивают умных, смерть оказывается сильнее жизни. Без духа человек дичает, демонизируется, оказываясь в сообществе ведьм, бесов и зверей Человек предстает тёмной силой среди тёмных сил. Происходит нисхождение от живого к полуживому и мертвому. Душа постепенно испускает дух. В силу утончения связи с духом душа теряет ту единственную точку отсчета, относительно которой она лишь и могла бы себя ощутить умирающей. Однако (по логике не высшего, а низшего бытия) душа избирает для комплиментарной оценки себя иную точку отсчета, примерно такую же мертвую, как она сама (и даже в чем-то еще мертвее: мертвую и полумертвую природу). Вот на этом фоне следы душевного тления почти не обнаруживаются и даже наоборот, кажется, что «жизни» у нее прибавилось.

Утверждается образ человека-кумира, который не просто способен существовать без Бога («не зная» о Его бытии), а может замещать Его, затмевая собой небо. Появляются «небожители» уже в земной жизни, «новые святые». Чем более овнешнен облик человека, тем более он овеществлен. Оторвавшийся от Бога человек остался наедине с вещами. Парадность «парадному человеку» в решающей степени как раз и придают украшающие его и окружающее пространство горделивые и сверкающие вещи. Начинается «парад» вещей, которые предстают продолжением и логическим завершением развертывания бытия внешнего (плотского) человека. И незаметно, но закономерно, сам человек выступает продолжением вещей (так как, теряя принципиальное отличие, предстает одной из них и часто не самой красивой; вещи рассказывают о человеке больше и содержательнее, чем он сам о себе, например лицом; вещи, становясь доминантой, задают для человека и собственную меру оценки: по изящности формы, красочности, блеску). Собственно человеческое бытие уже почти «не считывается». Кумиром человека все больше выступает вещь, вещь предстает высшей конечной ступенью в развертывании бытия вещного человека.

Ф. Гойя "Сон разума рождает чудовищ"

Развертывается вполне закономерный переход от «вещного» человека к вещам-без-человека. Вещи все более вытесняют человека (как несовершенную вещь). Человек-вещь превращается в человека-игрушку и, наконец, просто – в игрушку-вещь Внешний облик человека всецело исчерпывает его внутренний мир. Происходит познание пределов себя без обнаружения в себе Бога. Человек предельно открыт, но на том уровне, на котором открыты вещи (т. е. на уровне исчерпывающей их существо физической организации), поэтому с ними он и вступает во взаимодействие (потеря внутренней, обусловленной духом, целостности «восполняется» внешними взаимосвязями с родственными одушевленными и неодушевленными вещами). О том, что есть человек, можно в полной мере судить по тем (внешним) взаимодействиям, в которые он включен.

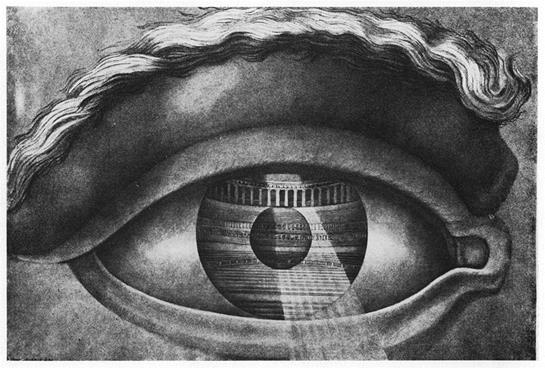

Развертывается грезящее видение мира. Человек предстает как мимолетное видение, непрерывно меняющееся вместе с постоянно текущим и уходящим временем, он дематериализуется; предстаёт женственным, склонным к чувственности, иррациональности, асимметрии. В обиходе начинают всё более использоваться зеркала. Расположенные одно против другого, зеркала давали множество отражений, создающих иллюзию расширения пространства до бесконечности. Стены дворцовых залов превращались в оправу для огромных зеркальных плоскостей, в которых предметный мир человека утрачивал цельность (каждый предмет распадался на множество несовпадающих отражений, терялся, становясь эфемерным) и вещественность. Зеркала превращали жизнь человека в театр, ежеминутно он чувствовал себя находящимся на сцене, где за каждым его движением следило множество глаз. Человек больше уже не принадлежал себе, делая то, что требовала от него невидимая публика. В результате и внутри него заиграли зеркала (и, оставшись наедине с собой, человек себе не принадлежал). Мир человека предстал одной большой дематериализовавшейся иллюзией.

К. Леду "Изображение театрального зала в Безансоне,

вписанного в человеческий глаз"

Зеркало – одно из важнейших проявлений доминанты внешней жизни над внутренней. Соотнесение себя с отражением в зеркале предстает подчинением выраженного вовне внутреннего облика человека облику полностью внешнему (отражение начинает выступать доминантой относительно отражаемого; внешний человек начинает терять способность самоидентификации). Зеркало является также объективацией иллюзорной, «параллельной» жизни. Жизнь в зеркале – это вторая жизнь, незаметно становящаяся первой; это – ведущая роль «казаться» над «быть» (зеркало - это «парадный автопортрет», находящийся в каждом доме; вытесняя иконы из «красных углов», вставляясь в роскошные оправы-оклады, зеркала выполняют роль своеобразной «антииконы»). Жизнь души человека улетает и от горних высей, и от дольних весей в ленивое царство праздной грезы, в «галантные празднества», прихотливые изнеженные, слащавые, кокетливые, тонущие в истоме и неге.

Средневековье устремлено к единому Первообразу, в котором – ВСЁ. XVII же век – устремлён к человеку, представляя его многолицым, но эта многолицесть балансирует на грани полной безликости. В множественном десакрализированном образе человека – почти что НИЧТО. Человеческая история (в период от средневековья до XVIII века) движется от духовного к организмическому; от внутреннего к внешнему; от Единства многообразия к многообразию без единства (к атомарной суммативности душевного космоса); от Единобожия к многобезбожию; от самодостаточного открытого Целого к элементам (почти не связанным с Целым и безуспешно стремящимся к собственной самодостаточности). Человек обрел (в средние века) и вновь потерял (в XVIII в.) связь с природой; прояснил на мгновение и вновь утерял первозданный облик. У человека появилось желание спрятаться, забыться, скрыться (в маску, сны, веселье) от того мира, в котором он оказался. Человек представляет мир в виде огромного, мягкого, теплого, сладостного, нежного женского лона, в котором опять можно вообразить себя младенцем. Косвенно здесь уже проявлено стремление вернуться на первозданную Родину; мало того, этот возврат уже «произошел», но в отчужденном виде.

Если на этапе Ренессанса душа человека стремилась к «срединному» бытию, выступающему синтезом «небесного» и «земного», то в XVII-XVIII вв. собственно земное уже, безусловно, преобладало. Преобладание внешнего оказалось настолько значительным, что трансформировался характер души в целом. За внешней стороной функционирования практически совсем скрылась внутренняя. Внешняя жизнь вступила в период полного своего оформления, выражением чего была проявившаяся со всей определенностью тенденция к её самодостаточному существованию. Роль определенного «противовеса» тенденции материализации душевной жизни выполнила активизировавшаяся греза, являющаяся уходом от «быть» к «казаться». Это есть устремление не к чему-то, реально или потенциально существующему во внешнем или внутреннем мире, это есть грёза о грёзе, иллюзия об иллюзии (наиболее адекватным выражением чего являются отражающие друг друга зеркала). Это есть грёза о небытии, кажущееся обретение полной свободы.

Одним из ярких выражений частичности бытия было зеркало, «отрезающее» человека и от природы, и от Бога, и от другого человека, и от самого себя внутреннего. Постепенно формируется новое представление о красоте, отличающейся от мира первозданной красоты (красотой, созданной для человека (или красотой для красоты). Это была уже красота без Бога, красота внешняя, для физического зрения. Этой красоты человеку уже было достаточно. В XIX в. продолжается тенденция превращения человека в «равного среди равных», относительно как природного мира, так и мира вещей. И человек, и мир в целом всё более приобретают характер миража, который может в любой момент растаять. Чем более внешнюю сторону действительности воспринимал человек, тем далее оказывался от себя внутреннего. Происходит расчеловечивание человека, мира вообще.

Одним из проявлений усиления овнешнивания жизни души выступает нарастание чувства неустойчивости, изменчивости, неопределенности, ненадежности. Происходит значительное убыстрение динамики жизни, нарастает тотальная изменчивость мира. Для человека всё более характерна неопределенность настроения и действия, неустойчивость чувств, невозможность предсказуемого развития событий. Особенность мирочувствования этого времени – ощущение всепроникающего жизненного потока. Так же, как за единичным потерялось всеобщее, за мгновением исчезло вечное, за материальным – духовное. Мгновенный взгляд на мир не может не нести в себе большую или меньшую долю случайности. Потеря связи с вечным и тотальное погружение во временное, конечное нашло выражение в нарастании чувства надвигающейся смерти, тревоги, незащищённости человека, ненадёжности, хрупкости его бытия, тупиковости пути, тотального сиротства. Получают дальнейшее развёртывание тенденции расщепления, атомизации человеческого бытия.

У человека сохраняется образ рая, но это рай, в сущности, растительно-животный, неодухотворённый, а значит – иллюзорный. Растёт число «людей-от-земли», находящихся в основном лишь в организмической связи с миром («живущих, чтобы есть и едящих, чтобы жить»). Создаётся единая природно-человеческая организмичность. Организмический человек «сворачивается» в человека-чрево. Человек не «больше» природы, а природа, если и «больше» человека, то лишь количественно. Человек и природа, по существу, тождественны. Природа не воспринимается как творение Бога. Теряя духовное, человек оказался менее одушевленным, чем природа.

Природа несёт в себе большую степень первозданности, чем человек, однако для этой первозданности не свойственна высокая одухотворённость. Поэтому, если человек и достигает единения с ней, то не на уровне внутренней душевной жизни. Этим объясняется то, что близость человека к природе чаще не приносит успокоения его душе, тем более не спасает её. Появляется ощущение того, что природа отторгает человека, что она настроена по отношению к нему враждебно. Характеризуя душевное состояние, проявившееся в XIX в., Ф. Ницше определяет его как «темно-вожделеющее», «более животное, подземное», с «господством похоти» и «одьяволением» природы. «Тёмное» не несёт в себе ужасания, неприятия: большее отторжение вызывает ад физический, а не ад душевный. Человек больше находится во внешнем адском бытии.

«Бог умер?» – Бог жив!!! В конце XIX века Ф. Ницше сделал вывод: «Бог умер». И в это же время, на другом конце света, П. Гоген (в серии своих автопортретов «У Голгофы») приходит к утверждению: «Бог жив!». Если Ницше, впервые с такой однозначной откровенностью, отделяет человека от Бога; то Гоген, также впервые с такой откровенностью, соединяет себя (именно себя, а не человека вообще, но через себя и человека вообще) с Богом-сыном.

Впервые за всю историю христианства человек пишет свой автопортрет в образе Христа. Святотатство? Гордыня? Но ведь «царство Божие внутри нас». Но ведь в каждом из нас – частица образа Божия. И в минуты просветляющих страданий душа восходит к Истине, и сквозь лицо проступает Лик. Это Христа ведут на Голгофу, а вместе с ним и «меня». Это «меня» ведут на Голгофу, а вместе со «мной» и Христа. Такое со-единение «себя» с Христом может быть лишь в том случае, если Бог жив. Истинно соединиться человеку можно только с живым Богом. «Свято место пусто не бывает».

Ищи

того Бога,

который не умер

|

|

|