|

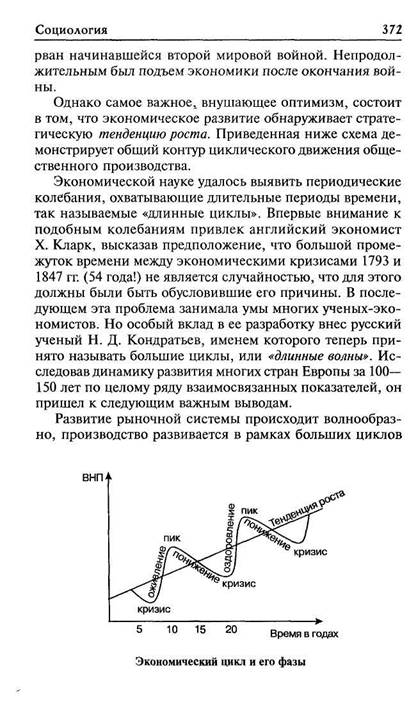

В движении экономического цикла наблюдаются четыре последовательно проходящие фазы — «кризис», «депрессия», «оживление» и «подъем». 1 глава

|

|

|

|

Кризис — это нарушение равновесия в экономике, вызывающее снижение и приостановку производства, а в наиболее тяжелых случаях — даже разрушение производительных сил. Различают два типа кризисов производства — «кризис перепроизводства» и «кризис недопроизводства» товаров. Для рыночной экономики наиболее характерен кризис перепроизводства. Он проявляется в следующем.

Во-первых, возникает перепроизводство товаров по сравнению с платежеспособным спросом на них; в результате масса уже произведенных товаров не находит соответствующего сбыта.

Во-вторых, вследствие превышения предложения товаров над спросом происходит резкое падение цен (например, во время кризиса 1929—1933 гг. цены в США упали почти на 54%, а в Англии — на 58%).

В-третьих, резко сокращается объем производства, и эго понятно: если не реализуются уже произведенные товары, то увеличение их производства в условиях падающих цен означало бы только нарастание убытков.

В-четвертых, как следствие, многие предприниматели оказываются не в состоянии платить по своим долговым обязательствам и терпят крах

В-пятых, сокращение объема производства ведет к увеличению числа безработных, снижению жизненного уровня занятых и еще большему снижению спроса.

Наконец, в кризисное состояние втягивается кредитная система, так как возникает лихорадочная погоня за налич-

369 Глава VII. Экономическая система

ными денежными средствами. В этой ситуации предприниматели готовы платить все возрастающие проценты за кредит, но массовое изъятие вкладов лишает многие банки возможности вернуть вкладчикам деньги, тем более предоставить ссуды. Многие банки терпят крах. Одновременно падает курс ценных бумаг.

ными денежными средствами. В этой ситуации предприниматели готовы платить все возрастающие проценты за кредит, но массовое изъятие вкладов лишает многие банки возможности вернуть вкладчикам деньги, тем более предоставить ссуды. Многие банки терпят крах. Одновременно падает курс ценных бумаг.

|

|

|

За кризисом следует депрессия, в течение которой постепенно расходится избыток товаров (часть сбывается по низким ценам, часть портится). Реализация товаров возобновляется, падение цен прекращается. В период депрессии объем производства несколько увеличивается по сравнению с кризисным периодом. В то же время масса капиталов, не находя себе применения в промышленности и торговле, стекается в банки, что увеличивает предложение свободных денег. Но в условиях, когда спрос на них незначителен, норма ссудного процента падает до минимума.

Фазы оживления и подъема характеризуются ростом производства: на фазе оживления восстанавливается предкризисный объем промышленного производства, а во время подъема промышленная продукция уже превышает этот уровень, достигая нового максимума в пределах данного цикла.

На фазе подъема происходит быстрый рост производства, значительно повышаются товарные цены, сокращается безработица, растет спрос на ссудный капитал и повышается уровень ссудного процента. Цикл завершен, подготавливая условия нового перепроизводства, нового кризиса.

Основной фазой промышленного цикла является кризис, служащий исходным пунктом для следующих за ним фаз цикла (однако некоторые современные экономисты оценивают «кризис» и «бум» как поворотные точки цикла, а основными его фазами считают фазы «спада» и «оживления»).

Первые грозные признаки приближающегося кризиса испытывают отрасли, производящие предметы длительного потребления (автомобили, бытовую технику и т. д.), поскольку эти товары удовлетворяют потребности не пер-

Социология

вой необходимости. Неуверенность основной массы потребителей в завтрашнем благополучии побуждает их воздерживаться от замены уже приобретенных товаров на новые. Перенасыщение рынков этих товаров побуждает производителей сокращать производство, что сокращает спрос и на соответствующие инвестиционные товары, необходимые для изготовления товаров длительного пользования (машины, металл и т. д.). Происходит снижение в базовых отраслях производства. В результате высвобожденные из этих отраслей работники теряют доходы, совокупный спрос еще более падает.

вой необходимости. Неуверенность основной массы потребителей в завтрашнем благополучии побуждает их воздерживаться от замены уже приобретенных товаров на новые. Перенасыщение рынков этих товаров побуждает производителей сокращать производство, что сокращает спрос и на соответствующие инвестиционные товары, необходимые для изготовления товаров длительного пользования (машины, металл и т. д.). Происходит снижение в базовых отраслях производства. В результате высвобожденные из этих отраслей работники теряют доходы, совокупный спрос еще более падает.

|

|

|

Вместе с тем каждая фаза промышленного цикла создает условия и предпосылки, необходимые для перехода к следующей фазе. Падение цен и обострение конкуренции за покупателя побуждает предпринимателей изыскивать способы снижения издержек производства. Сделать это можно, главным образом, заменяя старые машины и оборудование более производительным, путем совершенствования организации производства, внедряя новые способы обработки и т. д. После кризисов начинается обновление основного капитала, а массовые масштабы такого обновления дают толчок для развития отраслей, производящих средства производства. Экономика переходит в фазу оживления, а затем и подъема. Таким образом, в периодическом обновлении основного капитала заложена материальная основа периодичности кризисов.

Циклические кризисы перепроизводства называют также «общими», так как они охватывают все сферы народного хозяйства, большую часть производства.

Наряду с циклическими в рыночной экономике возникают также частичные кризисы, охватывающие не всю, а какую-либо локальную сферу экономической деятельности (таковы, например, кризисы в сфере денежного обращения и кредита).

Возможны также отраслевые кризисы, охватывающие одну из отраслей промышленности, сельского хозяйства или транспорта (например, кризис текстильной промышленности).

Глава VII. Экономическая система

Другая разновидность экономических кризисов — структурные кризисы, которые вызываются крупными диспропорциями в развитии народного хозяйства. Такие кризисы носят, как правило, затяжной характер, и выход из них особенно труден. (Примером структурных кризисов могут служить энергетический, сырьевой, продовольственный кризисы, возникшие в 70-х гг. нынешнего столетия).

Другая разновидность экономических кризисов — структурные кризисы, которые вызываются крупными диспропорциями в развитии народного хозяйства. Такие кризисы носят, как правило, затяжной характер, и выход из них особенно труден. (Примером структурных кризисов могут служить энергетический, сырьевой, продовольственный кризисы, возникшие в 70-х гг. нынешнего столетия).

Экономические кризисы могут поразить экономику одной страны или приобрести мировой характер. Особенно «знаменит» мировой кризис 1929—1933 гг., который охватил все промышленно развитые страны и отличался необычайно затяжным характером, глубиной и тяжелыми последствиями. Совокупный объем промышленного производства в этих странах сократился за этот период на 46%, выплавка стали упала на 62%, производство продукции судостроения — на 87%, внешнеторговый оборот упал на 67%. Число безработных достигло 25% всех занятых, а реальные доходы населения в среднем уменьшились на 58%. Экономические и социальные последствия этого кризиса поставили под угрозу само существование экономической системы свободного предпринимательства и вызвали необходимость выработки так называемого «нового курса», суть которого состояла в усилении государственного воздействия на ход экономических процессов.

|

|

|

В условиях быстро развивающейся научно-технической революции регулирующее влияние государства существенным образом смягчает отрицательные последствия циклических колебаний, вносит целый ряд изменений в ход самого цикла.

Сокращаются сроки цикла. В среднем проходит около 5 лет от одного кризиса до другого — по сравнению с 8— 10 годами в конце XIX — начале XX в.

Претерпевает изменения структура цикла. Например, для цикла, последовавшего за кризисом 1929—1933 гг., было характерно отсутствие фазы подъема. После длительной депрессии и легкого оживления в середине 1937 г. разразился очередной мировой экономический кризис, который, однако, не получил полного развития и был пре-

|

Глава VII. Экономическая система

(протяженностью в 45—60 лет). Каждый такой цикл состоит из двух больших фаз — «фазы подъема» и «фазы спада».

(протяженностью в 45—60 лет). Каждый такой цикл состоит из двух больших фаз — «фазы подъема» и «фазы спада».

Фаза подъема характеризуется инвестиционной активностью, усиленным вложением капитала в наращивание объема производства, что сопровождается увеличением занятости и ростом ссудного процента.

Фаза спада характеризуется появлением избыточного капитала, не находящего себе применения в новых инвестициях, поскольку уже действующий капитал и без того создает избыток предложения товаров; в результате объем промышленного производства сокращается, что влечет за собой увеличение безработицы, она приобретает хронический характер в связи со снижением спроса на свободный капитал снижается норма ссудного процента.

|

|

|

Материальной основой периодичности долгосрочных колебаний является обновление основного капитала с длительными сроками службы, само же обновление связано с внедрением в производство новых технологий, материалов, источников сырья и энергии, работников новых профессий.

Н. Д. Кондратьев выделил следующие большие циклы («длинные волны»):

| Период подъема (годы) | Период спада (годы) | Технические нововведения |

| 1778-1813 | 1814-1842 | паровой двигатель, текстильная и угольная промышленность |

| 1843-1869 | 1870-1890/95 | пароход, железная дорога, сталелитейная промышленность |

| 1890/95-1914/20 | 1920-1935/40 | электротехнические и химические нововведения, двигатель внутреннего сгорания, дизельный двигатель |

| 1940/45-1965 | 1965/70-1985 | автомобильная, электротехническая, химическая промышленность |

| 1980-1990 | — |

Социология

Сам Н. Д. Кондратьев довел свой анализ до 1920 г., предполагая в последующие 20—30 лет спад производства. Применяя его концепцию к анализу последующих периодов развития, экономисты выделяют «четвертую» волну, подъем которой приходился на конец 40-х — середину 70-х гг., а спад — на середину 70-х — начало 90-х гг.

Сам Н. Д. Кондратьев довел свой анализ до 1920 г., предполагая в последующие 20—30 лет спад производства. Применяя его концепцию к анализу последующих периодов развития, экономисты выделяют «четвертую» волну, подъем которой приходился на конец 40-х — середину 70-х гг., а спад — на середину 70-х — начало 90-х гг.

Под влиянием долгосрочных колебаний изменяются краткосрочные циклы. Если они попали на фазу подъема длинной волны, то их собственная фаза подъема удлиняется. Если они оказались на фазе спада длинной волны, то фазы кризиса и депрессии более растянуты.

Рыночная экономика не свободна и от кризисов относительного недопроизводства. Например, сырьевой и продовольственный кризисы в середине 70-х гг. привели к резкому росту мировых цен на нефть, сырье, сельскохозяйственные продукты и серьезно нарушили пропорции воспроизводства в странах Запада. На возникновение кризисов недопроизводства, наряду с экономическими факторами, большое влияние оказывают факторы природного и социального характера — засуха, неурожаи, острые межгосударственные и внутренние конфликты. Но в еще большей степени кризисы недопроизводства присущи административно-командной системе. Здесь дефицит многих видов продукции становятся постоянным, хроническим спутником экономики.

Циклические процессы

К числу наиболее болезненных, но объективно воспроизводимых ходом рыночной экономики нарушений равновесия относится безработица.

Негативные последствия безработицы издавна побуждали ученых-экономистов к пристальному изучению этого явления и порождающих его причин. Исходный пункт такого анализа составляет факт, то рабочая сила является товарам». На рынке труда цена этого товара находится под воздействием спроса на него и предложения. Поэтому

|

|

|

Глава VII. Экономическая система

превышение предложения рабочей силы над спросом порождает излишек рабочей силы, т. е. безработицу.

превышение предложения рабочей силы над спросом порождает излишек рабочей силы, т. е. безработицу.

Из этой очевидной посылки различные экономические теории делают разные выводы. Так, классическая школа утверждает, что, поскольку рыночная система обладает свойством автоматического саморегулирования, равновесие на рынке труда нарушается лишь временно, при чрезвычайных внешних воздействиях (стихийные бедствия, войны и др.). Следовательно, утверждают они, существование длительной безработицы невозможно. Если же она появляется, то это объясняется высокой заработной платой, вызывающей превышение предложений на рынке труда над спросом на нее. Свободный рынок со свободным ценообразованием способен решить эту проблему путем снижения цены рабочей силы до тех пор, пока не восстановится равновесие между спросом на нее и предложением. Поэтому государство не должно вмешиваться в действия рынка труда (как и других рынков), так как оснований для этого нет.

Однако Великая депрессия начала 30-х гг. опровергла эту, казалось, так логично построенную концепцию. Обнаружилось, что при снижении заработной платы безработица не только не сокращается, но даже увеличивается. Понижение заработной платы основной массы потребителей (а именно работники наемного труда представляют большую их часть) ведет к сокращению покупательского спроса, еще большему затовариванию, сокращению производства и увольнению новых рабочих.

Возникла потребность в переосмыслении механизмов действия рыночной системы, в том числе на рынках труда. Новую трактовку экономических проблем дал Дж. Кейнс в своей работе «Общая теория занятости, процента и денег», вышедшей в свет в 1936 г.

Основные положения этой книги по проблеме занятости состоят в следующем:

>• рыночная система не является саморегулирующейся, равновесное состояние в ней не достигается автоматически;

Социология

>■ даже при достигнутом равновесии совокупного спроса и совокупного предложения товаров возможен значительный уровень безработицы;

>■ даже при достигнутом равновесии совокупного спроса и совокупного предложения товаров возможен значительный уровень безработицы;

>■ в краткосрочном периоде цены и ставки заработной платы являются неэластичными, поэтому не могут служить регулятором и восстанавливать полную занятость;

>• существование на рынке труда монопольных объединений (профсоюзов) препятствует снижению рыночных ставок заработной платы;

>• в рыночной экономике желательно достижение полной занятости. Но полная занятость не равна «стопроцентному» вовлечению в производство всех трудоспособных. Полная занятость равна максимально достижимой на практике, при которой часть трудоспособного населения не ищет и не желает работы в общественном хозяйстве. Полная занятость не исключает безработицы, поскольку некоторые ее формы неустранимы и, следовательно, составляют так называемую «естественную» безработицу;

>■ в рыночной экономике возможно длительное существование значительной безработицы, поэтому для достижения полной занятости и максимального объема ВНП необходимо систематическое вмешательство государства.

Отрицательные социальные и экономические последствия, причиняемые безработицей, вынуждают правительства развитых стран предпринимать меры, направленные на борьбу с этим явлением, а также меры социальной защиты безработных.

Первые представляют собой воздействие на экономику с целью предотвращения чрезмерно глубоких спадов производства, обеспечения стабилизации развития. Важную роль в регулировании занятости играют также программы, направленные на подготовку и переподготовку рабочей силы в соответствии с потребностями производства и программы содействия найму рабочей силы.

377 Глава VII. Экономическая система

Одновременно безработным оказывается социальная поддержка в виде системы пособий, денежной или натуральной помощи.

Одновременно безработным оказывается социальная поддержка в виде системы пособий, денежной или натуральной помощи.

Вхождение российской экономики в рыночную систему сопровождает ее неизбежный спутник — безработица. В связи с этим, с учетом накопленного опыта передовых стран, в нашей стране в 1991 г. принят закон о занятости. В нем определяются признаки, согласно которым человек признается безработным, порядок установления и размер выплачиваемого пособия по безработице, продолжительность выплаты и другие моменты, призванные поддержать не имеющих работу в это трудное время.

Особенности экономики России в переходный период

Какое значение имеет циклический характер развития для экономики нашей страны? В чем причина кризисного состояния национальной экономики России в настоящее время? Каков выход из затянувшегося кризиса? Ответы на эти сложные вопросы ждут глубокого и всестороннего обоснования. Тем не менее уже сегодня можно сделать некоторые выводы в этом отношении.

Давайте обратимся в качестве иллюстрации за примером из области производства — изготовления какого-либо товара. Для того, чтобы перейти к созданию нового, ранее не производившегося товара, необходимо, во-первых, знать, нужен ли такой товар потребителям, найдет ли он спрос. Во-вторых, если этот товар сложен в изготовлении, нужно подготовить необходимые средства труда — машины, станки и т.д., переоснастить производство этим оборудованием, изыскать необходимые ресурсы, материальные и денежные. В-третьих, подготовить или переобучить кадры, способные работать на этих станках, использовать новую технологию, и т. д. В-четвертых, нужно наладить организацию производства и труда, соответствующую данной технологии. Таким образом, даже переход

Социология

к производству нового продукта требует значительных затрат труда и времени, зачастую сопровождается приостановкой действующего производства.

к производству нового продукта требует значительных затрат труда и времени, зачастую сопровождается приостановкой действующего производства.

Теперь можно представить, насколько сложно осуществить переход от одного типа производственно-экономических отношений к другому, от административно-командной системы к рыночной, да еще в масштабах такой страны, как Россия, с ее огромными пространствами, разнообразием почвенно-климатических условий, национальных традиций и разным уровнем экономического развития различных регионов. Понятно, что такой переход требует колоссальных усилий, затрат и значительного времени. Трудности перехода усугубляются теми негативными явлениями, которые до сих пор носили скрытый характер и накапливались десятилетиями, а ныне обнаружились во всей полноте.

Так, начиная с 60-х гг., в снижении темпов роста стал проявляться эффект резких нарушений пропорций общественного производства. Главная доля ресурсов затрачивалась на производство средств производства и развитие ВПК, создающего средства вооружения. На производство же товаров народного потребления расходовалась крайне недостаточная часть национального дохода, следствием чего стал постоянно увеличивающийся разрыв между растущими номинальными (денежными) доходами населения и их товарным покрытием. Это означало, что реальные доходы росли очень медленно. Их распределение сопровождалось искажениями и нарушениями принципа распределения по труду, т. е. происходило далеко не в соответствии с количеством и качеством труда, вложенного в общественное производство. Все это подрывало, ослабляло экономические стимулы к труду работников, Порождало безразличное, негативное отношение к труду.

Таким образом, сам ход экономического движения с объективной неизбежностью поставил вопрос о судьбе административно-командной системы, необходимости ее трансформации. Жизнеспособность и более высокая экономическая эффективность рыночных систем, демонстрируемая развитием передовых стран мира, предопредели-

Глава VII. Экономическая система

||

||

ла выбор в пользу перехода к современному типу рыночной экономики — социально ориентированной и регулируемой рыночной системе хозяйства. Но сам этот переход не может быть легким и мгновенным. К тому же трудности перехода усугубляются распадом СССР, разрывом десятилетиями налаживаемых связей между республиками, входившими в его состав.

Поэтому экономический кризис, который ныне переживает наша страна, является особым — его можно квалифицировать как кризис трансформационный, т. е. кризис трансформации социально-экономической системы.

Рынок труда

Общая характеристика рынка труда

Как известно, рынок представляет собой пространство, на котором взаимодействуют продавцы и покупатели, в результате чего для каждого стандартного товара (или услуги) устанавливаются равновесная цена и равновесный объем предложения и спроса. Очевидно, что данное понятие рынка должно быть скорректировано, если речь идет о таком специфическом товаре, как труд. Это связано с тем, что носитель труда (работник) представляет собой уникальную человеческую личность, которая обладает не только определенной способностью к труду (токарь, инженер, врач и т. д.), но и целым «спектром» других качеств: мотивами трудового поведения, жизненным опытом, психофизиологическими особенностями. В этой связи понятие «рынок труда» носит в какой-то степени абстрактный характер.

С другой стороны, и работодатели (т. е. те, кто предлагает рабочие места) подходят к найму рабочей силы не только с точки зрения требований к профессии и квалификации индивида, но и оценивая его (работника) коммуникабельность, умение работать в коллективе, способность к переобучению, трудовой мобильности.

Социология

Необходимо отметить, что труд имеет не только экономическую ценность (важнейший производственный фактор, при помощи которого производится продукция определенного количества и качества), но и социальную, так как является источником дохода, определяет социальный статус человека в обществе.

Необходимо отметить, что труд имеет не только экономическую ценность (важнейший производственный фактор, при помощи которого производится продукция определенного количества и качества), но и социальную, так как является источником дохода, определяет социальный статус человека в обществе.

Становление рыночных отношений всегда затрагивает одну из важнейших сфер экономики — занятость трудовых ресурсов. В дореформенный период обеспечение занятости населения основывалось на командно-административных методах: лица, достигшие шестнадцатилетнего возраста и не имеющие ограничений по здоровью, были обязаны либо учиться, либо работать. В противном случае они в принудительном порядке направлялись на работу или преследовались по закону (объявлялись «тунеядцами»). Иными словами, все трудоспособное население страны было крепостными у государства, которое предписывало, где и по какой профессии должен трудиться человек, какую заработную плату он должен получать, какие иметь льготы.

Отличительной особенностью рыночной экономики является то, что человек самостоятельно принимает решение о том, работать ему или нет. Государство не вправе заставить его трудиться, что закреплено в «Законе о занятости».

Стремление обеспечить практически стопроцентную занятость трудоспособного населения в ущерб экономической эффективности производства привело к тому, что на многих предприятиях имел место не дефицит рабочей силы (как о том часто говорили руководители предприятий), а ее излишек. В результате этого в условиях командно-административной экономики при формальном отсутствии безработицы она реально существовала в «скрытой» форме, часть работников фактически только присутствовала на работе, имитируя трудовую деятельность.

Реформирование экономики России со всей остротой поставило проблему становления рынка труда как одной из подсистем всего рыночного механизма. Уже на первых этапах (1992—1995 гг.) произошло существенное сокраще-

381 Глава VII. Экономическая система

ние численности занятых в экономике страны. Это было вызвано не только кризисными явлениями (спадом производства), но и тем, что в условиях командно-административной экономики занятость населения искусственно поддерживалась на очень высоком уровне (практически все трудоспособное население работало, в то время как для эффективной рыночной экономики этот показатель не превышает 94—95%). В результате на предприятиях был существенный избыток рабочей силы.

ние численности занятых в экономике страны. Это было вызвано не только кризисными явлениями (спадом производства), но и тем, что в условиях командно-административной экономики занятость населения искусственно поддерживалась на очень высоком уровне (практически все трудоспособное население работало, в то время как для эффективной рыночной экономики этот показатель не превышает 94—95%). В результате на предприятиях был существенный избыток рабочей силы.

С началом реформ многие предприятия стали сокращать излишнюю рабочую силу, т. е. «скрытая» форма безработицы перешла в «открытую». Уже к концу 1991 г. в стране появились первые официально зарегистрированные безработные. Безработица для любого государства — явление со знаком «минус». Речь идет не только об экономических потерях (снижение численности занятых приводит к недовыпуску товаров и услуг), но и социальных (снижаются доходы населения, растет социальная напряженность в обществе). Однако нормально функционирующая рыночная экономика объективно предполагает наличие безработицы. Важно, чтобы ее уровень не превышал предельно допустимую отметку. Общепризнанно, что если показатель безработицы не превышает 5%, то ситуация на рынке труда не является напряженной: человек, ищущий работу, может достаточно быстро ее найти. В то же время работодателю достаточно сложно заполнить вакансию. При превышении данного уровня на рынке труда складывается зеркальная ситуация: теперь безработному трудно найти работу, в то время как работодатели имеют возможность выбирать тех, кто им больше всего подходит.

В этой ситуации одной из основных экономических функций государства является проведение такой экономической политики, которая обеспечивала бы в стране занятость на уровне экономически эффективном (т. е. таком, при котором уровень безработицы не превышал бы 5%).

В России в 1991 г. во всех регионах была создана государственная служба занятости, основная задача которой состояла в том, чтобы помочь безработным найти ра-

Социология

боту. В дальнейшем функции служб занятости заметно расширились: они стали оказывать профориентационные услуги (подбирать работу в зависимости от психологических особенностей личности), проводить переобучение безработных по профессиям, которые требуются на рынке труда данного региона, оказывать материальную помощь особо нуждающимся безработным, создавать и сохранять рабочие места на тех предприятиях, где ожидается массовое высвобождение рабочей силы, предоставлять ссуды тем безработным, которые собираются открыть собственное дело.

боту. В дальнейшем функции служб занятости заметно расширились: они стали оказывать профориентационные услуги (подбирать работу в зависимости от психологических особенностей личности), проводить переобучение безработных по профессиям, которые требуются на рынке труда данного региона, оказывать материальную помощь особо нуждающимся безработным, создавать и сохранять рабочие места на тех предприятиях, где ожидается массовое высвобождение рабочей силы, предоставлять ссуды тем безработным, которые собираются открыть собственное дело.

В самом начале реформ многие экономисты прогнозировали высокий уровень безработицы, связанный как со спадом производства, так и с изменением структуры экономики (появление частных и акционерных предприятий, перепрофилирование производств на выпуск конкурентоспособной продукции, конверсия предприятий военно-промышленного комплекса). Однако эти опасение не оправдались: безработица не превышала опасно допустимого уровня. Произошло это в результате того, что многие предприятия (прежде всего крупные) начали ориентироваться на сохранение численности персонала путем введения сокращенной рабочей недели, вынужденных отпусков и других мер. В результате этого в нашей экономике по-прежнему сохранилось такое понятие, как «скрытая безработица»: с одной стороны, работник и не уволен с предприятия, а с другой — и не работает. По некоторым данным, уровень скрытой безработицы составляет 15%, а официальный — 3,4% (на начало 1997 г.).

Отличительной особенностью рынка труда в начале реформ было активное сокращение женщин и лиц с высшим образованием: доля этих категорий в составе безработных составляла 60—70% Однако в настоящее время ситуация несколько изменилась: все чаще безработными становятся мужчины и те, кто не имеет специального профессионального образования. Последнее свидетельствует о том, что все больше растет спрос на квалифицированную рабочую силу, имеющую специальную профессиональную подготовку.

383 Глава VII. Экономическая система

Так как регионы страны существенно различаются по экономическому потенциалу (сельскохозяйственные, промышленные), демографической структуре населения (районы с высокими темпами прироста населения и районы, где численность населения снижается) и климатическим условиям, то и региональные (или локальные) рынки труда значительно отличаются друг от друга. Так, для южных областей России и республик Северного Кавказа характерен высокий уровень безработицы, высокая напряженность на рынке труда (например, в Калмыкии на 1 рабочее место претендовали 470 человек, в Ингушетии,— 415, в Ивановской области — 190, в то время как по Российской Федерации в целом — около 10). В то же время в северных областях и краях ощущается дефицит рабочей силы. Кроме того, в крупных городах уровень безработицы заметно ниже, чем в небольших и в сельских районах, что объясняется большими возможностями найти работу. Не случайно в крупных городах, как правило, требуется меньше времени, чтобы найти работу, чем в небольших населенных пунктах.

Так как регионы страны существенно различаются по экономическому потенциалу (сельскохозяйственные, промышленные), демографической структуре населения (районы с высокими темпами прироста населения и районы, где численность населения снижается) и климатическим условиям, то и региональные (или локальные) рынки труда значительно отличаются друг от друга. Так, для южных областей России и республик Северного Кавказа характерен высокий уровень безработицы, высокая напряженность на рынке труда (например, в Калмыкии на 1 рабочее место претендовали 470 человек, в Ингушетии,— 415, в Ивановской области — 190, в то время как по Российской Федерации в целом — около 10). В то же время в северных областях и краях ощущается дефицит рабочей силы. Кроме того, в крупных городах уровень безработицы заметно ниже, чем в небольших и в сельских районах, что объясняется большими возможностями найти работу. Не случайно в крупных городах, как правило, требуется меньше времени, чтобы найти работу, чем в небольших населенных пунктах.

Становлению рынка труда в России препятствует ряд причин. Во-первых, рынок труда не сбалансирован: с одной стороны, существует достаточно большое число вакантных рабочих мест, с другой — значительное число безработных, чья профессиональная или квалификационная подготовка не соответствует требованиям работодателей. Во-вторых, по-прежнему существуют административные и правовые ограничения на миграцию рабочей силы (институт прописки). В-третьих, отсутствует реальный рынок доступного жилья, что также сдерживает территориальное перераспределение трудовых ресурсов. Наконец, в-четвертых, экономика все еще остается высокомонопо-лизированной, что позволяет работодателям диктовать условия занятости (в частности, уровень заработной платы), а работники вынуждены их принимать.

|

|

|