|

3. Схема попарных сравнений результатов индивидуальных наблюдений

|

|

|

|

3. Схема попарных сравнений результатов индивидуальных наблюдений

| Наблюдатель | ||||

| — | + | + | + | |

| — | — | + | + | |

| — | — | ___ | + | |

| — | — | — | — |

В соответствии с такой схемой группа наблюдателей определяет то число коэффициентов, которые нужно подсчитать (число «плюсов»), и распределяет между наблюдателями эту работу по подсчетам.

1. Коэффициент Спирмена (р) подсчитывается в соответствии со схемой по данным^ каждой пары наблюдателей, представляемым в виде табл. 4, где X и Y — суммарное число актов (или частота встречаемости категорий) у всех участников по данным первого и второго наблюдателей; п — число категорий (равно 12).

Ранжирование числа актов осуществляется отдельно для данных каждого наблюдателя. Самому большому числу приписывают ранг 1, следующему — ранг 2 и т. д.:

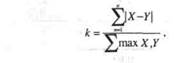

2. Процент различий подсчитывается следующим образом. Как при подсчете коэффициента Спирмена, для каждой категории выписывается по данным двух наблюдателей частота встречаемости соответствующего акта у всех участников дискуссии. Затем подсчитывается разность частот по каждой категории и выбирается максимальная ча-

стота из каждой пары. Коэффициент различий получается путем деления сумм абсолютной разности (модуля) частот по всем категориям на сумму максимальных значений:

4. Подсчет коэффициента корреляции (р) по матрицам представленности категории

| Частоты | Категории | |||||||||||

| X' — число актов у 1-го наблюдателя | ||||||||||||

| Y — число актов у 2-го наблюдателя | ||||||||||||

| Xt — ранг i'-категории | ||||||||||||

| У. — ранг /-категории | ||||||||||||

| с*, - у) - разница рангов | ||||||||||||

| (X, ~ Y)2 | ||||||||||||

5. Подсчет коэффициента различия (к)

|

|

|

| Частоты | Категории | |||||||||||

| X | ||||||||||||

| Y | ||||||||||||

| |*-Г| | ||||||||||||

| max X, Y | ||||||||||||

По данным Бейлза, подсчет процента различий дает менее оптимистическую картину согласия наблюдателей, чем ранговые коэффициенты связи. В табл. 6 приведен пример данных по двум сеансам наблюдения четырех наблюдателей из книги Г. Фазнахта «Систематическое наблюдение за поведением». Верхнее число — коэффициент связи, нижнее — процент различий между каждыми двумя наблюдателями.

6. Пример данных о согласии наблюдателей [РарпасЬл, 1979]

6. Пример данных о согласии наблюдателей [РарпасЬл, 1979]

| Наблюдатель | ||||

| - | 0, 92 28% | 0, 91 36% | 0, 91 47% | |

| 0, 52 42% | — | 0, 85 37% | 0, 96 43% | |

| 0, 67 50% | 0, 69 51% | — | 0, 91 43% | |

| 0, 72 39% | 0, 75 39% | 0, 89 35% | — |

Иногда ранговые коэффициенты корреляции подсчитывают отдельно по каждой категории или представленности категорий у каждого участника дискуссии, в этом случае можно оценивать не только степень согласия наблюдателей, но и структуру, и динамику группы. Так, в ходе дискуссии между участниками образуется иерархия по их влиянию на группу («силе»), степени участия в дискуссии и озабоченности достижением групповых целей; участники эмоционально воспринимают друг друга как настроенных позитивно или негативно. Одни участники становятся специалистами по «выдвижению идеи», другие — по оценке этих идей, третьи проявляют наибольшие способности к снятию напряжения (обычно они оцениваются другими участниками дискуссии как самые «симпатичные») и т. д. Однако анализ этих аспектов взаимодействия в группе составляет предмет специального социально-психологического изучения и не может быть охвачен в данном задании.

|

|

|

Обсуждение результатов

1. На основе протоколов, построенного графика и первичной обработки результатов (1, 2) проанализировать проявление указанных Бейлзом закономерностей. Общий смысл этих закономерностей заключается в том, что процесс интеракции имеет двусторонний характер, причем ответные реакции играют роль постоянной обратной связи. Именно с этим связано соответствующее процентное распределение категорий, приходящихся на действия (акты) по решению задачи и оценки их участниками, положительные и отрицательные реакции. В половине случаев первым высказыванием участника является оценочная реакция (или мнение); если же участник продолжает говорить, то, вероятнее всего, его вторым действием будет попытка решить задачу. Изменение частоты действий разных категорий к последней трети дискуссии связано с прохождением критических этапов решения, изменением соотношений разного рода действий на отдельных стадиях решения групповой проблемы.

Можно ли выявить указанные закономерности по полученным данным наблюдения?

2. Обсудить, в какой степени на результаты наблюдения могло повлиять то обстоятельство, что группа, выступающая в качестве объекта наблюдения, изменялась по мере выполнения задания, особенно на втором сеансе наблюдения. У ее участников складывались определенные взаимоотношения в ходе дискуссии, и спонтанность взаимодействия не могла быть представлена в «чистом виде» благодаря приобретению студентами знаний о целях наблюдения и конкретно о методике.

3. Проанализировать результаты с точки зрения проявленного согласия наблюдателей. Обсудить на основании собственных и литературных данных связь показателей согласия наблюдателей не только с используемыми средствами обработки наблюдения, но и с самими средствами отчета о наблюдаемых процессах, т. е. с использованием категориальной системы Бейлза.

|

|

|

Отчет по данной работе должен содержать: краткое теоретическое введение с указанием задач работы; краткое описание методики наблюдения; изложение полученных данных (по результатам качественного анализа протокола, графику и результатам количественной обработки); обсуждение результатов наблюдения по указанным выше и другим предложенным самим студентом пунктам; выводы, обозначающие, какие конкретные цели достигнуты при выполнении задания. К отчету прилагаются протокол основного наблюдения и все материалы по обработке данных наблюдения.

|

|

|