|

Обсуждение результатов. Контрольные вопросы. Приложение 1. Ключ к методике Дж. Кагана. Приложение II. Тестовый материал к методике Кагана (12 пар стимульиого ряда)

|

|

|

|

Обсуждение результатов

При получении данных для студенческой группы каждый анализирует индивидуальные показатели своего испытуемого с точки зрения того, к каким подгруппам в соответствии с когнитивным стилем его можно отнести.

Если эта методика использовалась для выделения такой переменной внутренних'условий «импульсивность—рефлексивность», которая будет рассматриваться в качестве аналога независимой переменной, то следует обсудить также способы выделения групп: «медианное расщепление» или «контрастные группы».

В выводах необходимо оценить репрезентативность индивидуальных данных (с точки зрения того, насколько хорошо показатели испытуемого представляют теоретически предполагаемые различия между этапами шкалы «импульсивные—рефлексивные»).

Контрольные вопросы

1. Определите понятие «когнитивный стиль». Как связаны между собой когнитивный стиль и успешность обучения?

2. Какие варианты экспериментальных процедур можно предложить для группы индивидуальных показателей, характеризующих «импульсивный» или «рефлексивный» когнитивный стиль?

Литература: 27; 33, с. 303-327; 34, с. 16-26; 36; 80, с. 67-83.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Ключ к методике Дж. Кагана

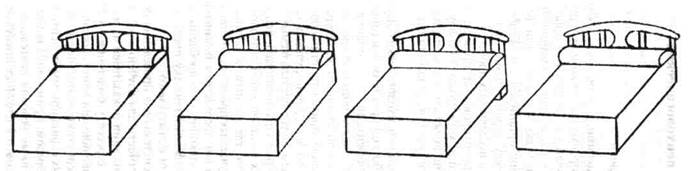

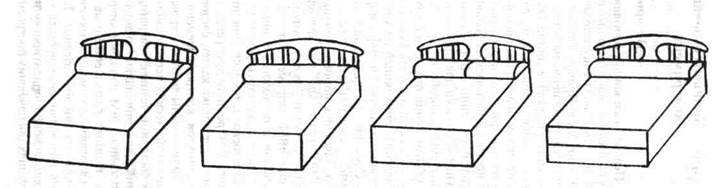

Для предварительного опыта используются карточки из детского варианта

(рис. 21 и 22). _________________

Карточка кораблик ковбой

Правильный 2 4

ответ

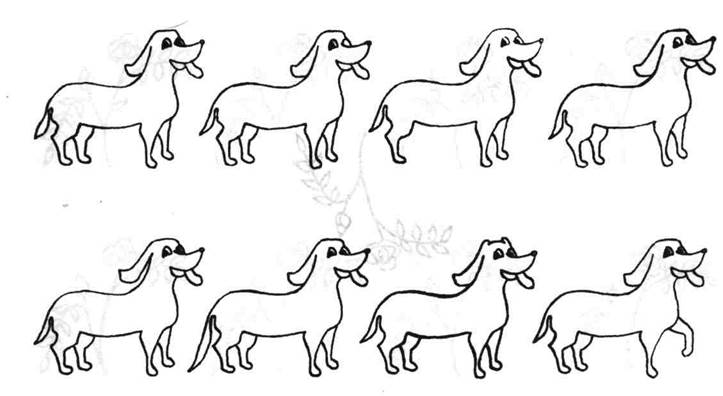

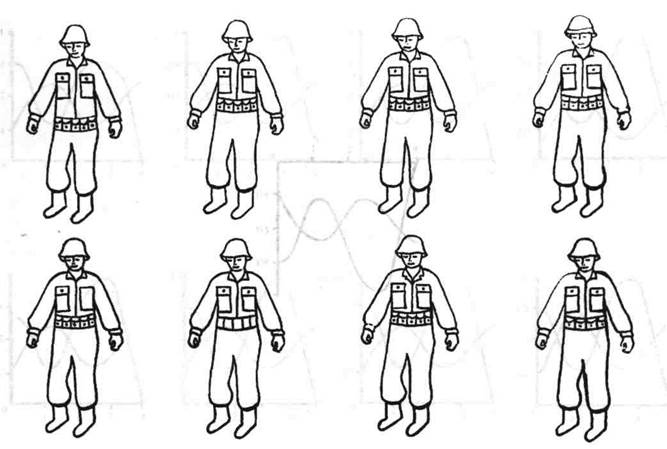

Для основного опыта используются пары карточек под номерами 1-12 (рис. 23).

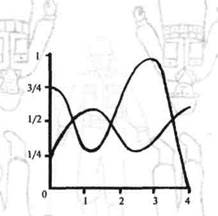

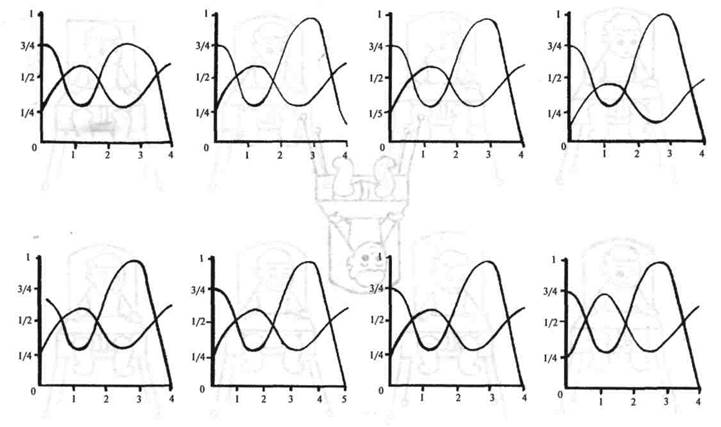

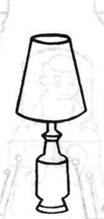

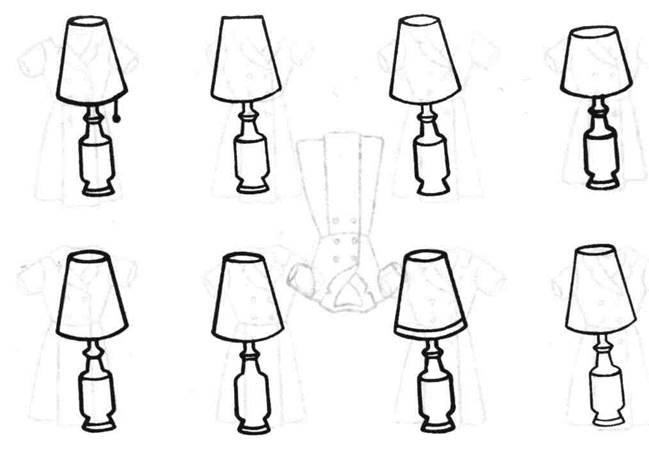

| Карточка | собака | роза | солдат | график | ребенок | лампа |

| Правильный ответ (№... ) | ||||||

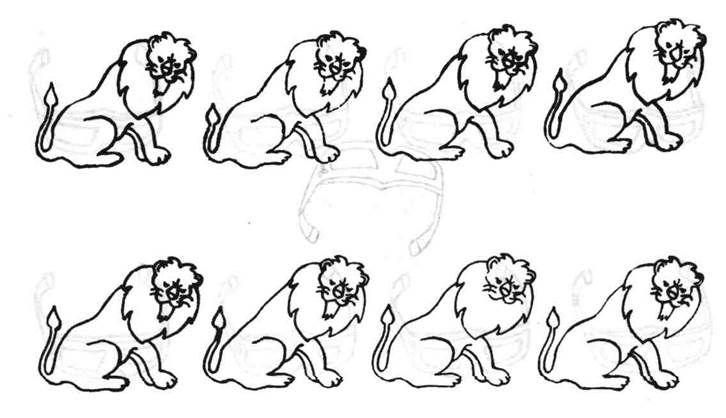

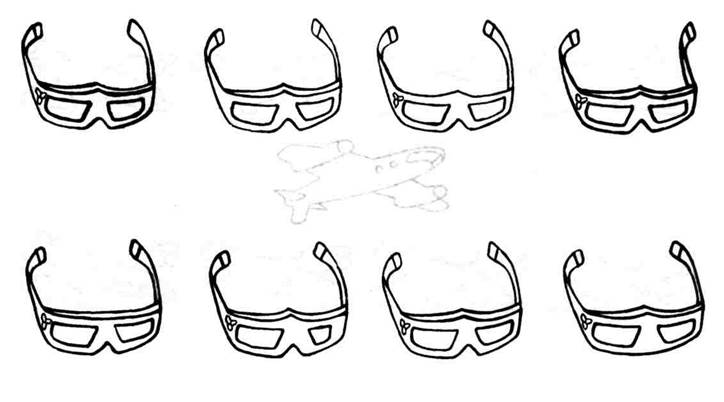

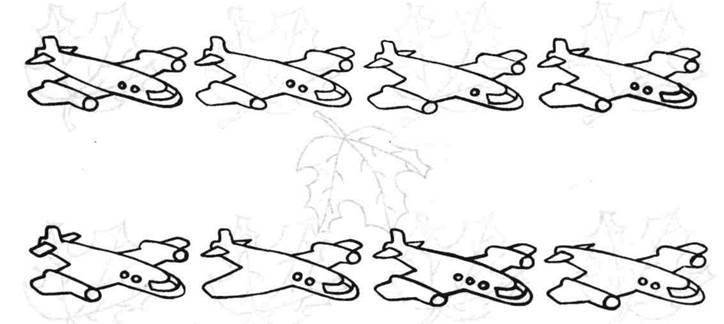

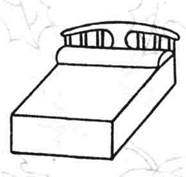

| Карточка | платье | лев | очки | самолет | лист | кровать |

| Правильный ответ (№... ) |

ПРИЛОЖЕНИЕ II

|

|

|

Тестовый материал к методике Кагана (12 пар стимульиого ряда)

Рис. 23 $

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

coo Компьютеризованный психологический

coo Компьютеризованный психологический

эксперимент

\1

История вопроса

Первые шаги компьютеризации психологии. Публикации, в которых осмысливались возможные пути и преимущества компьютеризации психологических исследований, появились за рубежом в начале 60-х годов XX в. Причем изначально речь шла об использовании ЭВМ учеными других специальностей, и лишь позже — психологами. Были намечены следующие линии обсуждения: организация и обработка данных, обнаружение взаимосвязей между переменными, проверка гипотез путем моделирования и имитации исследуемых процессов. Существенна при этом первоначальная ориентировка авторов на возможности так называемых больших машин, хотя позже ЭВМ другого поколения — мини-ЭВМ — стали реально включаться в экспериментальные установки для предъявления стимуляции, фиксации ответов испытуемых и обработки данных.

Об изменении подходов к планированию психологических экспериментов стали говорить в связи с разработкой программ для гибкого управления стимуляцией по ходу эксперимента (в соответствии с заданными правилами) и информирования испытуемого о его результатах. Случайное распределение испытуемых по заданным экспериментальным условиям, случайное варьирование признаков стимуляции, предъявляемой с помощью индикаторов на электронно-лучевых трубках (ЭЛТ), реализация многофакторньгх схем внутри предъявляемых последовательностей — вот те функции, которые характеризовали использование ЭВМ, например, в исследованиях по инженерной психологии, когнитивной психологии и иных областях, где важным, в частности, оказывался микроструктурный анализ изучаемых процессов. В отличие от тахистоскопа, предъявление информации посредством безынерционного электронного луча решило такие «технические» проблемы, как ручная перезарядка кассет, следование жесткому порядку предъявления стимулов, контроль времени реакции испытуемого.

|

|

|

Были созданы автоматизированные системы для проведения психофизиологических исследований, в частности для изучения различных состояний человека-оператора и фиксации показателей их изменений при эмоциональном напряжении, стрессе, утомлении и т. д. Использование ЭВМ, или компьютеров, позволило при этом сопоставлять качественные и количественные характеристики деятельности человека в задаваемых «модельных» ситуациях с фиксируемыми психофизиологическими показателями. Таким образом, применение компьютеров позволяло моделировать те или иные условия деятельности, предполагающие ориентировку испытуемого в сложных стимульных ситуациях (включавших построение человеком их образно-концепту-

альных моделей) и принятие решений о переходе к тем или иным исполнительским действиям.

Компьютерное управление экспериментально варьируемыми факторами (независимыми и дополнительными переменными) и фиксация показателей в качестве зависимых переменных изменили направленность проверяемых психологических гипотез с точки зрения объяснительных схем. «Компьютерная метафора», сложившаяся в это время в психологии, означала развитие подхода, который предполагал рассмотрение структуры психических процессов по аналогии с системами переработки информации компьютером. Однако в методическом аспекте более интересен другой контекст влияния применения компьютеров на организацию психологических экспериментов: подчеркиваемая обычно в качестве существенного преимущества стандартизация процедуры проведения опытов.

Стандартизация экспериментальной процедуры мыслилась в основном как обеспечение максимального и гибкого контроля в первую очередь за визуальными стимулами, предполагающими актуализацию определенных сенсорно-перцептивных процессов и процессов запоминания. В исследования мышления подобные управляемые компьютером экспериментальные стенды вошли вместе с модернизацией Дж. Брунером методики образования искусственных понятий, в основе которой лежала методика Выготского—Сахарова.

|

|

|

Дисплей позволял обеспечивать динамику и синхронизацию предъявления разных стимулов, точность рисунков и давал прочие преимущества, сочетаемые с возможностями использования компьютерных программ для создания так называемых адаптивных методик. Алгоритм подобных методик учитывал, например, необходимость повторения проб, в которых испытуемый сделал ошибку. И наряду со стандартизацией условий для групп испытуемых стали разрабатываться программы управления процедурой опытов, которые адаптировали условия для отдельного человека (в зависимости от его индивидуальных особенностей, к которым могли быть отнесены пороги чувствительности, стрес-соустойчивость, уровень предварительной обученное™ и т. д. ).

Следующим шагом было включение в экспериментальные ситуации on-line-связи, или режима «реального времени» взаимодействия человека с компьютером. Это стало возможным с переходом от «больших» к «малым» машинам, что позволяло также избегать ряда проблем, связанных с использованием центров коллективного пользования (для «больших» машин). Осуществляя взаимодействие с компьютером по типу «запрос-ответ» в режиме реального времени, испытуемый мог, например, сам принимать решения относительно того, что далее исполнять машине. Не определяя целостной структуры экспериментальной ситуации, он, однако, мог теперь управлять последовательностью стимулов, разворачивать разные стратегии изменения ситуации, решать в диалоге мыслительные задачи. Цифровое печатающее устройство или

17*

экран дисплея в последнем случае стали средством анализа самим испытуемым его стратегий.

экран дисплея в последнем случае стали средством анализа самим испытуемым его стратегий.

Переход к персональным компьютерам и широкому использованию программного обеспечения, ориентированного на «пользователя», не являющегося специалистом в области вычислительной техники, также обусловил новую направленность гипотез, проверяемых в компьютеризованном эксперименте. Это были гипотезы, формулируемые в контекстах сравнения деятельности «профессиональных» пользователей (программистов) и «непрофессионалов», использующих компьютеры для решения своих исследовательских и прикладных задач; их в конце концов и стали называть «пользователями» в отличие от «программистов». В области «психология программирования» произошла переориентация с одной выборки испытуемых (программистов) на другую (пользователей). Изменились и типы независимых переменных: от сравнения разных режимов профессионального использования ЭВМ (например, сравнение эффективности деятельности программиста при on-line- и off-line-связи, предполагающей режим пакетной обработки информации) [Шнейдерман, 1984] к сравнению разных типов программ, адаптирующихся к отличающимся по степени предварительной обученности пользователям.

|

|

|

Одновременно стали развиваться и другие линии включения компьютера в психологический эксперимент, например в социально-психологических исследованиях. Использование игр, где компьютерная программа симулировала стратегию противника, или обеспечение взаимодействия — посредством компьютера — с находящимся в другом месте партнером — эти и другие новшества существенно раздвинули рамки управления ситуациями общения, в которые включался испытуемый. Как и в случае нацеленности психологических гипотез на микроструктурный анализ (например, при построении моделей кратковременной памяти), использование компьютера в социальной психологии позволяло проверять более точные гипотезы.

В основном при этом сохранялась сформулированная Бартлеттом позиция: «От начала до конца психолог, использующий машину, может полагаться на собственную психологию, которая говорит ему, где применять и как интерпретировать возможности компьютера».

Проблема психологических последствий компьютеризации. В отечественной литературе соответствующие этапы обсуждения проблем компьютеризации психологических исследований сразу были связаны и с другой проблемой — анализом психологических последствий компьютеризации, в частности, изменений интеллектуальной деятельности человека в условиях использования новых орудийных средств [Человек и компьютер, 1971]. Изначально развивались две разные линии компьютеризации экспериментов. Они представляли: 1) позиции, аналогичные сложившимся первоначально за рубежом и указанным выше направлениям изменения ситуации эксперимента, 2) позиции, связав-

|

|

|

|

|

|