|

Состояние системы звукопроведения

|

|

|

|

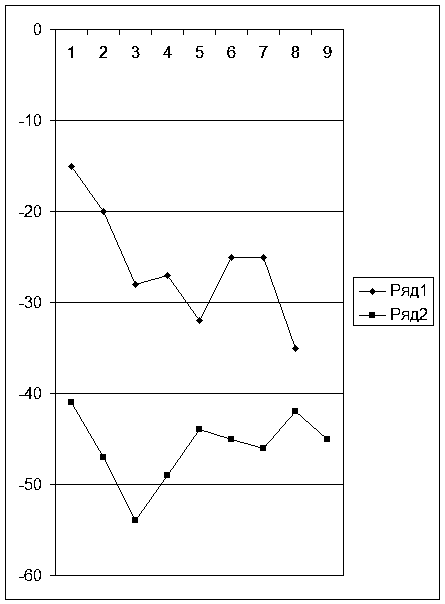

Нарушение системы звукопроведения сопровождалось прежде всего наличием костно-воздушного разрыва на тональных аудиограммах при исследовании порогов восприятия звуков по воздушной и костной проводимости (рис. 4.1.), положительными камертональными пробами и отрицательным опытом Желле.

При проведении исследования сопротивления структур среднего уха была выявлена тимпанометрическая кривая типа А1 и А2 у 10 больных, типа В у четырех больных и типа Д – у двух больных.

Костно-воздушный интервал колебался в среднем от 10 до 20 дБ, что и характеризовало степень нарушения системы звукопроведения.

Рис. 4.1. Усредненная аудиограмма больных смешанной

тугоухостью (ряд 1 – по костной проводимости; ряд 2 – по

воздушной проводимости).

Состояние системы звуковосприятия

Состояние системы звуковосприятия оценивали по таким методикам объективной аудиометрии как экстратимпанальная электрокохлеография и отоакустическая эмиссия.

При проведении экстратимпанальной электрокохлеографии у шести больных (20 % наблюдений) были получены косвенные признаки наличия патологического состояния жидкостей внутреннего уха (наличие отрицательной волны, предшествующей потенциалу действия, и идентифицируемой как суммационный потенциал, превышающий 0,4 от амплитуды потенциала действия при стимуляции широкополосными щелчками альтернирующей полярности; сдвиг латентности потенциала действия на 0,3 мс; наличие при стимуляции тональными посылками с частотой заполнения 1 и 2 кГц.

При исследовании отоакустической эмиссии было установлено, что отоакустический ответ присутствует у 4 из 12 обследованных больных данной группы (33,3 % наблюдений). При этом наличие отоакустического ответа больше было связано не со степенью снижения слуха (в пределах допустимых границ), а зависело от длительности заболевания. Средние значения амплитуды задержанной вызванной отоакустической эмиссии у больных данной группы составили 8,0 + 2,0 дБ.

|

|

|

При исследовании отоакустической эмиссии на частоте продукта искажения ответ был зарегистрирован также у 4 из 12 больных (33,3% наблюдений). Средние значения амплитуды отоакустической эмиссии на частоте продукта искажения составили от 5,8 + 1,8 дБ на частоте 452 Гц до 6,2 + 1,8 дБ на частоте 3210 Гц.

Полученные данные позволили сделать вывод о наличии у больных данной группы определенных структурных патологических изменений во внутреннем ухе, в частности, высоком проценте поражений наружных волосковых клеток.

Функциональные особенности слуховой системы

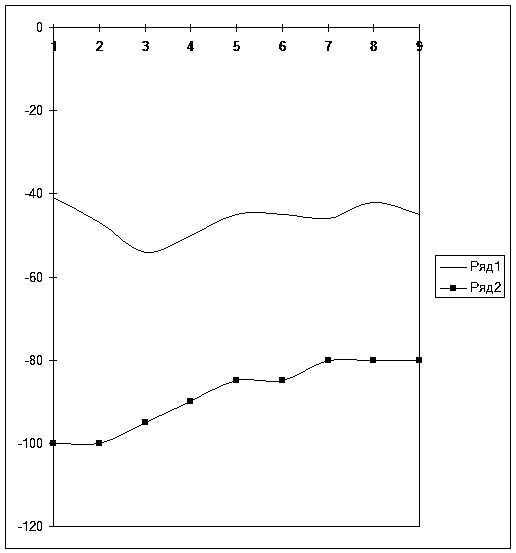

Основные показатели, нижние и верхние границы воспринимаемых частот представлены в табл. 4.2. и на рис. 4.2.

Таблица 4.2.

Основные показатели предельных границ слухового восприятия у больных смешанной тугоухостью, дБ (p < 0,05)

| Показатели | Частота | ||||||||

| ПВ | 40 + 2 | 47 + 2 | 54 + 2 | 49 + 2 | 44 + 2 | 45 + 2 | 46 + 2 | 42 + 2 | 45 + 2 |

| УДГ | 90 + 2 | 80 + 2 | 75 + 2 | 80 + 2 | 85 + 2 | 85 + 2 | 80 + 2 | 80 + 2 | 80 + 2 |

Как видно из представленных в таблице данных, в целом у больных смешанной тугоухостью наблюдалось понижение чувствительности к малоинтенсивным звукам и повышение чувствительности к звукам высокой интенсивности, что в целом характеризует сужение динамического диапазона слухового поля.

У 12 (40 % наблюдений) больных пороги восприятия ультразвука были повышены, остальные больные (60 % наблюдений) ультразвук не воспринимали.

Рис. 4.2. Усредненный динамический диапазон слухового поля у

больных смешанной тугоухостью.

Основные метрические показатели, характеризующие частотный диапазон слухового восприятия, представлены в табл. 4.3.

|

|

|

У большинства больных со смешанной формой тугоухости наблюдалось резкое сужение диапазона восприятия звуков по частоте. Помимо увеличения значения нижней воспринимаемой частоты (до 60 Гц) наблюдалось и одновременное уменьшение значения верхней воспринимаемой частоты (до 7400 Гц).

Таблица 4.3.

Основные показатели частотного диапазона слухового восприятия у больных смешанной тугоухостью, Гц (p < 0,05)

| Показатели | Гц |

| Нижняя граница воспринимаемых частот | 60 + 4 |

| Верхняя граница воспринимаемых частот | 7400 +2 00 |

Основные показатели, характеризующие динамические особенности слухового восприятия, представлены в табл. 4.4. и табл. 4.5.

Таблица 4.4.

Средние значения динамических показателей у больных смешанной тугоухостью (p < 0,05)

| Тесты | Частота | |||

| Люшера | 0,8 + 0,2 | 0,8 + 0,2 | 0,8 + 0,2 | 0,8 + 0,2 |

| SI-SI | 46,2 + 6,0 | 46,4 + 6,3 | 48,4 + 6,2 | 48,5 + 6,3 |

Как видно из данных таблицы, у больных смешанной тугоухостью наблюдалось уменьшение численных характеристик теста Люшера и одновременное увеличение численных характеристик SI-SI-теста. Совокупность данных, указанных в таблице, позволяет в целом говорить о наличии у больных данной группы феномена ускоренного нарастания громкости, то есть об одновременном поражении слуховой системы как в ее звукопроводящем, так и звуковоспринимающем отделах, а именно на кохлеарном уровне.

Таблица 4.5.

Основные показатели речевой аудиометрии у больных смешанной тугоухостью, дБ (p < 0,05)

| Пороги разборчивости речи | ДБ |

| Порог чувствительности Порог 50% разборчивости Порог 100% разборчивости | 44,2 + 4,0 60,4 + 4,5 80,6 + 4,5 |

У 28 больных удалось достичь 100-процентного порога разборчивости речи за счет увеличения интенсивности речевого сигнала до 80 дБ. У двух больных (с третьей степенью тугоухости) 100-процентной разборчивости речи достичь не удалось.

Численные показатели, характеризующие особенности функции ототопики у больных смешанной тугоухостью, представлены в табл. 4.6.

Таблица 4.6.

Основные показатели функции ототопики у больных смешанной тугоухостью (p < 0,05)

|

|

|

| Показатели | Значения |

| Правильные ответы | 66,2 + 2,2 |

|

|

|