|

Рассуждающе-импровизационный стиль (РИС)

|

|

|

|

Для учителя с РИС характерны ориентация на процесс и результаты обучения, адекватное планирование учебно-воспитательного процесса. По сравнению с учителями эмоциональных стилей учитель с РИС проявляет меньшую изобретательность в подборе и варьировании методов обучения, не всегда способен обеспечить высокий темп работы, реже практикует коллективные обсуждения, относительное время спонтанной речи его учащихся во время уроков меньше, чем у учителей с эмоциональным стилем. Учитель с РИС меньше говорит сам, особенно во время опроса, предпочитая воздействовать на учащихся косвенным путем (посредством подсказок, уточнений и т. п.), давая возможность отвечающим детально оформить ответ.

Рассуждающе-методичный стиль (РМС)

Ориентируясь преимущественно на результаты обучения и адекватно планируя учебно-воспитательный процесс, учитель с РМС проявляет консервативность в использовании средств и способов педагогической деятельности. Высокая методичность (систематичность закрепления, повторения учебного материала, контроля знаний учащихся) сочетается с малым стандартным набором используемых методов обучения, предпочтением репродуктивной деятельности учащихся, редким проведением коллективных обсуждений. В процессе опроса учитель с РМС обращается к небольшому количеству учеников, давая каждому много времени на ответ, особое внимание уделяя слабым ученикам. Для учителя с РМС характерна в целом рефлексивность.

Личность педагога

Личность учителя в обстановке обучения занимает первое место, те или другие свойства его будут повышать или понижать воспитательное влияние обучения (П. Ф. Каптерев).

Личность учителя в обстановке обучения занимает первое место, те или другие свойства его будут повышать или понижать воспитательное влияние обучения (П. Ф. Каптерев).

Свойства личности учителя (П. Ф. Каптерев)

|

|

|

Еще в начале XX в. П. Ф. Каптерев выделил объективные и субъективные факторы, необходимые для педагогической деятельности, наметил их иерархию.

| Свойства. | личности педагога | |||||||

| t | ||||||||

| Специальные свойства | Личностные | |||||||

| нравственно-волевые свойства | ||||||||

| Свойство | ||||||||

| объективного характера | —► | беспристрастность | ||||||

| Заключается: | (объективность) | |||||||

| ♦ в степени знания учителем преподаваемого пред- | ||||||||

| мета ♦ в степени научной подготовки по данной специальности, по родственным предметам, в широком образовании | — ■*■ | внимательность | ||||||

| чуткость (особенно к слабым ученикам) | ||||||||

| ♦ в знакомстве с методологией предмета, общими | ||||||||

| дидактическими принципами * в знании свойств детской натуры, с которой учителю приходится иметь дело. | добросовестность | |||||||

| стойкость | ||||||||

| Свойство | выдержка | |||||||

| субъективного характера | ||||||||

| Заключается: ♦ в преподавательском искусстве ♦ в личном педагогическом | ||||||||

| — >■ | самокритичность | |||||||

| таланте и творчестве. | -► | подлинная любовь к детям | ||||||

Структура субъективных факторов (Н. В. Кузьмина)

По мнению Н. В. Кузьминой, структура субъективных факторов включает:

♦ тип направленности;

♦ уровень способностей;

♦ компетентность, в которую входят:

|

|

|

♦ специально-педагогическая компетентность;

♦ социально-психологическая компетентность;

♦ дифференциально-психологическая компетентность;

♦ аутопсихологическая компетентность.

Существенна здесь предложенная дифференциация самой компетентности и выделение такого важного ее уровня, как аутопсихологическая компетентность. Она базируется на понятии социального института как устойчивой, основанной на специфике мыслительных процессов эффективного ре-ч агирования и накопления социального опыта, способности понимать самого себя, а также других людей, их взаимоотношения и прогнозировать межличностные события.

Существенна здесь предложенная дифференциация самой компетентности и выделение такого важного ее уровня, как аутопсихологическая компетентность. Она базируется на понятии социального института как устойчивой, основанной на специфике мыслительных процессов эффективного ре-ч агирования и накопления социального опыта, способности понимать самого себя, а также других людей, их взаимоотношения и прогнозировать межличностные события.

Личностная направленность является одним из важнейших, субъективных факторов достижения вершины в профессионально-педагогической деятельности. Выбор главных стратегий деятельности обусловливает, по мнениюН. В. Кузьминой, три типа направленности:

Личностная направленность является одним из важнейших, субъективных факторов достижения вершины в профессионально-педагогической деятельности. Выбор главных стратегий деятельности обусловливает, по мнениюН. В. Кузьминой, три типа направленности:

• истинно педагогическую;

• формально педагогическую;

• ложно педагогическую.

Только первый тип направленности способствует достижению высоких результатов в педагогической деятельности. Истинно педагогическая направленность состоит в устойчивой мотивации на формирование личности учащихся средствами преподаваемого предмета, на переструктурирование предмета в расчете на формирование исходной потребности учащихся в знании, носителем которого является педагог. Основным мотивом истинно педагогической направленности является интерес к содержанию педагогической деятельности.

Структура субъектных свойств учителя (А. К. Маркова)

По мнению А. К. Марковой, структура субъектных свойств может быть представлена следующими блоками характеристик.

/ Объективные характеристики: профессиональные знания, профессиональные умения, психологические и педагогические знания. / Субъективные характеристики^ психологические позиции, мотивация,

«Я-концепция», установки, личностные особенности. К важнейшим профессиональным качествам педагога относятся:

□ эрудиция,

□ целеполагание,

□ практическое и диагностическое мышление,

□ интуиция,

□ импровизация,

□ наблюдательность,

□ оптимизм,

□ находчивость,

|

|

|

□ предвидение, j

□ рефлексия.

Психологический портрет учителя любого учебного предмета включает следующие структурные компоненты:

О индивидуальные качества человека, т. е. его особенности как индивида — темперамент, задатки и др.;

О его личностные качества, т. е. его особенности как личности — социальные сущности человека;

cj> коммуникативные (интерактивные) качества;

Ф статусно-позиционные, т. е. особенности положения, роли, отношений в коллективе;

Ф деятельностные (профессионально-предметные);

О внешнеповеденческие показатели.

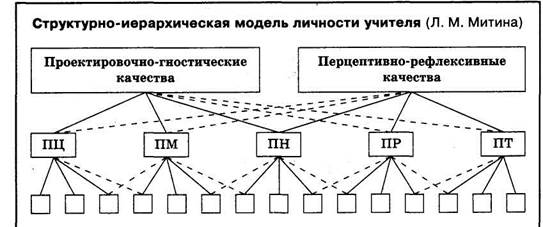

Структурно-иерархическая модель личности учителя (Л. М. Митина) Самый высокий уровень в иерархической модели личности учителя Л. М. Ми-тиной занимают педагогические способности — проектировочно-гностические и рефлексивно-перцептивные, которые рассматриваются как особая комбинация личностных качеств и свойств.

Центральный уровень структурно-иерархической модели личности учителя Л. М. Митиной составляют такие профессионально важные качества, как:

• педагогическое целеполагание (ПЦ);

• педагогическое мышление (ПМ);

• педагогическая направленность (ПН);

• педагогическая рефлексия (ПР);

• педагогический такт (ПТ).

Каждое из этих качеств представляет собой комбинацию из наиболее элементарных и частных личностных свойств, которые формируются в деятельности, в общении и в определенной степени зависят от наследственных задатков. Основным в формировании структуры личности учителя является педагогическая направленность (ПН) его деятельности.

Каждое из этих качеств представляет собой комбинацию из наиболее элементарных и частных личностных свойств, которые формируются в деятельности, в общении и в определенной степени зависят от наследственных задатков. Основным в формировании структуры личности учителя является педагогическая направленность (ПН) его деятельности.

| Десять групп профессионально значимых качеств учителя (В. Г. Рындак) | |||

| I. УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ УЧИТЕЛЯ | |||

| 1. Общая культура учителя. 2. Знание преподаваемого предмета. 3. Знание методики преподаваемого предмета. 4. Знание философии образования. 5. Знание психологии. 6. Знание ведущих педагогических технологий и инноваций. 7. Знание социологии. 8. Знание физиологии. 9. Знание процессов становления и развития мыслительной деятельности ученика, его способностей. | |||

| П. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ | |||

| 1. Наличие у учащихся прочных и глубоких знаний по предмету. 2. Сформированность у учащихся устойчивого интереса к предмету, способности к самообразованию. 3. Наличие у учащихся прочных умений и навыков самостоятельного использования знаний по предмету в учебной и внеурочной деятельности, навыков учебного труда. 4. Сформированность творческих способностей учащихся, способностей к саморазвитию. \ 5. Развитие волевых качеств личности учащихся, способности к самовоспитанию. 6. Развитие мышления учащихся. | |||

| III. ГНОСТИЧЕСКИЕ УМЕНИЯ | |||

| 1. Умение систематически пополнять свои знания путем самообразования. 2. Умение систематически расширять свои знания путем пристального изучения опыта коллег. 3. Умение добывать новые знания из реального педагогического процесса. 4. Умение изучать личность учащихся и способности коллектива в плане выявления уровня их развития и условий, влияющих на результаты обучения и воспитания. 5. Умение изучать достоинства и недостатки собственной личности и деятельности и перестраивать свою деятельность в соответствии с целями и условиями ее протекания. 6. Умение методически анализировать и практически оценивать учебный материал, учебные пособия, средства обучения и творчески их использовать. | |||

Десять групп профессионально значимых качеств учителя

Десять групп профессионально значимых качеств учителя

|

|

|

(В. Г. Рындак) (продолжение)

IV. ПРОЕКТИРОВОЧНЫЕ УМЕНИЯ

IV. ПРОЕКТИРОВОЧНЫЕ УМЕНИЯ

1.  Планирование урока и системы уроков в соответствии с целями обучения, характером материала, ступенями обучения, с учетом межпредметных связей.

Планирование урока и системы уроков в соответствии с целями обучения, характером материала, ступенями обучения, с учетом межпредметных связей.

2. Планирование обучения с учетом психологических закономерностей овладения предметом, предвидение возможных затруднений учащихся.

3. Определение наиболее рациональных видов деятельности учащихся по овладению материалом и предвидения их сложностей для учащихся.

4. Определение наиболее эффективных методов и приемов ведения урока.

5. Планирование внеклассной работы в единстве с целями и задачами учебно-воспитательного процесса по предмету.

6. Умение проектировать и создавать элементарные наглядные пособия в соответствии с задачами урока.

7. Умение методически целесообразно использовать средства наглядности и ТСО на уроках и во внеклассной работе.

8. Планирование творческих работ и домашних заданий.

V. КОНСТРУКТИВНЫЕ УМЕНИЯ

V. КОНСТРУКТИВНЫЕ УМЕНИЯ

1.  Выбор оптимальных приемов и способов обучения с учетом общих и частных целей обучения.

Выбор оптимальных приемов и способов обучения с учетом общих и частных целей обучения.

2. Отбор и дозировка необходимого материала с учетом его особенностей и уровня подготовки учащихся.

|

|

|

3. Расположение материала от легкого и простого к более трудному и сложному.

4. Определение места и характера демонстрационного эксперимента на уроке.

5. Расположение задач и упражнений, в порядке увеличения их трудности для учащихся.

6. Определение объектов и способов контроля усвоения материала и уровня сформированности умений.

7. Умение предусмотреть возможные затруднения учащихся в тех или иных видах деятельности, выбрать общие, групповые и индивидуальные формы работы.

8. Рациональное распределение времени на отдельных этапах урока, логические переходы от одного этапа к другому.

9. Определение характера руководства работой учащихся на каждом уроке и возможных вариантов изменения хода урока.

Десять групп профессионально значимых качеств учителя

Десять групп профессионально значимых качеств учителя

(В. Г. Рындак) (продолжение)

VI. ОРГАНИЗАТОРСКИЕ УМЕНИЯ

VI. ОРГАНИЗАТОРСКИЕ УМЕНИЯ

1.  Организация классного коллектива и педагогически целенаправленное управление его деятельностью с учетом динамики развития данного коллектива учащихся на протяжении всего курса обучения.

Организация классного коллектива и педагогически целенаправленное управление его деятельностью с учетом динамики развития данного коллектива учащихся на протяжении всего курса обучения.

2. Организация своей деятельности и деятельности учащихся в целях реализации намеченного плана урока с соблюдением основных принципов научной организации педагогического труда.

3. Рациональное сочетание коллективной, групповой и индивидуальной деятельности и взаимопомощь учащихся.

4. Организация факультативных занятий по предмету с учетом интересов учащихся.

5. Организация деятельности учащихся по созданию средств наглядности и ТСО.

6. Реализация, оценка и корректировка намеченных планов по внеклассной работе.

7. Использование многообразных форм включения учащихся в учебную, трудовую, общественно полезную деятельность, обучение их самоорганизации.

8. Умение организовать собственную деятельность, связанную с решением педагогических задач.

9. Использование новых, передовых приемов общения.

VII. КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ

VII. КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ

1.  Умение устанавливать педагогически целесообразные контакты (учитель—класс, учитель—ученик, ученик—класс, ученик—ученик).

Умение устанавливать педагогически целесообразные контакты (учитель—класс, учитель—ученик, ученик—класс, ученик—ученик).

2. Умение раскрывать систему перспективных линий развития коллектива и личности каждого, внушать уверенность в успехе.

3. Нахождение наиболее сильных сторон личности учащегося и внушение ему уверенности в себе.

4. Проявление требовательности и справедливости во взаимоотношениях с учащимися.

5. Воздействие на учащихся на основании признания авторитета.

6. Установление и развитие педагогически целесообразных взаимоотношений с участниками педагогического процесса.

7. Предотвращение и разрешение конфликтов.

| Десять групп профессионально значимых качеств учителя (В. Г. Рындак) (окончание) | |||

| VIII. НАПРАВЛЕННОСТЬ | |||

| 1. Единство слов и дела. 2. Любовь к своей профессии. 3. Ответственность, добросовестность. 4. Увлеченность делом, трудолюбие. 5. Творчество в учебно-воспитательной работе. 6. Любовь к своему предмету. 7. Любовь к детям. | |||

| IX. ХАРАКТЕР | |||

| 1.Уравновешенность. 2. Инициативность. 3. Требовательность. 4. Справедливость. 5. Чуткость. 6. Терпеливость. 7. Чувство такта. 8. Чувство юмора. 9. Общительность. 10. Жизнерадостность, оптимизм. 11. Доброжелательность. 12. Искренность. | |||

| X. СПОСОБНОСТИ | |||

| 1.Ясность и критичность ума, изобретательность. 2. Развитое воображение. 3. Целенаправленная память. 4. Выразительность и убедительность речи, хорошая дикция. 5. Наблюдательность, внимание. 6. Артистические способности. | |||

Педагогические способности

Педагогические способности

Педагогические способности определяются как индивидуально-типологические особенности человека, выражающие его готовность к овладению педагогической деятельностью и ее успешному выполнению.

Педагогические способности определяются как индивидуально-типологические особенности человека, выражающие его готовность к овладению педагогической деятельностью и ее успешному выполнению.

Классификация педагогических способностей

Классификация педагогических способностей

(В. А. Крутецкий)

В наиболее обобщенном виде педагогические способности были представлены В. А. Крутецким, который дал им соответствующие общие определения [25].

1. Дидактическая

1. Дидактическая

Способность передавать учащимся учебный материал, делая его доступным для детей. Прейодносить материал или проблему ясно и понятно, вызывать интерес к предмету, возбуждать у учащихся активную самостоятельную мысль.

Способность передавать учащимся учебный материал, делая его доступным для детей. Прейодносить материал или проблему ясно и понятно, вызывать интерес к предмету, возбуждать у учащихся активную самостоятельную мысль.

2. Академическая

2. Академическая

Способность к соответствующей области наук (к математике, физике, биологии, литературе и т. д.).

Способность к соответствующей области наук (к математике, физике, биологии, литературе и т. д.).

3. Перцептивная

3. Перцептивная

Способность проникать во внутренний мир ученика; психологическая наблюдательность, связанная с тонким пониманием личности учащегося и его временных психических состояний.

Способность проникать во внутренний мир ученика; психологическая наблюдательность, связанная с тонким пониманием личности учащегося и его временных психических состояний.

4. Речевая

4. Речевая

Способность ясно и четко выражать свои мысли, чувства с помощью речи, а также мимики и пантомимики.

Способность ясно и четко выражать свои мысли, чувства с помощью речи, а также мимики и пантомимики.

5. Организаторская

5. Организаторская

Во-первых, способность организовать учебный коллектив, сплотить его, воодушевить на решение важных задач и, во-вторых, способность правильно организовать свою собственную работу.

Во-первых, способность организовать учебный коллектив, сплотить его, воодушевить на решение важных задач и, во-вторых, способность правильно организовать свою собственную работу.

6. Авторитарная

6. Авторитарная

Способность непосредственного эмоционально-волевого влияния на учащихся и умение на этой основе добиваться у них авторитета.

Способность непосредственного эмоционально-волевого влияния на учащихся и умение на этой основе добиваться у них авторитета.

Классификация педагогических способностей

Классификация педагогических способностей

(В. А. Крутецкий) (окончание)

7. Коммуникативная

7. Коммуникативная

Способность к общению с детьми, умение найти правильный подход к учащимся, установить с ними целесообразные, с педагогической точки зрения, взаимоотношения, наличие педагогического такта.

Способность к общению с детьми, умение найти правильный подход к учащимся, установить с ними целесообразные, с педагогической точки зрения, взаимоотношения, наличие педагогического такта.

8. Педагогическое воображение (или прогностическая способность)

8. Педагогическое воображение (или прогностическая способность)

Способность, выражающаяся в предвидении последствий своих действий, в воспитательном проектировании личности учащегося.

Способность, выражающаяся в предвидении последствий своих действий, в воспитательном проектировании личности учащегося.

9. Способность к распределению внимания

9. Способность к распределению внимания

одновременно между несколькими видами деятельности имеет особое значение для работы учителя.

Классификация педагогических способностей

Классификация педагогических способностей

(Н. В. Кузьмина)

В настоящее время концепция педагогических способностей, разрабатываемая Н. В. Кузьминой и ее школой, представляет собой наиболее полную систематическую трактовку.

ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ Перцептивно-рефлексивные педагогические способности

ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ Перцептивно-рефлексивные педагогические способности

Включают «три вида чувствительности»:

Включают «три вида чувствительности»:

Чувство объекта

Чувство объекта

связано с эмпатией и оценкой

совпадения потребностей

учащихся с требованиями

Чувство меры или такта

Чувство причастности

Эти проявления чувствительности являются основой педагогической интуиции.

Эти проявления чувствительности являются основой педагогической интуиции.

Классификация педагогических способностей

Классификация педагогических способностей

(Н. В. Кузьмина) (окончание)

ВТОРОЙ УРОВЕНЬ Проективные педагогические способности

ВТОРОЙ УРОВЕНЬ Проективные педагогические способности

Соотносятся с чувствительностью к созданию новых, продуктивных способов обучения

Соотносятся с чувствительностью к созданию новых, продуктивных способов обучения

Гностические способности проявляются в быстром и творческом овладении методиками обучения учащихся, в изобретении способов обучения; они обеспечивают накопление информации учителя о своих учениках, о самом себе.

Гностические способности проявляются в быстром и творческом овладении методиками обучения учащихся, в изобретении способов обучения; они обеспечивают накопление информации учителя о своих учениках, о самом себе.

Проектировочные способности проявляются в способности представить конечный результат воспитывающего обучения.

Проектировочные способности проявляются в способности представить конечный результат воспитывающего обучения.

Конструктивные способности проявляются в создании творческой рабочей атмосферы совместного сотрудничества, деятельности, чувствительности к построению урока, в наибольшей степени соответствующего заданной цели развития и саморазвития обучающихся.

Конструктивные способности проявляются в создании творческой рабочей атмосферы совместного сотрудничества, деятельности, чувствительности к построению урока, в наибольшей степени соответствующего заданной цели развития и саморазвития обучающихся.

Коммуникативные способности проявляются в установлении контакта, педагогически целесообразных отношений; обеспечиваются:

Коммуникативные способности проявляются в установлении контакта, педагогически целесообразных отношений; обеспечиваются:

способностью к идентификации

способностью к идентификации

чувствительностью к индивидуальным особенностям учащихся

хорошо развитой интуицией

суггестивными свойствами

фактором речевой культуры (содержательность, воздейственность)

(по Л. Д. Столяренко)

Организаторские способности проявляются в избирательной чувствительности к способам организации учащихся в группе, в освоении учебного материала, самоорганизации обучающихся, в самоорганизации собственной деятельности педагога.

Организаторские способности проявляются в избирательной чувствительности к способам организации учащихся в группе, в освоении учебного материала, самоорганизации обучающихся, в самоорганизации собственной деятельности педагога.

Классификация педагогических способностей (Н. А. Аминов) Успешность, по мнению Н. А. Аминова, выступает в качестве основы дифференциации педагогических способностей. Выделяются два ее вида:

Классификация педагогических способностей (Н. А. Аминов) Успешность, по мнению Н. А. Аминова, выступает в качестве основы дифференциации педагогических способностей. Выделяются два ее вида:

♦ индивидуальная (достижения человека по отношению к самому себе во вре

мени);

♦ социальная (достижения одного человека по отношению к другим людям).

Первый вид — это индивидуальная (ресурсная) успешность, второй — конку

рентоспособность.

"Терминальные способности (собственно способности) исследователь определяет как индивидуально-психологические особенности человека, которые не только обеспечивают ему успешность в какой-либо деятельности, но и повышают его конкурентоспособность, т. е. успешность в ситуации соперничества (соревнования) с другими на любом поприще.

Инструментальные способности Н. А. Аминов рассматривает как способы (психологические ресурсы), с помощью которых человек достигает успеха в реализации себя (личностном росте) без конкуренции с другими. Эти способности делятся на две группы:

♦ общие (перцептивные) способности;

♦ специальные способности:

♦ эмоциональные,

♦ волевые,

♦ мнемические,

♦ аттенционные,

♦ имажинативные (представления).

Терминальная способность (повышающая конкурентоспособность) к педагогической деятельности предполагает в своей структуре преобладание сопротивляемости к развитию синдрома эмоционального сгорания (истощения эмоциональных ресурсов).

Терминальная способность (повышающая конкурентоспособность) к педагогической деятельности предполагает в своей структуре преобладание сопротивляемости к развитию синдрома эмоционального сгорания (истощения эмоциональных ресурсов).

|

|

|