|

Балочная система. Замковая система

|

|

|

|

БАЛОЧНАЯ СИСТЕМА

Эта система представляет собой опорные штанги, или рельсы ( по ранее применявшейся терминологии). Ее разработку связывают с именами С. Rumpel, H. Schroder и др. Система включает несъемную (несущую) и съемную (несомую) части. Несъемная часть представляет собой балку, или штангу, с прямоугольным или эллипсовидным

сечением, соединенную с металлическими коронками, фиксированными на опорных зубах. Располагают балки во фронтальном, сагиттальном, фронтально-сагиттальном направлениях и по дуге, чем достигается выраженный шинирующий и стабилизирующий эффект. Съемная часть представлена обычно бюгельным протезом, в базисах которого имеются пазы или контрштанги, точно повторяющие профиль балок. Наличие крупных зубов и достаточного межальвеолярного пространства облегчает расположение балки с коронками и протеза с искусственными зубами. Применение этой системы требует большой точности при подготовке как несъемной, так и съемной частей протеза. Во всех случаях показано изучение диагностической модели, в том числе и предварительная парал-лелометрия, с помощью которой можно определить путь введения всей системы. При балочной системе фиксации возможен только прямой путь введения и снятия съемного протеза, что повышает требования к точности его изготовления. Нередко штанги (а соответственно и контрштанги) бывают значительной длины, что требует еще большей тщательности при работе. В связи с этим во всех случаях целесообразно составлять единую программу поэтапного изготовления конструкции (несущей и несомой частей).

Препарирование опорных зубов необходимо производить с учетом разметки диагностической модели в парал-лелометре. Моделирование зубов также целесообразно контролировать с его помощью. После припасовки коронок повторно определяют центральную окклюзию и снимают слепок. Гипсовую модель с коронками фиксируют в окклюдатор для моделирования балки. Высоту межальвеолярного пространства распределяют с учетом последующего изготовления съемной конструкции. Балку отливают из хромокобальтового сплава. На ее концах целесообразно заранее смоделировать небольшие захваты для точной установки на опорные коронки и увеличения площади спайки. После соединения коронок с балкой эти участки тщательно обрабатывают и изготавливают контрштангу. Каркас бюгельного протеза моделируют с учетом расположения контрштанги. Он может быть отлит отдельно или совместно с контрштангой. Чаще всего контрштанги изготавливают методом штамповки. Для точного и качественного изготовления штанг и контрштанг предложены различные приемы и приспособления, разработанные С. Rumpel, E. Dolder; Л. М. Демне-

|

|

|

ром, Ю. В. Чижовым, С, И. Падарьяном; В. Ф. Квасовым и др.

Припасовку конструкции с балочной системой фиксации производят поочередно: вначале несъемную часть, а затем съемную. Фиксируют обе части одновременно, чтобы исключить их смещение и непараллельность. Иногда для усиления фиксации съемной конструкции на верхней челюсти применяется комбинированная фиксация с помощью дополнительного изготовления в протезе 1—2 удерживающих кламмеров.

ЗАМКОВАЯ СИСТЕМА

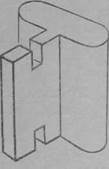

Замковое устройство (атачмен) состоит из двух плотно сочленяющихся частей (рис. 17). Одна из них укрепляется на опорном зубе с помощью вкладки, полукоронки или коронки, другая соединяется со съемным протезом. При наложении протеза на челюсть происходит соединение сочленяющихся частей устройства. В результате осуществляются фиксация и передача жевательного давления на опорный зуб. Замковую систему применяют для фиксации съемных протезов, в том числе съемных мостовидных. На примере их изготовления можно рассмотреть этот вид фиксации протезов. При включенном дефекте зубного ряда, например |, несъемную зам-

|

|

|

15 7

ковую часть протеза можно изготовить с опорой на вкладку, полукоронку или коронку.

Следует учитывать, что применение замковой системы фиксации требует большой точности при изготовлении как опорных частей, так и съемной конструкции. В связи с этим необходимо предварительное изучение диагностических моделей в параллелометре для оценки опорных зубов и определения пути введения. С учетом разметки диагностической модели в параллелометре в опорных зубах формируют полости для вкладок или препарируют эти зубы для изготовления полукоронок или коронок. После изготовления рабочей и вспомогательной моделей и определения центральной окклюзии фиксируют модели в окклюдаторе и моделируют вкладку или другие конструкции, выбранные для фиксации несъемной части замка. При установке замка во вкладку главным условием является соблюдение строгой параллельности его частей для их последующего беспрепятственного сочленения или наложения съемного протеза. С этой целью после моде-

|

|

|

|

Рис. 17. Замковая конструкция. а — несъемная часть; б — съемная.

Рис. 17. Замковая конструкция. а — несъемная часть; б — съемная.

лирования вкладок в опорных зубах устанавливают модель в параллелометр в соответствии с избранным на диагностической модели путем введения, используя избранный врачом метод его повторного воспроизведения. В восковых вкладках создают полости для размещения вкладочной (несъемной) части замка. Подбирают соответствующий стержень для установки частей замка и фиксируют его на кронштейне параллелометра. Укрепляют на стержне вкладочную часть замка и устанавливают ее с помощью стержня во вкладке. Шпателем заливают воском все щели, добиваясь монолитного соединения несъемной части замка со вкладкой. Извлекают стержень параллелометра, устанавливают на него несъемную часть второго замка, затем, не меняя положения гипсовой модели, подводят стержень ко второй вкладке и аналогичным образом укрепляют вкладочную часть второго замка. Излишки воска тщательно удаляют с замков. С контрольной целью повторно вводят стержень в первый замок, затем во второй, чтобы убедиться в их параллельности в обеих вкладках. Устанавливают в каждую вкладку литник (лучше металлический, предварительно покрытый воском). С помощью литников извлекают восковые вкладки и осматривают их, тщательно проверяя все стыки с замком и отсутствие щелей. Формуют. и отливают вкладки.

|

|

|

Аналогичным образом можно установить несъемную часть замка на смоделированную полукоронку или корон-

ку. Отлитые вкладки после припасовки на модели проверяют в полости рта. Затем устанавливают их на модель, вводят съемные части замков и изготавливают одним из существующих способов промежуточную часть мостовид-ного протеза. Наложение готового протеза необходимо производить одновременно с фиксацией вкладок на цемент, чтобы нивелировать возможные перекосы и незначительное отклонение от параллельности.

Известны и другие способы соединения вкладочной части замка со вкладкой, например методом паяния. В этих случаях для подгонки несъемной части замка в отдельно отлитую вкладку предусмотрена установка прямого наконечника непосредственно на кронштейн парал-лелометра с целью параллельной расточки ложа во вкладках и параллельной установки замков (с помощью стержня) перед пайкой. Вместо параллелометра применяют также специальные фрезерные установки. Для предупреждения затекания припоя в ложе замка перед пайкой устанавливают графитовый стержень, придавая ему конфигурацию съемной части замка. Этот метод более трудоемок. Тем не менее при известном навыке он позволяет получить удовлетворительные результаты.

При применении замкового крепления возможен только прямой путь введения и выведения протеза. По мнению Е. М. Гаврилова (1973), замковые устройства можно применять только при высокой коронке зуба и малом объеме полости пульпы. Имеется в виду необходимость изготовления достаточно массивной вкладки для размещения готовой несъемной части замка.

|

|

|

Уменьшение размеров замка сопряжено с нежелательным изменением его механических свойств. По аналогии с изложенными методами можно отлить цельнолитой каркас бюгельного протеза с предварительно установленной на нем (с помощью параллелометра) съемной частью замка. Возможна также установка съемной части замка на отдельно отлитом каркасе. Установка и подгонка при этом производится с помощью параллелометра или портативных стоматологических фрезерных установок. Подогнанную часть замка укрепляют на каркасе (под контролем параллелометра) и припаивают к нему общепринятым способом. После атачменов Чейса наибольшую известность получили замковые системы «Cendres Meta-u'x SA», «Krupp», «Dentaurum», «Wironium», - «Ceka», «Bego» и др.

|

|

|