|

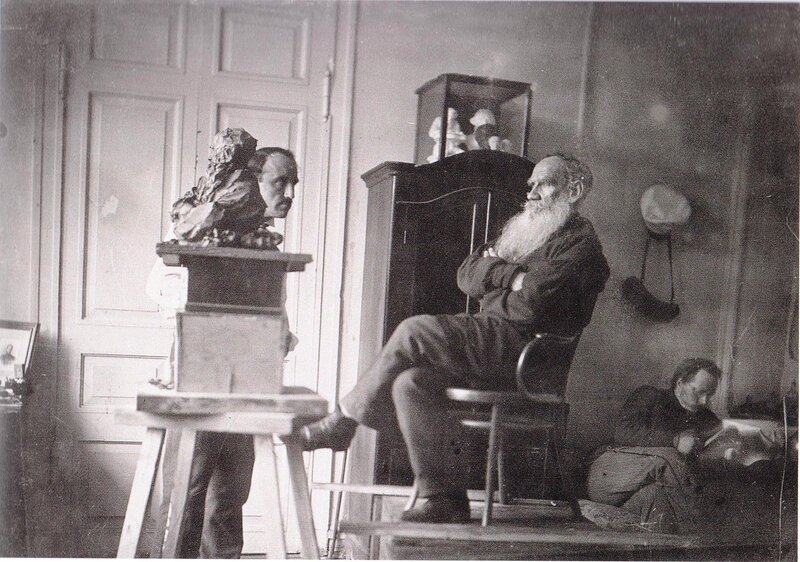

«так и ходишь. Между сумасшедшими». (лев толстой о науке и искусстве). Л. Н. Толстой позирует скульптору П. П. Трубецкому. Справа сидит И. И. Горбунов-посадов

|

|

|

|

«ТАК И ХОДИШЬ

МЕЖДУ СУМАСШЕДШИМИ»

(Лев Толстой о науке и искусстве)

Есть только одна наука:

наука о том, как жить человеку.

Л. Толстой

К ак бы ни менялось отношение Толстого к искусству, его оценки всегда были независимыми, искренними и порой беспощадными. Самостоятельность, недоверчи-вость, нежелание слушать ничьё мнение — вот главные особенности взгляда Толстого на искусство. Он позволял себе критиковать незыблемые авторитеты, как, скажем, Шекспира, и в то же время мог похвалить рассказ никому не известного сочинителя. Так, например, 6 февраля 1856 г. молодой Толстой был зван на обед в кругу писателей кружка «Современник». По пути к нему присоединился недавний знакомый. Писатель Дмитрий Васильевич Григорович, специально попросивший Толстого в течение обеда «удерживаться от нападок на Ж. Занд, которую он сильно не любил, между тем как перед нею фанатически преклонялись в то время многие из членов редакции». И вдруг, воспоминает Д. В. Григорович, уже под конец обеда Толстой не выдержал: «Услышав похвалу новому роману Жорж Занд, он резко объявил себя её ненавистником, прибавив, что героинь её романов, если бы они существовали в действительности, следовало бы ради назидания привязывать к позорной колеснице и возить по петербургским улицам» (Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2-х тт. Т. 1. М., 1978. С. 77).

В зрелом возрасте Толстой высказывался о не понравившихся ему вещах уже не столь резко, но часто с иронией. На вопрос о рассказах входящего в моду Леонида Андреева ответил: «Он пугает, а мне не страшно», а на вопрос доктора Андрея Степановича Буткевича, не читал ли он новую вещь Метерлинка «Монна Ванна», ответил вопросом же: «За что? Разве я что-нибудь сделал? »

|

|

|

Часто произведения одного и того же автора вызывали у него совершенно противоположные оценки, как, например, было с Мопассаном, роман которого «Жизнь» он всегда ставил очень высоко, а в 1894 году писал дочери, Татьяне Львовне, что ему «стал противен Мопассан своей нравственной грязью» (67, 59). В статье об этом французском писателе он вывел три условия «для истинного художественного произведения». Он пишет, что «из этих трёх условий: 1) правильного, то есть нравственного, отношения автора к предмету, 2) ясности изложения или красоты формы, что одно и то же, и 3) искренности, то есть непритворного чувства любви или ненависти к тому, что изображает художник, из этих трех условий Мопассан обладал только двумя последними и был совершенно лишен первого. Он не имел правильного, то есть нравственного, отношения к описываемым предметам» (30, 4).

Этими тремя основными условиями Толстой чаще всего руководствовался в оценке серьёзных художественных произведений, а о творцах облегчённой и массовой литературы, всегда популярной у читателей, Толстой выражался просто: «кормятся». Откуда появилось это слово — вспоминал его старший сын, Сергей Львович:

«Однажды в начале 90-х годов на концерте двух сестёр Кристман я встретил своего знакомого оркестрового скрипача Семёна Ивановича Столярова и спросил его, как ему нравятся сёстры Кристман.

— Ничего, — ответил он, — кормятся.

— Что вы этим хотите сказать?

— Да видите ли, я кормлюсь скрипкой, они — голосом. Много таких артистов и артисток. Вы, может быть, думаете, что они преданы святому искусству? Ничего подобного. Просто — кормятся.

Я рассказал этот разговор отцу. Ему понравился упрощённый марксизм Столярова, и он не раз применял его выражение “кормятся” ко многим писателям и художникам, особенно к тем, к которым был равнодушен или произведения которых ему не нравились. “Кормятся”, говорил он про них. Этим он как будто хотел сказать: а о прочем умолчим» (Толстой С. Л. Юмор в разговорах… С. 20).

|

|

|

Л. Н. Толстой позирует скульптору П. П. Трубецкому. Справа сидит И. И. Горбунов-Посадов

(читал вслух во время позирования).

Фотография С. А. Толстой. 1899. Ясная Поляна

Но далеко не всегда лёгкое и занимательное искусство вызывало у Толстого неприятие. «Одно время отец интересовался театром, — вспоминала его дочь, Татьяна Львовна. — Однажды он вошёл в Императорский Малый театр посмотреть забавную пьесу Лабиша “Соломенная шляпка”. Отец работал тогда над комедией “Плоды просвещения”. Во время антракта он встретил в фойе знакомого профессора. Тот смутился, что Толстой застал его на представлении такой фривольной пьесы.

— И вы, Лев Николаевич, пришли посмотреть этот вздор, — сказал он, усмехнувшись.

— Я всегда мечтал написать нечто подобное, — сказал отец, — но у меня не хватило на это таланта» (Сухотина-Толстая Т. Л. Воспоминания. М., 1976. С. 440 – 441).

Зато у Толстого был талант в лицах и весело читать вслух любимые книги. Одним из его любимых авторов «для чтения вслух» был Герцен. Вспомним известную псевдохармсовскую шутку. (Эта шутка ходила под именем Даниила Хармса, но это из серии «Весёлые ребята» Доброхотовой и Пятницкого. — Ред. ) «Лев Толстой очень любил детей, а взрослых терпеть не мог, особенно Герцена. Как увидит, так и бросается с костылём и всё в глаз норовит, в глаз. А тот делает вид, что не замечает. Говорит: “Ох, Толстой, ох, Толстой... ”» А вот что про Толстого и Герцена писал один их современник, П. А. Сергеенко:

«Будучи в ударе, Л. Н. иногда бесподобно читал юмористические произведения. И тут, читая искрящиеся юмором отрывки из Герцена, он как-то особенно вкусно пропускал сквозь белые пушистые усы юмористические нотки. Особенно забавно было, когда он произносил фразы о “габсбургской губе” кронпринца, о “зачислении по химии” после смерти и т. п. Получилось, действительно, особенное эстетическое угощение, прерываемое взрывом смеха и присутствовавших, и самого Льва Николаевича. Он бывает очень смешлив. И его иногда так же тянет посмеяться, как некоторых к рюмке водки или к хорошей сигаре» (Сергеенко П. Герцен и Толстой // Интервью и беседы с Львом Толстым. М., 1986. С. 333).

|

|

|

Толстой читал вслух и Чехова, из которого больше всего любил рассказы для детей и «Душечку». Вот что он писал в Дневнике от 7 мая 1901 года: «Видел во сне тип старика, который у меня предвосхитил Чехов. Старик был тем особенно хорош, что он был почти святой, а между тем пьющий и ругатель. Я в первый раз понял ту силу, какую приобретают типы от смело накладываемых теней. Сделаю это на Хаджи-Мурате» (54, 97).

Есть очень интересные воспоминания Александры Львовны о том, как в семье воспринимали знаменитый трактат Толстого «Что такое искусство? ».

«И в то время, как он писал “Об искусстве”, искусство во всех видах процветало в Ясной Поляне. В Таниной мастерской, где одно время работал Репин и стояли знаменитые картины дедушки Ге, теперь лепил статуэтку Толстого скульптор Гинцбург, писали картины Касаткин, Пастернак. Эта мастерская Тани превратилась в нечто вроде клуба, где днём собирались гости — художники, пианисты, члены семьи Толстого. А по вечерам, в зале, играли Танеев, Гольденвейзер, часто на двух роялях. Иногда, после вечернего чая, Толстой читал вслух свою статью об искусстве.

Статью хвалили, но без энтузиазма. Новое течение в музыке, литературе, изобразительном искусстве распространялось, как зараза. Как могли люди из мира искусства принять революционные взгляды Толстого, утверждавшего, что как только искусство стало искусство мне для всего народа, а для класса богатых людей, так оно превратилось в профессию. “Искусство нашего времени и нашего круга стало блудницей”. “Настоящее произведение искусства может проявляться в душе художника только изредка, как плод предшествующей жизни, точно так же, как зачатие ребёнка матерью. Поддельное же искусство производится мастерами, ремесленниками безостановочно, только бы были потребители”. “Причина поддельного искусства есть корысть, точно так же, как и проституция”» (Толстая А. Л. Отец. Жизнь Льва Толстого. М., 1989. С. 357).

|

|

|

Не правда ли, сколь актуально и для нашего времени? Музеи в путинской России не устояли перед соблазном заработка денег, и огромное большинство того, чем ныне привлекают досужих и денежных культурных снобов наш Государственный музей Л. Н. Толстого или Музей-заповедник в Ясной Поляне – это именно блядство ради корысти и доходов, а не искусство!

Не все гости Ясной Поляны с увлечением вступали в полемику с Толстым и его гостями — переубедить их иногда было невозможно. И потому прозаики и поэты иной раз, чтобы избежать споров и разногласий, просто уходили к молодёжи повеселиться и посмеяться. Татьяна Львовна так вспоминает о «бегстве» атеиста Тургенева от очень-очень умного и верующего кн. Л. Д. Урусова, друга семьи Толстых:

«Видимо, Тургеневу хотелось у нас отдыхать, и ему веселее было гулять с нами, играть в шахматы с моим братом, слушать пение моей тётки и разговаривать о том, о чём вздумается, чем спорить о философских вопросах».

При том сам Тургенев был не прочь ввязаться в диспут о более близком ему — о литературе:

«Тургенев, чтобы проверить чьё-нибудь художественное чутьё, всегда задавал вопрос:

— Какой стих в пушкинской “Туче” не хорош?

Помню, что отец тотчас же указал на стих: “и молния грозно тебя обвивала”.

— Конечно! — сказал Тургенев. — И как это Пушкин мог написать такой стих? Молния не “обвивает”. Это не даёт картины...

Помню, как после этого отец задал тот же вопрос Фету. Фет входил в комнату. Отец, не здороваясь с ним, сказал:

— Ну-ка, Афанасий Афанасьевич, какой стих в пушкинской “Туче” не хорош?

Фет, не задумавшись, тотчас же спокойно ответил:

— Конечно, “и молния грозно тебя обвивала”... » (Сухотина-Толстая Т. Л. Воспоминания. Указ. изд. С. 246 - 247).

Один из творческих друзей Толстого — Николай Николаевич Ге — полностью разделял его христианские воззрения и проистекающий из них критический взгляд на искусство:

«Прекрасный портрет моего отца, — вспоминает Татьяна Львовна, — находящийся теперь в Третьяковской галерее, был написан им в несколько сеансов в Москве в то время, как отец занимался писанием у себя в кабинете. Я помню, как доволен был Ге тем, что во время работы отец иногда совсем забывал о его присутствии и иногда шевелил губами, разговаривая сам с собой. Как-то летом в Ясной Поляне Ге принялся за лепку бюста с моего отца. Он очень увлекался этой работой. Помню, как раз утром, окончивши бюст, который был снесён во флигель, где форматор должен был его отлить, Ге сидел в зале и пил кофе. Вдруг в ту минуту, как мой отец вошёл в залу, Ге, быстро скользнувши глазом по лицу отца, сорвался с места и со всех ног бросился бежать вниз по лестнице. Мы стали кричать ему, спрашивая, что с ним случилось, но он, не оглядываясь, бежал и кричал: “Бородавка! Бородавка! ” Через несколько времени он пришёл из флигеля спокойный и сияющий. “Бородавка есть", — сказал он с торжеством.

|

|

|

Оказалось, что, взглянув на отца, он заметил у него на щеке бородавку, и, не помня того, сделал ли он её на бюсте или нет, он бросился во флигель, чтобы её сделать, если форматор ещё не начал отливать бюста. Но бородавка оказалась, и Ге был успокоен» (Там же. С. 273 - 274).

О знаменитой и наделавшей много шуму картине Ге «Что есть истина? » Толстой в письме к Джорджу Кеннану от 8 августа 1890 г. писал так:

«Отношение к Христу, как к Богу, произвело много картин, высшее совершенство которых давно уже позади нас. Настоящее искусство не может теперь относиться так к Христу. И вот в наше время делают попытки изобразить нравственное понятие жизни и учения Христа. И попытки эти до сих пор были неудачны. Ге же нашёл в жизни Христа такой момент, который был важен тогда для него, для его учения, и который точно так же важен теперь для всех нас и повторяется везде, во всём мире, в борьбе нравственного, разумного сознания человека, проявляющегося в неблестящих сферах жизни, — с преданиями утончённого и добродушного и самоуверенного насилия, подавляющего это сознание. И таких моментов много, и впечатление, производимое изображением таких моментов, очень сильно и плодотворно» (65, 140-141).

Толстому всегда был близок простой и непосредственный — народный, или «детский» взгляд на искусство. Сергей Львович вспоминает на этот счёт забавную историю:

«В 80-х годах к сестре Татьяне из деревни Ясной Поляны приходила учиться одна маленькая и миленькая семилетняя девочка. Сестра ей показывала альбомы живописи и скульптуры, и девочка многими картинками интересовалась, но к картинкам с обнажёнными женщинами она относилась совершенно равнодушно. Страницы с такими картинками она быстро переворачивала, говоря: “баба моется”; эти картинки только напоминали ей, как бабы моются в печке или в бане. После этого отец, просматривая иллюстрированные издания, также стал быстро переворачивать картинки с “1е пи” и улыбаясь говорил: “Баба моется”. Целый отдел живописи и скульптуры он относил к разряду “Баба моется”. К этим произведениям он был более чем равнодушен» (Юмор в разговорах Л. Н. Толстого. С. 19-20).

Толстой и сам умел «детским взглядом» с удивлением смотреть на искусство и заставлял иной раз своих героев делать так же. Это то, что литературовед В. Б. Шкловский называл «остранением». Вспомним, как Наташа Ростова смотрит оперу: «После деревни и в том серьезном настроении, в котором находилась Наташа, всё это было дико и удивительно ей. Она не могла следить за ходом оперы, не могла даже слышать музыку: она видела только крашеные картоны и странно-наряженных мужчин и женщин, при ярком свете странно двигавшихся, говоривших и певших; она знала, что всё это должно было представлять, но всё это было так вычурно-фальшиво и ненатурально, что ей становилось то совестно за актеров, то смешно на них. Она оглядывалась вокруг себя, на лица зрителей, отыскивая в них то же чувство насмешки и недоумения, которое было в ней; но все лица были внимательны к тому, что происходило на сцене и выражали притворное, как казалось Наташе, восхищение».

Те же мысли, но уже в более жёсткой форме, выражаются в знаменитой «Крейцеровой сонате», где Толстой (сам всю жизнь будучи истинным меломаном) не без успеха разоблачает светскую музыку как нечто раздражающее душу, манящее к соблазну, ко греху, ненужное для честной и чистой жизни.

Многие поэты (включая Фета, бывшего когда-то лучшим другом и постоянным корреспондентом Толстого) не поняли и не приняли новых высказываний Толстого об искусстве. У нас нет задачи изложить их все в одной маленькой главе, но наиболее ярким их отражением, наверное, служит письмо Л. Н. Толстого С. В. Гаврилову от 14 января 1908 года, где он кратко излагает свои идеи о поэзии так:

«Я вообще считаю, что слово, служащее выражением мысли, истины, проявления духа, есть такое важное дело, что примешивать к нему соображения о размере, ритме и рифме и жертвовать для них ясностью и простотой есть кощунство и такой же неразумный поступок, каким был бы поступок пахаря, который, идя за плугом, выделывал бы танцевальные па, нарушая этим прямоту и правильность борозды» (78, 20).

Фраза эта, упрощенная и переиначенная С. Маршаком в работе «Зачем пишут стихами? », стала крылатой. Обычно её цитируют (по Маршаку) так: «Писать стихи — это всё равно, что идти за плугом, приплясывая».

Толстой времён трактата «Что такое искусство? » уже вполне уяснил себе, что красота — это венец добра. Всё что включает в себя словосочетание «наслаждение прекрасным», для Толстого-христианина перестало быть важным, более того — стало нести опасность для этики. Где наслаждение, там и обман, грех. Как порой поздняя проповедь Толстого напоминает монашескую! Только монах уходит из грешного мира, а Толстой хотел, чтобы люди просто очистили свою жизнь, а значит — весь наш мир от всего дурного, соблазняющего, уводящего от истины, от радостного и полнокровного со-творчества человека Богу-Творцу.

Как известно, Толстой в конце жизни отказался от авторских прав на свои произведения, написанные после 1881 года (времени духовного перелома) и планировал отказаться от прав на всё своё наследие (что вызвало негодование Софьи Андреевны и некоторых детей и привело к множеству семейных ссор). Толстовец Христо Досев вспоминал интересную шутку Толстого на тему авторства:

«Из Сибири приехал крестьянин Агеев, сосланный туда на 4 года за поругание церкви. Он считал себя последователем Л. H., но сам Л. Н. говорил о нём, что он не религиозный человек. В ссылке Агеев переписывался со Л. Н. И вот какой-то американец, путешествовавший по Сибири, узнал, что у Агеева есть письма Толстого, и попросил их у него, предложил 300 р. вознаграждения.

— Но я отказал ему, — сказал Агеев.

Л. Н. рассмеялся.

— Напрасно! — сказал он весело. — Ты бы написал мне об этом, и тогда я бы накатал тебе ещё несколько писем! Тебе бы легче жилось».

Звучит это забавно, но нужно сказать, что немало последователей Толстого пострадало за его идеи, воплощая их, как им думалось, в соответствии с учением Истины, но на деле понимая их несколько превратно, как вышеупомянутый Агеев.

* * * * *

Толстой не доверял творцам искусства, но ещё менее он доверял учёным, и особенно врачам. С верой в прогресс Толстой распрощался ещё в 1857 году, когда в Париже увидел публичную смертную казнь гильотиной и множество людей — женщин и детей, с любопытством наблюдающих за этим действом. Прогрессисты часто обвиняли Толстого в ретроградстве, и вот что он отвечал в записных книжках: «Есть только одна наука: наука о том, как жить человеку».

Гильотина гильотиной, но чем же провинились врачи? Не раз к их услугам прибегал и сам Толстой, и его семья, но из-под пера писателя, как только он заводит речь о врачах, льётся едкая ирония:

«К обеду приехал доктор и, разумеется, сказал, что, хотя повторные явления и могут вызывать опасения, но, собственно говоря, положительного указания нет, но так как нет и противупоказания, то можно, с одной стороны, полагать, с другой же стороны, тоже можно полагать. И потому надо лежать, и хотя я и не люблю прописывать, но все-таки это принимать и лежать. Кроме того, доктор прочёл ещё Варваре Алексеевне лекцию о женской анатомии, причем Варвара Алексеевна значительно кивала головой. Получив гонорар, как и обыкновенно в самую заднюю часть ладони, доктор уехал, а больная осталась лежать на неделю».

В дневниках читаем: «Вред медицины в том, что люди больше заняты телом, чем духом». И: «Вред медицины ещё в том, что она лишает спокойствия, торжественности процесс умирания». «Медицина — последствие грехов телоугодничества».

Последователь Толстого Александр Модестович Хирьяков вспоминал один анекдот про медицину, который он рассказал Черткову, а тот передал Толстому.

«В начале текущего 1910 года я сидел в Крестах. Приехавший в Петербург Чертков навестил меня, и так как тоже очень любил юмористические рассказы, то я и передал ему следующий анекдот:

Заболел один армянин и ему прописано лекарство. Он принял его, потом стал пищать.

— Что с тобой? — спрашивает жена.

— Отстань, пи, пи...

— Карапет, что с тобой, тебе худо?

— Отстань, глупая женщина, пи, пи.

— Может быть, за доктором послать?

— Отстань.

— Да что с тобой?

— Пи, пи... Отстань, глупая женщина. Видишь, на бутылке с лекарством написано: принимать по 20 капель, — после пищи.

В это время Черткову был запрещён въезд в Тульскую губернию, но его сын тотчас по возвращении в Ясную Поляну явился к Льву Николаевичу, и первыми его словами было:

— Лев Николаевич. Батя видел Хирьякова, новый анекдот есть, — и он тут же на крыльце рассказал Льву Николаевичу переданный мною анекдот. Лев Николаевич выслушал, смеялся до слёз и потом сказал:

— Пойдём наверх, только ты молчи, сам расскажу.

— И, войдя в зал, сам рассказал этот анекдот, изобразив в лицах и армянина, и его жену. И после этого очень часто, когда Льву Николаевичу приходилось принимать лекарство, он принимал его и начинал пищать» (Хирьяков А. М. Мои встречи с Толстым).

Во время своих болезней Толстой лечился не лекарствами (хотя иногда принимал их, чтобы не раздражать жену), а литературой, пословицами, народной мудростью. Об этом вспоминала Александра Львовна:

«Болезнь затягивалась — разрешался фокус в одном месте, и немедленно обнаруживались хрипы в другом. Отец готовился к смерти и вся эта суета вокруг него казалась ему ненужной. Помню, как во время моего дежурства, когда мы с Буланже были в комнате, отец, обращаясь к нему, сказал: “Что может быть прекраснее народного языка, вот вы послушайте:

Зачал старинушка покряхтывать,

Зачал старинушка покашливать,

Пора старинушке под холстинушку,

Под холстинушку, да и в могилушку”.

— Разве не чудесно? — спросил он, одновременно смеясь и глотая слезы. — Вот так и я: “пора старинушке под холстинушку”» (Отец. С. 387).

Ещё сильнее, чем медицину, Толстой бичует правовую науку, с гораздо большим основанием считая и её обманом. Своё знаменитое «Письмо студенту о праве» он начинает иронически, пародируя модный канцелярский новояз:

«Получил ваше письмо и с удовольствием отвечаю на него. То, что вы выписываете из книги г-на Петражицкого, показалось мне, с одной стороны, в высшей степени забавным своими императивными, атрибутивными, этическими и какими-то ещё переживаниями, особенно, когда я живо представил себе ту важность, с которой всё это преподаётся почтенными, часто старыми уже людьми, и то подобострастное уважение, с которым всё это воспринимается и заучивается тысячами не глупых и считающихся просвещёнными молодых людей. Но кроме этой комической стороны есть в этом деле и сторона серьезная и очень серьезная. И про нее-то мне и хочется сказать то, что я о ней думаю. Серьёзная сторона эта в том, что вся эта удивительная так называемая наука о праве, в сущности величайшая чепуха, придумана и распространяема не de gaiete de coeur (по душевной доброте. — фр. ), как говорят французы, а с очень определённой и очень нехорошей целью: оправдать дурные поступки, постоянно совершаемые людьми нерабочих сословий. Серьёзная сторона этого дела ещё и в том, что ни на чём нельзя с большей очевидностью увидать ту низкую степень истинного просвещения людей нашего времени, как на том удивительном явлении, что собрание таких самых запутанных, неясных рассуждений, выражаемых выдуманными, ничего не значущими, смешными словами, признаётся в нашим мире “наукой” и серьёзно преподаётся в университетах и академиях» (38, 54 - 55).

Слепое стремление к прогрессу в ущерб душевной работе, страсть к различным ненужным материальным усовершенствованиям, жизнь в городах, роскошь, культ тела — всё это Толстой расценивал чуть ли не как разновидность сумасшествия современного человека. Кстати, тема сумасшествия, которое казалось Толстому проявлением крайнего эгоцентризма, свойственного современному обществу, чрезвычайно интересовала его. Об этом пишет его сын, Сергей Львович: «Одно время отец рассказывал нам ряд случаев из жизни сумасшедших. Например, один сумасшедший вообразил, что он стеклянный, и всячески боялся удариться обо что-нибудь и разбиться. Но кто-то подшутил над ним и толкнул его. Сумасшедший ударился об стену, сказал: “дзинь” — и умер. И мы, несмотря на трагическую смерть стеклянного человека, смеялись. Другой сумасшедший вообразил себя грибом, молча сел в угол, раскрыл над собой зонтик, отказался от всякой еды и движения и перестал отвечать на вопросы. Тогда доктор тоже взял зонтик, раскрыл его над собой и сел рядом с сумасшедшим. Долго оба сидели молча. Наконец, сумасшедший не вытерпел и спросил доктора:

— Что вы тут делаете?

— Я гриб, — ответил доктор.

Сумасшедший выразил на лице удивление, но опять замолчал.

Через несколько времени доктору принесли заказанный им обед, и он стал есть.

— Разве грибы едят? — спросил сумасшедший.

— Как же, — ответил доктор, — видите: я — гриб и обедаю.

Тогда сумасшедший тоже попросил себе обед и с аппетитом стал есть.

Посидев несколько времени, доктор вдруг встал, продолжая держать над собой зонтик.

— Разве грибы могут стоять? — спросил сумасшедший.

— Как же, — ответил доктор, — видите: я — гриб и стою.

Сумасшедший тоже встал. Потом доктор стал ходить, и сумасшедший стал ходить, потом доктор сложил зонтик, и сумасшедший сложил зонтик и т. д. Понемногу круг действий, дозволенный грибам, настолько расширился, что сумасшедший стал жить, как все, и, наконец, забыл, что он гриб» (Очерки былого. С. 104 - 105).

Вот как Сергей Львович объясняет интерес Толстого к душевнобольным: «Во всех рассказах о сумасшедших основой их болезни служит их неразумная мысль. У душевнобольных иначе и не бывает. Но большинство человечества также неразумно мыслит; поэтому отец считал большинство людей, которых принято считать здоровыми, — душевнобольными. Это видно из многих его последующих писаний. Так, в дневнике 1884 года 10 апреля (н. ст. ) он пишет: «Я боялся говорить и думать, что все 99/100 сумасшедшие. Но не только бояться нечего, но нельзя не говорить и не думать этого. Если люди действуют безумно (жизнь в городе, воспитание, роскошь, праздность), то наверно они будут говорить безумное. Так и ходишь между сумасшедшими, стараясь не раздражать их и вылечить, если можно» (Там же. С. 106).

Татьяна Львовна также отмечала интерес Толстого к сумасшедшим и один презабавный случай, связанный с этим:

«Отца очень интересовали сумасшедшие. При любой возможности он их внимательно наблюдал. Он говорил, что безумие — это эгоизм, доведённый до своего предела.

Сад нашего московского дома граничил с большим парком клиники для душевнобольных. Только дощатый забор разделял их. […] Отец знал психиатра клиники, профессора Корсакова. Это был учёный, известный своими исследованиями в области нервных и психических заболеваний. Отец охотно беседовал с ним на эти темы. Однажды вечером Корсаков пригласил нас на представление, где актёрами и зрителями были сами больные. Спектакль прошёл с успехом. Было сыграно несколько маленьких сцен. Во время антракта несколько человек подошли к моему отцу и заговорили с ним. Вдруг мы увидели бегущего к нам больного с чёрной бородой и сияющими за стеклами очков глазами. Это был один из наших друзей.

— Ах, Лев Николаевич! — воскликнул он весело. — Как я рад вас видеть! Итак, вы тоже здесь! С каких пор вы с нами?

— Узнав, что отец здесь не постоянный обитатель, а только гость, он был разочарован» (Воспоминания. С. 433 - 435).

В Яснополянском почтовом ящике, о котором уже шла речь в этой книге, есть целый раздел, посвящённый «яснополянским сумасшедшим». Вот что пишет Толстой в этом разделе о себе:

«№ 1. (Лев Николаевич). Сангвинического свойства.

Принадлежит к отделению мирных. Больной одержим манией, называемой немецкими психиатрами “Weltverbesserungswahn” (мания исправления мира. — нем. ). Пункт помешательства в том, что больной считает возможным изменить жизнь других людей словом. Признаки общие: недовольство всеми существующими порядками, осуждение всех, кроме себя, и раздражительная многоречивость, без обращения внимания на слушателей, частые переходы от злости и раздражительности к ненатуральной слезливой чувствительности. Признаки частные: занятие несвойственными и ненужными работами, чищенье и шитье сапог, кошение травы и т. п. Лечение: полное равнодушие всех окружающих к его речам, занятия такого рода, которые бы поглощали силы больного».

Можно привести ещё целый ряд язвительных шуток и замечаний Толстого в адрес прогресса, религии, науки и искусства, но наиболее полно и ярко писатель выразил своё отношение ко всему, что мешает истинному, духовному прогрессу человечества и естественной, гармоничной жизни людей, в сатирическом произведении «Разрушение ада и восстановление его». Приведём из него значительный и важный для понимания взглядов позднего Толстого отрывок:

«— Говорите порознь и коротко, — закричал Вельзевул. — Ты, — обратился он к дьяволу технических усовершенствований. — Что ты делаешь?

— Я внушаю людям, что чем больше они сделают вещей и чем скорее они будут делать их, тем это будет для них лучше. И люди, губя свои жизни для произведения вещей, делают их всё больше и больше, несмотря на то, что вещи эти не нужны тем, которые заставляют их делать, и недоступны тем, которые их делают.

— Хорошо. Ну а ты? — обратился Вельзевул к дьяволу разделения труда.

— Я внушаю людям, что так как делать вещи можно скорее машинами, чем людьми, то надо людей превратить в машины, и они делают это, и люди, превращённые в машины, ненавидят тех, которые сделали это над ними.

— И это хорошо. Ты? — обратился Вельзевул к дьяволу путей сообщения.

— Я внушаю людям, что для их блага им нужно как можно скорее переезжать с места на место. И люди, вместо того, чтобы улучшать свою жизнь каждому на своих местах, проводят большую часть её в переездах с места на место и очень гордятся тем, что они в час могут проехать 50 вёрст и больше.

Вельзевул похвалил и этого.

Выступил дьявол книгопечатания. Его дело, как он объяснил, состоит в том, чтобы как можно большему числу людей сообщить все те гадости и глупости, которые делаются и пишутся на свете.

Дьявол искусства объяснил, что он, под видом утешения и возбуждения возвышенных чувств в людях, потворствует их порокам, изображая их в привлекательном виде.

Дьявол медицины объяснил, что их дело состоит в том, чтобы внушать людям, что самое нужное для них дело — это забота о своем теле.

А так как забота о своём теле не имеет конца, то люди, заботящиеся с помощью медицины о своем теле, не только забывают о жизни других людей, но и о своей собственной.

Дьявол культуры объяснил, что внушает людям то, что пользование всеми теми делами, которыми заведуют дьяволы технических усовершенствований, разделения труда, путей сообщения, книгопечатания, искусства, медицины, есть нечто вроде добродетели и что человек, пользующийся всем этим, может быть вполне доволен собой и не стараться быть лучше.

Дьявол воспитания объяснил, что он внушает людям, что они могут, живя дурно и даже не зная того, в чём состоит хорошая жизнь, учить детей хорошей жизни.

Дьявол исправления людей объяснил, что он учит людей тому, что, будучи сами порочны, они могут исправлять порочных людей.

Дьявол одурманивания сказал, что он научает людей тому, что вместо того, чтобы избавиться от страданий, производимых дурною жизнью, стараясь жить лучше, им лучше забыться под влиянием одурения вином, табаком, опиумом, морфином.

Дьявол благотворительности сказал, что он, внушая людям то, что, грабя пудами и давая ограбленным золотниками, они добродетельны и не нуждаются в усовершенствовании, — он делает их недоступными к добру.

Дьявол социализма хвастался тем, что во имя самого высокого общественного устройства жизни людей он возбуждает вражду сословий.

Дьявол феминизма хвастался тем, что для ещё более усовершенствованного устройства жизни он, кроме вражды сословий, возбуждает ещё и вражду между полами.

— Я — комфорта, я — моды! — кричали и пищали еще другие дьяволы, подползая к Вельзевулу.

— Неужели вы думаете, что я так стар и глуп, что не понимаю того, что, как скоро учение о жизни ложно, то всё, что могло быть вредно нам, всё становится нам полезным, — закричал Вельзевул и громко расхохотался. — Довольно. Благодарю всех, — и, всплеснув крыльями, он вскочил на ноги. Дьяволы окружили Вельзевула. На одном конце сцепившихся дьяволов был дьявол в пелеринке — изобретатель церкви, на другом конце — дьявол в мантии, изобретатель науки. Дьяволы эти подали друг другу лапы, и круг замкнулся. И все дьяволы, хохоча, визжа, свистя и порская, начали, махая и трепля хвостами, кружиться и плясать вокруг Вельзевула. Вельзевул же, расправив крылья и трепля ими, плясал в середине, высоко задирая ноги. Вверху же слышались крики, плач, стоны и скрежет зубов».

Нельзя утверждать, что Лев Толстой был против абсолютно всего нового искусства и всех новшеств науки и искусств, всех технических изобретений человечества. И хотя он действительно не любил поездов, но ведь всё-таки ездил в них. На 67-м году жизни он опробовал велосипед, о чём уже шла речь. Возможно, ему нравилось усилие, которое совершает велосипедист, везущий себя сам. Толстой одобрил также и фонограф, радуясь, что классическая музыка в лучших исполнениях станет доступной многим. Толстой позволял снимать себя на кинокамеру и однажды, увидев кадры из жизни своей семьи в усадьбе, пожалел, что вот так же не может видеть живыми и своих родителей.

И всё же для Толстого всегда важнее был не технический прогресс, а естественное развитие живой души человека; не искусство ради искусства и наслаждения прекрасным, а искусство, учащее осознанной и нравственной жизни; не исцеление тела лекарствами, а исцеление духа евангельскими заповедями.

|

|

|