|

Последовательно выполняем задания

|

|

|

|

Последовательно выполняем задания

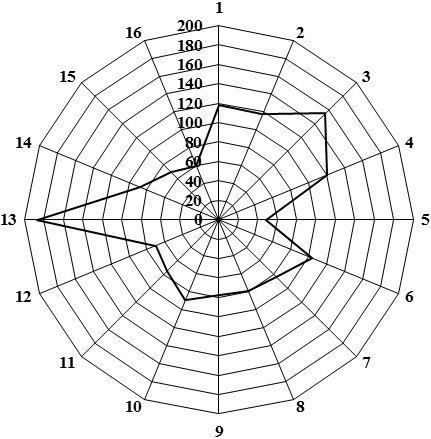

1. Для удобства анализа результатов изучения состояния фактического питания строим столбиковую и лепестковую диаграммы (на выбор) по примерам приложения 10, отражающие состояние фактического питания студента (приводятся оба варианта диаграмм):

1 – ЭЦ; 2 – белки; 3 – белки животные; 4 – жиры; 5 – жиры растительные; 6 – углеводы;

7 – витамин С; 8 – витамин В1; 9 – витамин В2; 10 – витамин В6; 11 – витамин РР;

12 – кальций; 13 – фосфор; 14 – магний; 15 – железо; 16 – йод

Рис. Х. Характеристика пищевой ценности рациона питания

студента с высоким уровнем материальной обеспеченности, % к норме

(норма принята за 100 %)

1 – ЭЦ; 2 – белки; 3 – белки животные; 4 – жиры; 5 – жиры растительные; 6 – углеводы;

7 – витамин С; 8 – витамин В1; 9 – витамин В2; 10 – витамин В6; 11 – витамин РР;

12 – кальций; 13 – фосфор; 14 – магний; 15 – железо; 16 – йод

Рис. Х. Характеристика пищевой ценности рациона питания

студента с высоким уровнем материальной обеспеченности, % к норме

(норма принята за 100 %)

Далее графически отображаем показатели баланса нутриентов в рационе, используя примеры построения диаграмм приложения 10:

Рис. Х. Показатели баланса питательных веществ в рационе студента

(за 1 принято содержание белка)

| Норма |

| Фактически |

Рис. Х. Соотношение животных и растительных белков

в рационе питания студента,

в процентах

| Норма |

| Фактически |

Рис. Х. Соотношение животных и растительных жиров

в рационе питания студента,

в процентах

| Рис. Х. Соотношение кальция, магния и фосфора в рационе студента (содержание кальция принято за единицу) |

|

|

|

2. Представляем в виде круговых диаграмм фактическое и рекомендуемое распределение энергии рациона по основным приёмам пищи при 3-разовом питании:

| Норма |

| Фактически |

Рис. Х. Распределение энергии среднесуточного рациона студента

по основным приёмам пищи, в процентах

3. Заключение по результатам изучения состояния питания

студента с высоким уровнем материальной обеспеченности

При изучении качественных и количественных характеристик среднесуточного рациона студента установлено, что его энергетическая ценность превышает фактические средние суточные энерготраты на 500 ккал (18%), что при длительном использовании подобного рациона может обусловить избыточную массу тела, способствовать развитию нарушений обмена веществ, заболеваний сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения и ряда других грозных заболеваний.

Данный неблагоприятный прогноз усугубляет низкая двигательная активность студента: суточные энерготраты составляют 2700 ккал, тогда как для данной группы населения они нормируются на уровне 2800 ккал.

Анализируемый рацион характеризуется повышенным содержанием белка (на 17, 5%), особенно животного (на 55, 0%). Также повышено в рационе общее содержание жиров (на 20, 4%). Однако по растительным жирам имеет место выраженный дефицит (на 51, 6%). Представленные «ножницы» свидетельствуют о значительном превалировании в жировом компоненте рациона животных жиров. С учётом данных о биологической роли жиров, в том числе растительных, анализируемая характеристика рациона может способствовать развитию у студента целого ряда нарушений и заболеваний, этиопатогенетическим фактором которых являются неблагоприятные по уровню значения липидного спектра крови.

По углеводам анализируемый рацион весьма близок к норме: имеет место превышение на 4, 1%. Однако обращает внимание значительное превышение нормируемого уровня потребления простых сахаров (на 51, 2%), что обусловливает риск развития алиментарно-зависимых заболеваний, например, кариеса зубов, сахарного диабета и других.

|

|

|

По всем витаминам имеет место их дефицит в рационе от 10 до 25%. Особенно неблагоприятным фактором является почти 17-процентный дефицит витамина С, так как этот витамин на 50 и более процентов разрушается при тепловой кулинарной обработке продуктов питания.

В сравнении с нормами в рационе снижено содержание кальция (на 30%), магния (на 12, 5%), железа (на 30%), йода (на 40%). На этом фоне обращает внимание значительный избыток фосфора (87, 5%). С учётом того факта, что при всасывании и усвоении кальций и фосфор являются антагонистами, обсуждаемая характеристика может обусловить значительное снижение обеспеченности организма студента и без того дефицитным кальцием со всеми грозными последствиями недостаточности этого минерала. Постоянный дефицит кальция в рационе, особенно в сочетании с избытком фосфора может привести к заболеваниям костно-мышечной системы, нарушениям энергетического обмена, свертывающей системы крови, снижению работоспособности и другим заболеваниям и нарушениям, имеющим весьма неблагоприятные прогнозы. Дефицит магния, как правило, обусловливает нарушение функционирования миокарда и сердечно-сосудистой системы в целом, а также ряд других нарушений и заболеваний.

Представленные выше неблагоприятные последствия характеристик рациона питания студента усугубляются выраженным дисбалансом нутриентов. В частности, имеет место диссбалансированность по питательным веществам, которая характеризуется повышенным отношением количества углеводов к белку. Не соответствует норме соотношение животных и растительных белков со значительным превалированием белков животного происхождения. Как следствие значительного дефицита в рационе растительных жиров, не отвечает требованиям соотношение их с животными жирами, что подчёркивает справедливость представленного выше неблагоприятного прогноза, который был сформулирован при анализе содержания жиров в абсолютном выражении.

При рассмотрении баланса основных минеральных веществ обращает внимание выраженный дисбаланс кальция и фосфора со значительным преобладанием в соотношении этих минералов последнего (1: 2, 14 вместо рекомендуемого 1: 0, 8). Данная характеристика питания студента подчёркивает справедливость прогноза неблагоприятных последствий повышенного содержания фосфора в анализируемом рационе, сформулированного при анализе содержания в нём минералов в абсолютном выражении.

|

|

|

Отмеченные выше недостатки среднесуточного рациона студента детерминированы нерациональным продуктовым обеспечением питания. Анализ связи характеристик ЭЦ и химического состава питания с особенностями его продуктового обеспечения и основные неблагоприятные последствия представлены в рабочей таблице:

| Особенности продуктового обеспечения питания студента | Характеристики ЭЦ и химического состава рациона, обусловленные особенностями его продуктового обеспечения | Прогноз основных неблагоприятных последствий | ||

| Выраженный избыток мясных продуктов с большим содержанием жира, в том числе мяса птицы (кур) | Избыток общего белка в рационе | 1) Интоксикация организма токсичными продуктами протеолиза. 2) Риск развития гиперлипидемии и связанных с ней заболеваний органов кровообращения. 3) Развитие алиментарно-зависимых заболеваний и нарушений. | ||

| Значительный избыток белка животного происхождения | ||||

| Повышенное содержание жира животного происхождения | ||||

| Нерациональное соотношение белка, жиров, углеводов | ||||

| Низкий уровень содержания растительного масла | Дефицит жиров растительного происхождения | 1) Дефицит ПНЖК и связанный с ним риск развития гиперлипидемии. 2) Риск нарушений структуры клеточных мембран с нарушением внутриклеточного метаболизма. | ||

| Нерациональное соотношение животных и растительных жиров | ||||

| Недостаточное содержание молока и молочных продуктов | Дефицит в питании кальция | Риск развития заболеваний опорно-двигательного аппарата, органов кровообращения, нарушений энергетического обмена и других заболеваний и нарушений, асоциируемым с кальциевой недостаточностью.

| ||

| Нерациональное соотношение кальция и фосфора | ||||

| Значительный дефицит свежих овощей, фруктов и ягод | Дефицит в питании водорастворимых витаминов | 1) Риск развития гиповитаминозов. 2) Риск развития проявлений дефицита минеральных веществ, в том числе заболеваний опорно-двигательного аппарата. 3) Повышенный риск развития заболеваний и нарушений, ассоциируемых с дефицитом пищевых волокон. | ||

| Снижение уровня обеспечения питания минеральными веществами, в том числе эссенциальными | ||||

| Возможный дефицит в питании пищевых волокон (содержание не определялось) |

Окончание рабочей таблицы

| Особенности продуктового обеспечения питания студента | Характеристики ЭЦ и химического состава рациона, обусловленные особенностями его продуктового обеспечения | Прогноз основных неблагоприятных последствий |

| Повышенное содержание сахара и кондитерских изделий | Повышенное содержание в рационе простых, легкоусвояемых углеводов | 1) Подавление всасывания и усвоения неуглеводных компонентов рациона. 2) Повышенный риск развития кариеса зубов, сахарного диабета и других алиментарно-зависимых заболеваний и нарушений. |

| Отсутствие в рационе хлеба из муки грубого помола | Дефицит в питании витаминов, особенно водорастворимых | 1) Повышенный риск развития гипоавитаминозов. 2) Повышенный риск развития дефицитных микроэлементозов. 3) Повышенный риск развития заболеваний и нарушений, ассоциируемых с дефицитом пищевых волокон. |

| Дефицит в питании минеральных веществ, в том числе эссенциальных | ||

| Возможный дефицит в питании пищевых волокон (содержание не определялось) | ||

| Отсутствие в рационе дополнительных компонентов питания, в том числе БАД | Дефицит в рационе эссенциальных нутриентов | 1) Отсутствие возможности необходимого обеспечения организма эссенциальными нутриентами. 2) Риск развития алиментарно-зависимых заболеваний и нарушений. |

Характеризуя режим питания студента можно отметить, прежде всего, что имеющее место 3-разовое питание не является оптимальным. В большей степени требованиям оптимальности отвечает 4-разовое питание, при котором процессы обмена наиболее надежно обеспечивают гомеостаз.

Грубейшим нарушением принципов здорового питания является факт значительного превышения допустимого времени между обедом и ужином – 8 часов (допустимое время – 5 часов). Данная характеристика режима питания может обусловить наличие в желудке длительное время гиперацидной среды, деструктивное воздействие кислоты и ферментов, рефлекторно выделяющихся при объективном чувстве голода железами внутренней секреции на эндотелий желудка и кишечника. В результате – реальный риск развития гастритов и колиэнтеритов.

|

|

|

Имеющее место питание во время домашних занятий может привести к расстройству функционирования пищевого центра и, соответственно, к нарушению регуляции пищеварения с развитием алиментарно-зависимых заболеваний и нарушений ЖКТ.

Значительная перегрузка энергией обеда и ужина обусловливает обусловливает в свою очередь повышенную нагрузку на пищеварительный аппарат и также способствует развитию алиментарно-зависимых заболеваний и нарушений ЖКТ.

Таким образом, длительное питание студента с указанными выше характеристиками среднесуточного рациона может обусловить раннее развитие целого ряда заболеваний и нарушений в организме.

При рассмотрении результатов определения некоторых показателей пищевого статуса студента обращает внимание реализация основных положений неблагоприятных прогнозов, сформулированнх по результатам анализа состояния фактического питания.

Так, например, у студента имеет место избыточная в сравнении с идеальной МТ, а ИМТ по критериям его интерпретации подтверждает наличие избыточной МТ.

С избыточной массой тела связано значимое отклонение ВОО от ДВОО (+27%).

Содержание жира в организме студента превышает норму для его антропометрических данных на 30, 5%. С этим показателем связано значение ТМТ, представляющей метаболически активную часть тела, которая, исходя из зависимости этих двух показателей пищевого статуса, значительно меньше оптимальной.

|

|

|