|

Формирование словесной речи

|

|

|

|

Работа со слепоглухонемыми детьми в среднем и старшем дошкольном возрасте продолжается в сфере индивидуального самообслуживания на базе расширенной совместной разделенной деятельности. После того как ребенок осознает возможность обозначать окружающие предметы и действия символами, а его общение осуществляется еще в системе «воспитатель — воспитанник», начинается переход к словесному общению на дактильной основе.

Слепоглухонемого ребенка не знакомят с алфавитом, как это делается при обучении детей в массовой школе. Слова даются слепоглухонемому ребенку глобально, в целом виде, по-

^л

тому что> как показала практика, предварительное знакомство слепоглухонемого ребенка с алфавитом не приносит успеха. Ведь буква становится значимой только как элемент слова, но не сама по себе. Слово, а не букву, можно связать с удовлетворением естественной потребности. Поэтому дошкольника вначале обучают словам, языку. И только позже, овладев языком практически, слепоглухонемой ребенок получает представление о том, что слова состоят из букв. Обучение слепоглухонемых словесной речи таким путем напоминает освоение языка обыч-. ными детьми.

Первыми словами, которым обучают слепоглухонемых детей, бывают короткие односложные — трехсложные слова: «есть», «чай», «хлеб», «кофе», «каша», «возьми», «ложка», «тарелка», «горшок», «собака», «кролик», «кот», «кран», «на» и другие.

Прежде всего подбираются слова, обозначающие предметы, с которыми ребенок имеет дело повседневно, и действия, выполняемые им систематически. Для сообщения слепоглухонемому первых дактильных слов выбирают такие, которые обозначают наиболее притягательные для ребенка предметы или действия. При этом не всегда первым словом, внедрившимся в сознание ребенка, становится слово, обозначающее предмет или действие, удовлетворяющее органическую нужду ребенка. Слепоглухонемой ребенок Радж М., цыган по национальности, был очень привязан к детдомовской собаке, поскольку в таборе, откуда он поступил, его постоянно окружали собаки. Первым словом, которое закрепилось в его сознании, было слово «собака». Фаниль С., по национальности башкир, очень любил пить чай — первым словом, которым он стал активно пользоваться, явилось слово «чай» (рис. 6).

|

|

|

Первые слова воспринимаются слепоглухонемыми детьми как жесты, только более сложной конфигурации. Не следует увлекаться накапливанием словарного запаса у ребенка. С самого начала каждое слово должно нести коммуникативную функцию. Слово дают в составе фразы, чтобы ребенок практически осваивал не только лексику, но и грамматический и синтаксический строй языка. Неправильно было бы внедрять в сознание ребенка обособленное слово «хлеб»: его надо давать в составе коротких фраз: «На хлеб», «Возьми хлеб», «Ешь хлеб» и т. д. Нельзя передать слепоглухонемому ребенку смысл отдельных фраз, взятых вне ситуации и жестового контекста. Ситуация, а еще лучше ситуативные действия способствуют осознанию ребенком смысла предлагаемых фраз. Только в том случае, когда Радж М. гладил собаку, ему в ладонь дактили-ровали фразу: «Это собака», затем давали эту фразу перед тем, как положить его руку на спину собаке, и, наконец,.перед тем, как пойти кормить собаку, предлагалась фраза: «Идем к собаке». Фанилю С. дактилировали фразу: «Пей чай», когда из ряда предложенных напитков он выбирал любимый, а затем

Рис. 6. Заинтересованность детей в объекте изучения способствует эффективности обучения

перед тем, как он сделает выбор, предлагали активно дакти-лировать фразу: «Дай чай».

|

|

|

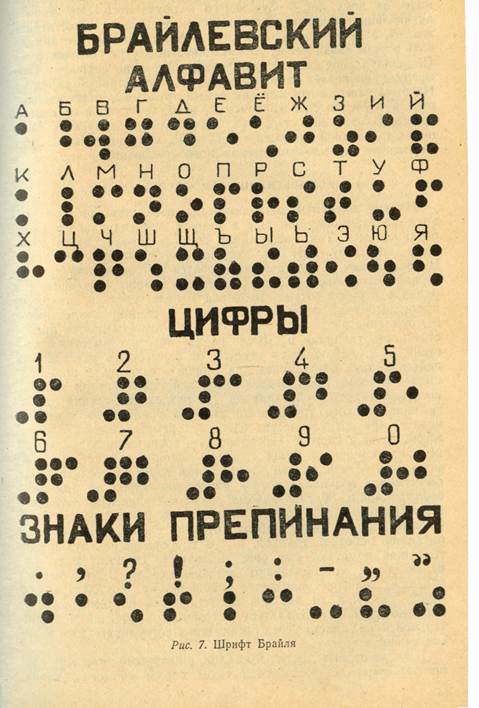

Но зачем переводить слепоглухонемого ребенка с жестового общения на дактильное? Дело в том, что жестовое общение, сколь бы живым и разносторонним оно ни было, ограничивает интеллектуальное развитие слепоглухонемых. С переходом к словесному мышлению слепоглухонемые дети овладевают обобщающей функцией слова. Только слово в дактильной и брай-левской формах открывает им возможность беспредельного умственного развития. В слове, так же как и в очеловеченных пространстве и времени, зафиксирована мудрость прошлых поколений людей.

Одновременно с обучением слепоглухонемого ребенка дак-тильному общению целесообразно начать его обучение чтению по Брайлю. Для этого полезно наклеивать выполненные по Брайлю названия на предметы, которые они обозначают. После освоения словесного обозначения ряда предметов таблички со словами разрезают на отдельные буквы. Из букв учат детей составлять слова, подкрепляя успешные действия ребенка предъявлением ему соответствующего предмета (рис. 7).

По мере накопления навыков индивидуального самообслуживания общение слепоглухонемого ребенка становится все

более многосторонним и начинает выходить за рамки сотруд," ничества двух лиц — обучающего и обучаемого. Это ведет к активизации общения на деловой основе: наличие естественных жестов, а затем дактильных слов и фраз позволяет устанавливать первые связи между воспитанниками внутри учебных групп. Индивидуальное самообслуживание, постепенно расширяя свою сферу, приобретает качественно новый, коллективный характер. На этом завершается первый, самый трудный и ответственный этап в обучении слепоглухонемых, этап, требующий от педагога необыкновенного терпения, всесторонней предусмотрительности, ювелирной точности в действиях, направленных на формирование первых психических новообразований.

|

|

|